Può risultare strano, ma uno dei romanzi più difficili del ‘900, il “Dedalus” di James Joyce, (il vero titolo è “Ritratto dell’artista da giovane”), inizia con l’ incipit tipico delle fiabe:

“C’era una volta tanto tanto tempo fa una muuuuucca che veniva avanti lungo la strada, e questa muuuuucca che camminava lungo la strada incontrò un simpatico ragazzetto a nome confettino…”

Le cinque “u” di Mucca non sono un refuso di stampa, ma un preciso segnale espresso da un testo importante che appartiene di diritto all’impianto letterario dei romanzi connotati dal “flusso di coscienza”, ovvero la tecnica narrativa che verrà attribuita a Joyce come una delle caratteristiche più tipiche delle sue opere, nonché come una delle formulazioni di scrittura più importanti dei nostri tempi.

Stephen Dedalus, il protagonista del romanzo (narrato in terza persona, contaminata di tanto in tanto da flussi di coscienza simili a quello appena citato) rappresenta, dunque, la sua prima infanzia riprendendo e ricordando un racconto che il padre gli faceva nel metterlo a dormire, e le cinque “u” della mucca disvelano il piano giocoso ed emulativo del verso dell’animale che il padre ripeteva e che ”tanto tanto” doveva piacere a Stephen-confettino; quel racconto lo accompagnava nel sonno, e lo sollecitava ad abbandonarsi nel suo lettino, di cui lo scrittore ( è evidente che siamo in una sorta di semi-autobiografia) ricorda il calore, un calore che si sprigionava anche dalla pipì che, a lui, bimbo di tre/quattro anni, ancora scappava. Ma la pipì diventava, poi, presto fredda, rendendo meno piacevole il suo riposo notturno… d’altra parte, nel giro di pochi capoversi, tutto l’impianto narrativo del romanzo vira pienamente al freddo, perché Stephen Dedalus viene sottratto al suo lettino delle fiabe, e alla sua infanzia, e accompagnato poi al collegio di Gesuiti dove si sarebbe dovuta delineare l’intera formazione del ragazzo, irlandese e cattolico.

Il Collegio era prestigioso, costoso, difficile e i padri Gesuiti erano esigenti e severi e Stephen incapperà presto nelle punizioni corporali, tipiche di quei tempi e di quelle scuole, punizioni spesso ingiuste come quella subita per non aver potuto studiare a causa della rottura degli occhiali; ma Stephen, in una delle scene più avvincenti del primo capitolo, protesterà con il preside con un atteggiamento serio e disciplinato ma, al contempo, epico-eroico, e i compagni lo porteranno in trionfo per aver osato tanto; così, nel giro di un solo capitolo, il “ragazzetto-confettino” delle fiabe è diventato un collegiale che, dopo aver dovuto accettare l’allontanamento da casa, l’abbandono dei genitori nell’umida e proustiana atmosfera del cortile dell’istituto, nonché le molestie dei compagni, che lo fanno cadere in una fontana melmosa e fredda con consequenziale malattia e incubi mortiferi da febbre, si ritrova con la sua prima vera conquista esistenziale: ha avuto il coraggio di protestare per l’ingiusta punizione…inizia così la sua problematica, complessa, ma inarrestabile crescita!

Va detto che Stephen Dedalus non è, certo, un personaggio qualsiasi: Joyce ne fa anche uno dei protagonisti dell’“Ulisse”, dove è un raffinato intellettuale che si muove nei meandri di Dublino, un professore di Storia antica che discetta delle imprese di Pirro e di Storia Romana e dà vita a complicati monologhi , contrapposto al ben più elementare, e un po’ rozzo, Leopold Bloom; ebbene, se uno scrittore come Joyce ci presenta un personaggio in due delle sue opere, facendolo uscire dall’una ed entrare nell’altra come se niente fosse, ci sarà un preciso motivo. O più di un motivo; si tratta, in effetti, di uno di quei segnali lanciati al “lettore”, o meglio, un segnale rivolto a quello che Umberto Eco avrebbe poi chiamato “lettore ideale”, ovvero un lettore capace di interpretare gli elementi sottesi nel testo, da intendersi come indicatori di senso. Ripensiamo al titolo del romanzo: “Ritratto dell’artista da giovane”; si capisce che è quel tipo di romanzo che tecnicamente viene chiamato “Künstlerroman“, cioè “romanzo dell’artista”, ovvero, “romanzo di formazione dell’Artista”, di cui abbiamo vari esempi, da Goethe a Gadda, passando per D’annunzio, Kafka, Calvino…gli artisti hanno spesso, se non sempre, cercato di rappresentare se stessi intenti nello sforzo creativo che li contraddistingue; ma qui il progetto di Joyce è così esplicito che Dedalus, protagonista del suo primo esperimento di scrittura, torna nell’opera più importante e famosa ( e forse meno capita, appunto l’Ulisse) come elemento dirimente dell’opera maggiore stessa: Dedalus è, nel capolavoro di Joyce, una sorta di Telemaco, laddove Leopold Bloom è ovviamente Odisseo. E se Telemaco è il figlio di Ulisse, Stephen Dedalus è figlio di Joyce; ma Stephen viene prima di Ulisse e in qualche modo lo ingenera: Ulisse è, in effetti, un Telemaco adulto che molto ha lottato, vissuto, sofferto, laddove il figlio è colui che lo attende, attende e spera, per continuare la grandezza del padre, un testimone certamente, ma soprattutto un figlio che intende perpetuare il mito del padre; d’altra parte, si è prima figli e poi padri…, ed è evidente che, nel romanzo in questione, Dedalus cerca di diventare, da giovane ed involuto artista qual era, un artista adulto e significativo e, dunque, testimone dell’Arte stessa e padre di altri artisti, metabolizzando, comunque, le esperienza della sua infanzia, adolescenza e giovinezza; a questo punto è quanto meno necessario rilevare che in effetti Joyce, soprattutto quello adulto dell’Ulisse è, a sua volta, il vero padre degli artisti del XX secolo e, senza Joyce, certamente non ci sarebbe stata né la modernità né la post-modernità letteraria del ‘900! Ma per un esito del genere era indispensabile che Joyce iniziasse da un “Ritratto dell’artista da giovane” perché si delineasse una precisa definibilità dell’Arte, e dell’Arte della Scrittura in particolare.

E’ per questo che cominciamo la nostra rassegna di opere del ‘900 con il Dedalus: è possibile, infatti, in questo romanzo, come in pochi altri, cogliere quel senso teoretico-esemplificativo estetico di cui è circonfuso pienamente il personaggio di Stephen Dedalus, attraverso il quale si può capire tutta la migliore produzione letteraria degli ultimi 100 anni.

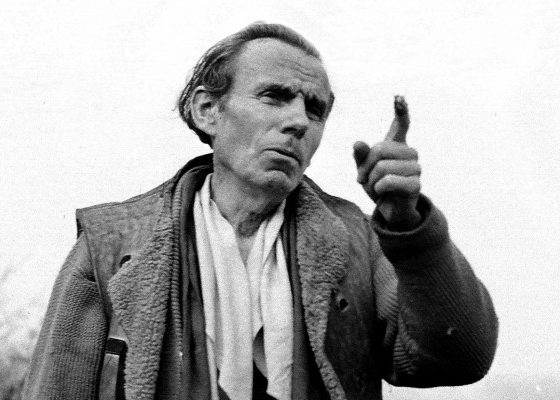

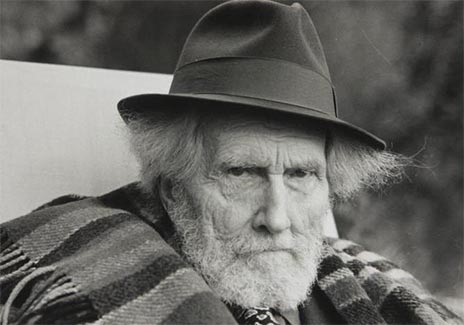

L’opera in questione uscì tra il 1916 e il 1917 in Inghilterra e negli Stati Uniti; in Italia fu pubblicato nel 1933 nella splendida traduzione di Cesare Pavese con la quale, come sostiene Italo Calvino, l’autore piemontese sviluppa in modo particolare la sua battaglia culturale di “rinnovatore di un panorama letterario e di ricercatore di ragioni poetiche e umane”: le famose traduzioni di opere americane e inglesi di Cesare Pavese (tradusse Mellville, Dos Passos, Steinbeck…) ebbero, infatti, il merito di costruire un’antitesi ideale al clima di gretto accademismo dell’età fascista, edificando il mito di una cultura originale in contrapposizione a una tipologia d’arte decadente e denervata.

Nonostante ciò, il “Dedalus” non ebbe in Italia il successo meritato e ancora oggi vive, o sopravvive, in un ambito di lettura che attrae soprattutto gli addetti ai lavori. Il motivo? È un lavoro meta-letterario, più che un romanzo, cioè si occupa di spiegare cos’è l’arte della scrittura, più che raccontare e incalzare il lettore in avventurose e coinvolgenti vicende.

In effetti, se ripensiamo alla storia del testo, e ne riprendiamo la trama, va ricordato che Stephen Dedalus, dopo aver dovuto lasciare il collegio per motivi economici ( il padre di Stephen deve affrontare un dissesto finanziario) attraversa, nei quattro capitoli successivi, episodi e situazioni la cui tensione è quasi esclusivamente di tipo cognitivo-intellettualistico: il giovane “artista” conosce, e subisce, la fatale attrazione del sesso e, da sedicenne, affronta una quotidiana frequentazione con le prostitute di Dublino; poi, con un vorticoso capovolgimento etico, subisce la fascinazione di un predicatore che lo sospinge in un circuito di redenzione e di delineazione di pratiche fideistiche di grande coinvolgimento emotivo; infine si apre dinanzi a Stephen l’orizzonte tanto atteso dell’Arte, dove l’eros e la fede, già attraversate, trovano quasi un inveramento dialettico hegeliano o, forse meglio, una sintesi kierkergaardiana. Di fatto è lì, nella definizione conoscitiva dell’Arte, che incontriamo davvero Dedalus, una definizione che incorpora e metabolizza le esperienze precedenti, ma si pone in una netta differenziazione rispetto a quelle stesse esperienze: a tal proposito c’è una pagina precisa, alla fine del quarto capitolo, dove è possibile rintracciare il senso della ricerca della Bellezza e dell’Arte e che definisce e completa il “ritratto dell’artista da giovane”:

“Una ragazza gli stava dinnanzi nel bel mezzo della corrente, sola e immobile, contemplando il mare. Si sarebbe detto che una magia le avesse fatto assumere l’aspetto di un ignoto splendido uccello marino. Le gambe lunghe e snelle erano delicate come quelle di un fenicottero…il seno della fanciulla era come quello di un uccello, morbido ed esile, esile e morbido come il petto di una tortora dallo scuro piumaggio. Ma i lunghi , biondi capelli erano di fanciulla; e di fanciulla, sfiorato dallo stupore della bellezza mortale, era il suo viso. Sola, ella continuò a contemplare il mare…”

Due grandissimi scrittori, lontani tra loro più di 1800 anni, Ovidio e Thomas Mann, sono presenti, sotto forma di preziosa citazione, in questa descrizione, due autori che, come Joyce, hanno cercato di spiegare, in diverse e varie forme, l’eziologia e il senso dell’Arte; si pensi che il “Dedalus” ha come epigrafe un verso delle ”Metamorfosi” ovidiane, il verso 188, tratto dal libro VIII: “Et ignotas animum dimittit in artes” ( e indirizzò la sua mente verso arti, e ambiti di conoscenza, ignote), libro che Ovidio dedica appunto a Dedalo; ma, per altro, l’esile e magica figurina di fanciulla-fenicottero dell’opera di Joyce, nella metamorfosi assegnatale, appartiene di diritto non solo alla vicenda dell’inventore che appose ali sul dorso e si fece volatile insieme al figlio Icaro, ma a tante figure femminili dell’opera ovidiana: Procne, Filomela, Ctesilla… sono fanciulle che si tramutano in rondine, usignolo, colomba; altre, come Dafne, diventano alberi, piante, rocce…e la Natura tutta ci viene mostrata nel suo misterioso “mutarsi”, nel magico e vorticoso trasformarsi, fino ad avvolgerci in un unicum e indistinto mondo nel quale le forme artistico-rappresentative sono già insite alla Natura stessa, tesi da cui l’età augustea, a cui Ovidio appartiene, desumeva e mutuava una sua estetica magico-pitagorica che non è certo estranea al complesso universo del’900.

Lo stesso Thomas Mann nel racconto “La morte a Venezia” riproduce una figura, esile ed efebica, sulla riva del mare, nell’ultima pagina del testo:

“Sulla riva sostò a capo chino (si riferisce a Tadzio, il fanciullo da cui lo scrittore Gustav Aschenbach era attratto ), tracciando figure con la punta del piede nella sabbia umida e poi entrò nella acqua bassa che non gli bagnava nemmeno i ginocchi, l’attraversò stancamente e arrivò al banco di sabbia…Separato dalla terraferma da una distesa d’acqua, egli errava laggiù, visione distaccata e senza legami, nel mare, nel vento, davanti all’immensità luminosa. Ancora una volta si fermò in contemplazione…”

Il racconto di Mann era uscito nel 1912 e Ovidio opera nel primo secolo dopo Cristo, Joyce è, poi, indiscutibilmente un contemporaneo, pur nella sua appartenenza ai primi decenni del ‘900, eppure i tre grandi scrittori hanno tutti in comune una definizione di Arte che fa riferimento al “contemplare”, espressione su cui abbiamo, infatti, interrotto le due citazioni, un contemplare che è soprattutto “vedere”, inteso ovviamente come concreta operazione sensoriale: “Pulchra sunt quae visa placent”, dice Tommaso d’Aquino, sul cui pensiero estetico è incentrata tutta l’ultima parte dell’ultimo capitolo; l’espressione, da Joyce, e, poi da Pavese, è tradotta così: “Il bello è ciò la cui appercezione piace” ; e, lungo questa direzione concettuale, a dieci pagine dalla fine del romanzo, Joyce ci presenta Stephen nella sua raggiunta adultità di artista, mentre discute con due compagni di università, riprendendo un’altra espressione di Tommaso D’Aquino :“Ad pulchritudinem tria requiruntur, integritas, consonantia, claritas”, “Tre cose sono necessarie alla bellezza, integrità, armonia, radiosità”.

I capoversi successivi sono un vero e proprio trattato di estetica nel quale Stephen sviluppa questi tre concetti necessari a definire bella una cosa:

1) l’integrità è la separatezza della cosa dal resto dell’universo visibile; i sensi ne delineano la visibilità specifica e la cosa è una cosa singola, possiede, appunto, “integritas”;

2) l’armonia, quella che Tommaso chiama “consonantia”, si evidenzia quando quella stessa cosa viene vista proprio come “quella” cosa, caratterizzata da parti e interezza al tempo stesso, in un’indiscutibile armonia delle parti con il tutto;

3) la “claritas” è radiosità: una cosa, per essere bella, deve accendersi di “essenza”, di quidditas, deve essere percepita luminosamente perché si possa accedere fino in fondo al piacere estetico.

Il limpido splendore dell’immagine estetica viene, dunque, percepito grazie all’integrità, all’armonia e all’essenza radiosa delle cose, della natura, dei corpi, delle immagini: l’Arte nasce in questa magia, ci dice Joyce, e il giovane artista è diventato, infine, adulto perché, dopo aver riprodotto, in un luminoso ritratto, se stesso nella ricerca affannosa del giovane di fronte alla Vita, è riuscito, altresì, a mettere a punto la fenomenologia della bellezza, vero indiscusso obiettivo dell’Arte.

Ma, ahimè!, questa ricerca ha un carattere affannoso e doloroso e spinge Stephen a rivolgersi, nell’ultimo rigo del romanzo, al padre: “Vecchio babbo, vecchio artificiere, aiutami ora e sempre”, che è l’epilogo dell’opera.

Il romanzo si chiude, dunque, con un’invocazione al padre, la cui figura di narratore di fiabe era nell’incipit del romanzo stesso, e tale evidente, e classica, circolarità narrativa rende Dedalus “l’artista”, sostenuto da un’atavica forza parentale, capace di librarsi in un volo cognitivo-estetico privo, però, dei pericoli noti a Icaro e, al contempo, lo rende capace di “forgiare nell’anima la coscienza increata della razza a cui un artista appartiene”( J.Joyce, cap. V, Dedalus).

Non può mancare, un’immagine di copertina ad accompagnare questa cavalcata. Proponiamo qui, tra i tanti dipinti, antichi e moderni, che si riferiscono al mito di Dedalo, ”Il volo di Icaro” di Henri Matisse soprattutto per quella straordinaria densità di azzurro: c’è, in effetti, in questo cromatismo, qualcosa di magico e seducente, forse dovuto anche alla curva delle braccia, o alla dimensione ovoidale della figura, circondata da poche ma lucenti stelle; in tutto l’insieme c’è, insomma, un sospiro vitale che fa pensare alla sublimità dell’Arte. Ma perché quest’immagine possa stare davvero sulla copertina di “Dedalus”occorre chiarire chi erano Icaro e Dedalo, e riferire di un mito, appunto quello di Dedalo, che non è certo tra i più conosciuti. La figura dell’inventore e architetto Dedalo si perde, infatti, nella notte dei tempi della Grecia preclassica, quando nel Mediterraneo il potere di Creta era più o meno indiscusso, ovvero tra la fine del quarto millennio a. C. e la fine del secondo millennio a.C, prima, cioè, della devastazione di Creta operata da alcuni terremoti a cui seguì la supremazia della penisola greca sul Mediterraneo; tuttavia i lunghi anni durante i quali Creta dominò il Mare favorirono il nascere di una mitografia complessa nella quale prevalsero racconti terribili di mostri e di feroci scontri tra uomini e forze sovrumane. A questo mondo feroce e terribile appartenne lo scultore ateniese Dedalo che andò a Creta da Minosse per fuggire da Atene dove aveva ucciso un nipote per gelosia, perché, forse, più bravo di lui nella scultura ; ed è qui, a Creta, che si delineano le sue imprese più famose, come quella della costruzione del Labirinto, nel quale Minosse chiuse il figlio Minotauro, nato dall’unione della regina Pasifae ( nascosta in una mucca di legno inventata dallo stesso Dedalo)con un toro bianco; Il Mostro, dalla testa e zoccoli di toro e dal corpo umano, spaventava i cretesi e Minosse riteneva che, nel chiuso del labirinto, l’orribile figlio potesse consumare indisturbato i suoi pasti antropofagi, provenienti dalla migliore gioventù di Atene; fu, poi, sempre Dedalo a guidare Arianna, figlia di Minosse, nell’uso del “filo”, affinché Teseo liberasse Atene da una simile crudele schiavitù; e fu sempre Dedalo che provvide allo stratagemma delle ali piumate legate con la cera al suo corpo e a quello del figlioletto Icaro, quando capì che Minosse lo avrebbe per sempre intrappolato nel Labirinto per impedirgli di rivelare i misteri della reggia cretese.

E, ahimè, fu sempre Dedalo a scorgere la caduta di Icaro in mare, quando, scioltasi la cera, perché il fanciullo si era troppo avvicinato al sole, le ali fluirono via , lasciando il giovane corpo senza alcuna protezione… eppure Henri Matisse ci propone un Icaro che si libra e che, con quel piccolo cuore rosso pulsante, sembra addirittura gioioso, con quelle braccia che “sono” ali, e, per altro, privo di piedi, perché i piedi non servono a volare tra le stelle luminose e l’ azzurro profondo, che è del mare e del cielo insieme; l’immagine de“Il volo di icaro” si staglia dal fondo della tela in maniera quasi scultorea, anche perché non è un vero dipinto, ma una sorta di collage a cui Matisse, ormai vecchio, lavorava con maggiore facilità, rispetto alla tecnica dei pennelli: era il 1947 e Matisse stava approntando immagini per un volume sul Jazz.

in quest’immagine è dunque quasi tangibile il senso dell’Arte, che, nella grandezza gioiosa della creazione, esprime, comunque, dolore e fatica; essa è insieme incanto e souffrance, come nel Jazz, o come nel blues, è la produzione umana più alta, ma è lacerazione e urticazione dell’anima!

E nel mito, dunque, il grande scultore Dedalo ( da “δαιδάλλειν”, “costruire ornando) affida il figlio tanto amato a un volo audace e pericoloso, una vera e propria forma di “ὕβρις”, atteggiamento che, nel mondo antico, era il peccato dei peccati, una sorta di tracotanza superba dell’uomo che non si misura, che si considera pari agli dei; Dedalo, che si dice sapesse addirittura scolpire ( o creare?) statue dagli occhi mobili, porta nel suo operato la convinzione che l’uomo artista sia onnipotente: l’Artista sa costruire opere murarie perfette al punto da impedirne l’uscita a chi non ne possiede il “filo” (ovvero il “senso”) , sa rendere vere e vive le statue, promuovere congiungimenti carnali folli (la regina e un toro!), ed è in grado di far volare l’uomo…

A pensarci bene di tutto questo è però davvero capace solo l’Arte: l’Arte, nella forza del suo immaginario sa inventare mostri per poi sconfiggerli, edificare strani e tortuosi castelli ( Ariosto e Calvino ne sanno qualcosa…) per poi fuggire, inventare ali per volare tra terra, mare e cielo, per poi precipitare.

L’Arte non può, però, purtroppo, proteggere l’Artista, non riesce ad impedire che la Bellezza dei voli e delle invenzioni immaginifiche e ardimentose eviti il dolore e l’infelicità: esiste un prezzo da pagare per arrivare alle stelle! E, d’altra parte, Stephen Dedalus porta nello strano e improbabile cognome la tracotanza dell’antico Mito, ma nel nome di battesimo il vero destino dell’artista, il martirio:

Stefano, protomartire ebreo di cultura ellenistica, fu lapidato sotto gli occhi di Paolo di Tarso, non ancora convertito, e rappresenta per la comunità cattolica irlandese, a cui Joyce apparteneva, uno degli esempi più intensi della vocazione religiosa: così, tra la “ὕβρις”, di Dedalo e la “virtus” di Stefano, Joyce costruisce l’exemplum dell’Artista che fa della Bellezza la sua ossessione, con la quale, a volte, riesce a“volare”tra le stelle.

Suggerimenti di ascolto

Atom Heart Mother

Avete mai provato ad associare una lettura all’ascolto di un brano musicale? Penso di sì…leggere immersi in un’atmosfera acustica, attraversata da note e accordi, suggestioni e sinestesie sensoriali, è quanto di meglio si può proporre ad un lettore; in genere chi legge , ascolta musica, ama il teatro, il cinema…certo non si può fare tutto insieme, ma l’ascolto musicale si può accompagnare alla lettura, anzi, spesso, si verifica che, ascoltando un brano, si trasmetta la forza di quella lettura alla Musica e, viceversa, la pagina di un romanzo, o una poesia, acquista sfumature di senso imprevedibili grazie all’ascolto musicale.

A me è capitato, durante la lettura di “Dedalus”di Joyce, di ascoltare questo disco, “Atom heart mother”, un notissimo classico dei Pink Floyd del 1970, e di avvertire particolari sintonie con quanto stavo leggendo , sintonie che cercherò di esprimere sinteticamente.

Partiamo dal fatto che a David Gilmour l’opera in questione non è mai piaciuta, ha sempre espresso un giudizio sprezzante su di essa, pur continuando a suonare nei suoi concerti alcuni dei brani inseriti nell’album; per altro “Atomic heart mother” nasce da un momento di crisi del gruppo ed è il loro primo tentativo di staccarsi dal rock psichedelico, proiettandosi in una prima forma di rock progressivo. In effetti la stessa copertina è innovativa, e progressiva: si tratta di una foto di mucca frisona su di un prato, senza riferimenti al nome del gruppo, con evidenti citazioni ai lavori di Andy Warhol, che aveva disegnato una carta da parati con immagini di mucche: sicuramente costituisce un’espressione rivoluzionaria nella storia delle cover. Inoltre i Pink Floyd hanno sempre negato che ci fosse un qualsivoglia collegamento tra la mucca in copertina e i brani contenuti nell’album: ( 1.Atom Heart Mother (Strumentale);2.If (Roger Waters); 3.Summer ’68 (Voce di Richard Wright) ; 4.Fat Old Sun (Voce di David Gilmour); 5.Alan’s Psychedelic Breakfast (Strumentale) – (Richard Wright, David Gilmour, Nick Mason, Roger Waters ); eppure l’evidente ricerca di una nuova via del rock rende particolarmente interessante l’immagine dell’animale e del prato.

Che l’Arte si disponga, infatti, in forma dialettico-compositiva in relazione alla Natura è innegabile; ed è innegabile che la Natura esprima la sua immediatezza, contrapponendola alla mediazione intellettualistica dell’Arte. In effetti l’Arte è pensiero e produzione umana, da cui mutua articolate e, a volte, contraddittorie elaborazioni concettuali; per citare il Magritte di “ce n’est pas une pipe”, la frisona dei Pink Floyd “non è una mucca”, ma la “foto” di una mucca; e la Suite che apre l’album “non”è Musica sinfonica, ma è un nuovo Rock che cerca la bellezza all’interno delle acide e rocciose note musicali che lo avevano contraddistinto fino a quel momento. Passeranno tre anni, o poco meno, e i Pink Floyd daranno alla luce “The dark side of the moon”dove risulta ben chiaro che stanno, forse consapevolmente, cercando una definibilità della “bellezza” musicale…

Dunque Dedalo cerca di volare ancora una volta, mentre tanti “Icaro” del Rock precipitano stretti nelle dolorose esperienze dei loro vissuti esistenziali ed artistici.

Intanto il cuore rosso dell’Icaro di Matisse continua indistrutto a pulsare.

Per ascoltare un brano dell’album clicca qui