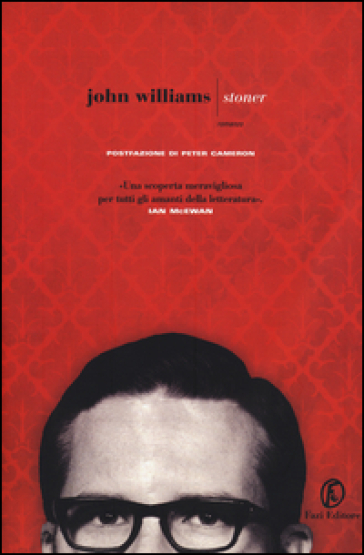

Stoner di John Williams

The king of the stone age

Stone, come se fosse proprio una pietra, un corpo deforme, inerme ma massiccio, che vediamo cadere con la forza sorda della sua pericolosa inerzia, che con l’impossibile possibilità degli occhi ne ammiriamo, temendola, la sua pesantezza, con il tonfo che ne segue, appena s’infrange nel debole pavimento di vetro, povero, indenne e fragile, che ha dovuto subire il colpo, a sua insaputa.

Stone, certo, ma più che stone, quindi, nel senso grammaticale anglosassone, Stoner.

Ho accarezzato la sua copertina, la sua corazza, ancor prima di leggere, e ne ho tastato la consistenza, forse sopraffatto dal pensiero di una pesantezza, come fosse quella di un masso.

Ne ho dedotto l’originalità e, di certo, sono stato inconsciamente influenzato dallo stoner, omonimo genere musicale che predilige chitarre dal suono distorto, bassoso e vesposo, con un’accordatura incentrata sui toni gravi, accompagnate da un suono piuttosto rotondo del basso, e dove la batteria pare voglia predestinarci alla sordità.

Musica a parte, Stoner è anche il titolo di questo romanzo dello scrittore texano John Williams, una storia meravigliosa quanto assurdamente piatta nello stesso istante, tremendamente utile così come inutile, nella cui crepuscolarità sentiamo di appartenergli, appena leggiamo l’ultima parola dell’ultima frase dell’ultimo capitolo.

Quando pensavamo non potesse mai interessarci, man mano, con lo scorrere delle pagine, ci accorgiamo che non solo è e sarà nostro per il resto dell’esistenza, ma che resterà fondamentale per approcciare alle intercapedini dell’imprevedibilità della nostra vita, che agli occhi nostri, quanto quelli degli altri, potrebbe sembrare concreta, vicina a ciò che per noi sembra giusto, ma che poi si mostra come un negativo di un foglio stampato miliardi di volte.

Stoner è anche il cognome di William, il protagonista principale che ci accompagna per tutta la durata del testo, dagli albori della sua vita contadina da giovane, passata con i genitori nei campi, continuando con l’ingresso all’Università, dove pan piano gli studi gli aprono una mente timida; poi l’insegnamento in essa, l’innamoramento, il matrimonio con Edith e la successiva delusione di ambedue, nonostante una figlia graziosa, Grace, appunto; oltre cui la vicinanza ad una giovane insegnante, Katherine Driscoll, poi l’infatuazione e infine la perdita brusca e dolorosa ma coscienziosa; il ritorno ad una relazione asessuata con una consorte sempre più distaccata; la notizia della gravidanza di Grace, che avrà un figlio da un ragazzo che non ama ma che sentirà il dovere di sposare; il lento declino della vecchiaia di William; infine la morte.

Ma…cosa mai ci spingerebbe a leggere una cosa del genere?

Perché dovremmo addossarci le problematiche di un individuo comune che ha la facoltà di potersi esibire nella trama di un romanzo?

La nostra stessa vita, allora, potrebbe essere trasformata in una storia avvincente?

Io credo che qualcosa potrebbe spronarci a leggere ciò, o forse il nulla assoluto che accusiamo intorno farebbe lo stesso, se solo ci affacciassimo con più dedizione a quello che stiamo creando nel nostro privato e a ciò che si viene creando intorno a quest’ultimo e quanto ci spinga alla conclusione che la vita –la nostra, come quella di Stoner- è in continua mutazione, e con essa mutano le esigenze che sentiamo di possedere.

In me tu vedi quel periodo dell’anno

Quando nessuna o poche foglie gialle ancor resistono

Su quei rami che fremono contro il freddo,

nudi archi in rovina ove briosi cantarono gli uccelli.

In me tu vedi il crepuscolo di un giorno

Che dopo il tramonto svanisce all’occidente

e a poco a poco viene inghiottito dalla notte buia,

ombra di quella vita che tutto confina in pace.

In me tu vedi lo svigorire di quel fuoco

che si estingue fra le ceneri della sua gioventù

come in un letto di morte su cui dovrà spirare,

consunto da ciò che fu il suo nutrimento.

Questo in me tu ved, perciò il tuo amor si accresce

Per farti meglio amar chi dovrai lasciar fra breve.

Questo sonetto di Shakespeare, che Stoner apprende durante i suoi primi corsi, resta il caposaldo dell’egregia preziosità di questo romanzo, dove in una scrittura così semplice da sembrare la stessa vita sterile di William, si definiscono le controparti.

Nel momento in cui si trasferisce con la moglie nella loro nuova casa, ecco che leggiamo: “Mentre restaurava i mobili e li disponeva nella stanza, era se stesso che lentamente ridisegnava, era se stesso che rimetteva in ordine, era a se stesso che dava una possibilità”.

Ecco perché parlavo di dedizione, ed ecco perché parlavo di mutazione, anche.

Molto spesso l’impegno dei nostri sacrifici combattono contro cambiamenti inaspettati e, così come quella stessa stanza che Stoner riordina per se viene traslocata dalla moglie Edith, che nella storia è l’incarnazione del male, nello stesso istante la sua carriera viene sgambettata da un suo superiore, Lomax, che tenta di distruggerlo, dopo che William ha espresso parere negativo riguardo un giudizio ad un suo alunno prediletto.

Ecco che l’amore per la figlia si trasforma in comprensione, più che preoccupazione, quando sa della gravidanza, della morte del marito in guerra, del suo vizio di bere per immaginare, più che vivere una vita.

William, il cui nome si avvicina totalmente al cognome del suo autore Williams, anch’esso docente all’Università nel momento in cui scrive, non è altro che l’archetipo immaginato dallo scrittore; il modello da seguire o da evitare che ognuno di noi dovrebbe prendere in considerazione; una sorta di La versione di Barney di Mordecai Richler, ma senza la componente giallista, dove l’arco della vita viene scomposto in tutte le sue molecole e ne viene tratta una storia.

La bellezza di questo libro consiste anche nel comprendere di saper combattere per i propri diritti, saper tacere quando non sempre vale la pena sprecar fiato, di acciuffare al volo le occasioni che potrebbero regalarci una felicità non propriamente sistematica, abbandonarsi alle rassegnazioni se quest’ultime riguardano una decadenza morale che circonda le menti inquinate di chi ci sta intorno.

La vera conclusione, che qui avviene con la morte, è quando, illuminato dal sole estivo, nel suo letto, nota al di là della finestra un gruppo di giovani studenti correre sui prati, che si avviano verso un’avventura della vita che lui stesso ha vissuto ma che la vecchiaia e la malattia gli hanno interdetto.

Come percorrendo una distanza lunghissima, la sua man o attraversò il lenzuolo che lo copriva e toccò quella di lei.

Quanto è prezioso il perdono ad una consorte che non l’ha amato abbastanza e che, anzi, lui crede di non avere avuto il modo di dimostrare quanto l’amasse.

Quanto è essenziale saper ritornare ad amare in punto di morte, per ridare luce ad una parentesi buia durata troppo tempo, che ci ha fatto dimenticare che nelle cose più semplici per cui proviamo passione risiede la nostra spiaggia da naufraghi di un mare sempre in tempesta.

Concludendo, con Shakespeare:

Questo tu vedi, che fa il tuo amore più forte,

e degnamente amare chi presto ti verrà meno.

Carmine Maffei

Stoner

Stoner

Le strade

Narrativa americana

Fazi Editore

2016

332