Rassegna letteraria del ‘900

Brunella Sacchetti

La letteratura “cifrata” di Tommaso Landolfi

Quando fu pubblicato il racconto più famoso di Tommaso Landolfi, “La Passeggiata”, era il 1966: erano anni di grandi innovazioni, di epocali trasformazioni dei costumi ed erano anche gli stessi anni nei quali veniva alla luce un design nuovo e imprevedibile, tale da sfiorare la fantascienza (si pensi alle “macchine inutili” di Bruno Munari!). Esce nel 1966 la raccolta di Dino Buzzati “Il Colombre e altri cinquanta racconti”, fiabe surreali che raccontano di strani e ostili animali che rappresentano con la loro contorta vitalità l’assurdo del destino umano; erano gli anni dei “tagli” di Lucio Fontana, che cercavano la dimensione scultorea in una tela piatta, ed erano ancora gli anni di Giorgio De Chirico nei quali il grande artista, nella sua piena maturità, dipingeva, tra l’altro, “Interno metafisico con profilo di statua”(1962), dove un “guazzabuglio” di forme geometriche sembra voler accentuare la distanza metonimica tra la realtà e la sua rappresentabilità. In quegli anni uscirono film che avevano i caratteri di una modernità inattesa e inusuale: “L’armata Brancaleone” di Mario Monicelli è esattamente del 1966 e con questa pellicola si diffonde nelle sale e fuori di esse un linguaggio che era insieme aulico e picaresco, latineggiante e volgare, inusitato e popolare che sembrava voler rimarcare l’effetto straniante della calviniana trilogia de ”I nostri antenati”. Di quel linguaggio resterà molto nelle ”parlate” comuni dei giovani che, negli anni, ritroveranno spunti non dissimili in “Amici miei” dello stesso regista: con Monicelli diventa possibile “giocare” con la Lingua Italiana che, ormai diffusa dai Mass Media, risulta, ovviamente a torto, rigida, accademica, comunque monolitica.

Interno metafisico con profilo di statua

Erano, dunque, anni di forte dissoluzione di un hardware culturale che sembrava non corrispondere ad un mondo quale era quello uscito dai grandi conflitti mondiali e che aveva esperienza di veri, indicibili, immani disastri. Di tali disastri non c’è esplicita traccia negli scritti di Landolfi, la cui solitudine artistica sembrerebbe ascriverlo a quel novero di intellettuali che non inciderebbero sul dispiegarsi della Storia; in questo senso Landolfi sarebbe una sorta di anti-Pasolini… ma non è assolutamente così!

Ritorniamo ora a “La Passeggiata” di Tommaso Landolfi e diamo un’occhiata al noto incipit del racconto:

“La mia moglie era agli scappini, il garzone scaprugginava, la fante preparava la bozzima. Sono un murcido, veh, son perfino un po’ gordo, ma una tal calma, mal rotta da quello zombare o dai radi cuiussi del giardiniere col terzomo, mi faceva quel giorno l’effetto di un malagma o di un dropace! Meglio uscire, pensai, invertudiandomi, farò magari due passi fino alla fodina …” (Tommaso Landolfi, Racconti impossibili, Adelphi, 2017)

Come spiegare queste scelte linguistiche e il testo tutto? Procediamo con ordine. C’è la possibilità di carpire una parte di “senso” anche dall’esperienza musicale degli anni ’60 e ’70.

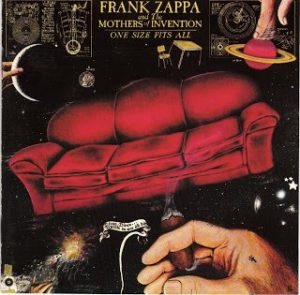

Il nonsense di Frank Zappa

E’ la cover di “One size fitts all” ( 1975 ) di Frank Zappa che contiene “Inca Roads”;(per ascoltare il brano cliccare QUI) la si osservi attentamente: su fondo nero, al centro dell’immagine, un divano rosso tre posti, un po’ malconcio, in basso una mano maschile con del “fumo” tra indice e medio, a destra pianeti, stelle, in alto Saturno che viene fatto volteggiare dai polpastrelli di un’altra mano; dall’altro lato ancora una mano regge uno spicchio di luna; poi ci sono dei piccoli cartigli sui quali è scritto qualcosa di illeggibile, e poi ancora fuochi di artificio e forse strumenti scientifici tipo astrolabi; in alto compare il nome dell’autore, quello del gruppo e quello dell’album, con accanto un tavolo e una sedia che sembrano volteggiare in aria, come accade al divano. L’album è una delle formulazioni più riuscite della complessa “mescla” (tipica di Zappa) di soul, rock, blues e Jazz (e altro), accompagnata da variazioni di tempi musicali particolarmente avvertibili.

Inoltre il testo di “Inca Roads” è soprattutto un esempio irrinunciabile del “nonsense”, tecnica espressiva propria dell’universo di Zappa; il brano fa riferimento ad una delle tante credenze di quegli anni: astronauti provenienti da qualche imprecisato pianeta sarebbero atterrati in passato sul nostro suolo e avrebbero incontrato gli Inca, lasciando sul terreno quelle che vengono chiamate “linee Nazca”, geoglifi di non ancora accertata provenienza. Ma Zappa e il suo gruppo hanno colto l’occasione per esprimere in forme parodiche un “guazzabuglio” di cose e situazioni,come quelle illustrate sulla copertina dell’album, un guazzabuglio sicuramente riferibile alla loro vita, ai loro spostamenti attraverso l’America, e caratterizzato da un lessico familiare che, nel gruppo, era una vera e propria “langue”, espressione di episodi e aneddoti legati alla loro quotidianità di musicisti divergenti, eversivi e itineranti.

“Un veicolo/ venne da qualche parte la fuori/ per atterrare nelle Ande?/ Era rotondo?/ Aveva/un motore?/ O era/qualcosa/di diverso?/George: Sicuro che era diverso! /Non ho mai visto/nulla di simile nella mia vita!..magari qualcuno costruì un posto per questa roba da parcheggiare?…

Era rotonda?Aveva un motore?O era qualcosa di diverso?La Regina del Guacamole!/La Regina del Guacamole!…”

Gli anni ’60 e ’70 di fatto canonizzarono il nonsense: dalla Pop Art alle canzonette più banali, dall’iperrealismo all’happening teatrale, dalla scenografia dei migliori programmi di varietà televisivi alla moda, si afferma un bisogno di scompaginare stereotipi e aspettative, viene data una sorta di spallata a molti capisaldi della nostra esistenza. Anche la musica dei Beatles, che tanto deve a Frank Zappa (senza il concept “Freak out” non ci sarebbe stato “Sgt. Pepper’s”!) si produsse in un piccolo capolavoro di nonsense,” Ob-la-di, ob-la-da”, dove è evidente che il nonsense è soprattutto voluta esilità semantica che rinvia ad una vera e propria stanchezza relativa a contenuti esorbitanti espressi da forme linguistiche altrettanto esorbitanti .

Anche Zappa, che aveva nelle sue corde la musica cosiddetta seria, la complessità classica, la ricerca espressiva, non può non “esprimere”, però, la necessità di una scossa intellettiva, un bisogno di “tabula dealbata” nella mente, così da poter ricominciare daccapo a osservare, registrare, capire. Si tratta di un’istanza di desertificazione su cui, in forme non sempre fissate e antologizzate, la cultura si è dovuta soffermare.

Breve Storia del “nonsense”.

Meglio! breve anti-storia del “nonsense”

Nominativi fritti, e Mappamondi,

E l’Arca di Noè fra due colonne

Cantavan tutti Chirieleisonne

Per l’influenza de’ taglier mal tondi…

E’ la prima strofa del più noto sonetto del Burchiello (Domenico di Giovanni, 1404-1449), vissuto tra Firenze e Roma, di origini umili, ribelle, anti-mediceo, anti-petrarchesco, conobbe il carcere per debiti e costruì un genere che diede vita a quello che è chiamato Anti-Rinascimento o “L’altro Rinascimento”.

Cosa spinge un poeta a scrivere delle insensatezza? o quelle che appaiono insensatezze?

Di fatto è come quando si adopera l’ironia che sfocia nel sarcasmo: è una spinta ulteriore verso l’ incomunicabilità ; perché parlar chiaro quando gli altri non capiscono o non vogliono capire?

In alcuni casi si scrive in forme criptate, cifrate, da sottocodice, avviene quando si vogliono escludere gli altri; si pensi, per esempio, a “La Tenzone con Forese Donati” di Dante Alighieri, dove è pienamente ipotizzabile che i sei sonetti che i due si scambiano fossero comprensibili ai fiorentini, ma dove è altresì evidente un chiaro intento di circoscrivere l’evento poetico solo ad una sorta di élite predestinata.

La “Batracomiomachia” (“Guerra tra i topi e le rane”), attribuita a Omero, è un esempio famoso di parodia dai tratti favolistici dove è possibile immaginare che il grande Poeta (saltiamo volutamente questioni di datazione e piena attribuibilità dell’opera!) abbia voluto “riscrivere” l’Iliade in forme di sarcastica estraneità, nella convinzione di una non piena fruibilità seria dei suoi capolavori; e si pensi, in questo senso, anche all’uso che ne fece Leopardi nei suoi “Paralipomeni”.

Il “Satyricon” di Petronio, “L’Asino d’Oro” di Apuleio, e soprattutto i “Dialoghi” di Luciano di Samosata costituiscono altri illustri esempi di una letteratura che rifiuta le risoluzioni più sobrie e scontate, la reversibilità comunicativa facile, l’interpretabilità univoca, delineando, al contrario, un percorso alternativo e sotteso alla letteratura ufficiale e spesso definita seria: in età rinascimentale il “Baldus” ( o anche “Macaronicon”) di Teofilo Folengo, il “Morgante” di Luigi Pulci, il “Gargantua” di Rabelais costituiscono ulteriori modalità di questa tendenza che accompagna in sottofondo da sempre la letteratura, con l’implicita funzione di sottrarne materia stereotipata e indulgenze accademiche: la parodia e il nonsense costituiscono, dunque, un’ossatura logica e divergente, che rifonda , ricrea e rivitalizza la letteratura “ufficiale”; in molti casi ne struttura la credibilità.

Non è la funzione che ebbe nell’800 Lewis Carroll? Si legga la più nota poesia nonsense inglese, “Jabberwocky”, scritta da Carroll e pubblicata nel 1871 nel Romanzo “Attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò”:

S’era a cocce e i ligli tarri

girtrellavan nel pischetto,

tutti losci i cincinarri

suffuggiavan longe stetto

E’ la prima strofa della lirica tradotta da Silvio Spaventa Filippi; la stessa Alice dice ad Humpty Dumpty:

” Sembra bella ma è piuttosto diffìcile a capire! (Come vedete, non confessava neanche a se stessa che non poteva comprenderla.) Però mi pare che mi riempia la testa d’idee… Soltanto non so di che idee si tratti. Certo qualcuno uccise qualche cosa: comunque sia questo è chiarissimo.”.

Alice “trova” la poesia al di là dello specchio; la poesia era inizialmente scritta in forma speculare, leonardesca, poi fu in parte semplificata. Il reverendo Carroll, per altro matematico e logico, cerca un linguaggio cifrato, all’interno del quale le sillabe corrispondano a numeri e segni algebrici. E nasconde il tutto in una dimensione fiabesca e infantile.

Il nonsense ha rappresentato nei secoli soprattutto questo sforzo di declinare la complessità comunicativa in forme ora giocose ora sarcastiche, spesso cifrate e, comunque, attraversate da complessità impensabili.

Una passeggiata straordinaria di Landolfi

C’è una lirica di Eugenio Montale, tratta da “Le Occasioni”, intitolata “Elegia di Pico Farnese”, che è dedicata alla casa dove nacque e visse Tommaso Landolfi (1908/1979) e di cui Montale fu ospite nel maggio/giugno del 1939; il componimento montaliano è dirimente per la poetica ultima dell’artista ligure, perché vi compare una figura di donna salvifica (e perché riesce a chiarire molti aspetti di una poesia coeva, “La Primavera hitleriana”), ma nel nostro caso è soprattutto una preziosa testimonianza non solo della forte amicizia che legava Montale a Landolfi, ma anche della centralità che dovette avere quel palazzetto, cupo e umido, sulla salute e sulla formazione dello scrittore. Pico era in quegli anni un borgo della provincia casertana, oggi è nella provincia di Frosinone, e la famiglia Landolfi apparteneva all’antica nobiltà terriera meridionale; il giovane Tommaso vi visse con il senso di reclusione che aveva provato Giacomo Leopardi a Recanati, ma con una differenza significativa: nel corso di un secolo era del tutto scomparsa la dimensione agrario-patriarcale che creava ai Canti leopardiani un sottofondo vitale e idilliaco, che riusciva a dare energia e credibilità alle complesse, articolate e amare riflessioni del recanatese.

Pico era, invece, in quegli anni, una realtà già resa evanescente, trasparente, onirica; le nuove emigrazioni, connesse alla svolta economica e tecnologica del ‘900, non riuscivano né a promuovere vivibilità nel piccolo borgo, né consentivano alcuna vera forma di comunità umana; come ci racconta Montale nella lirica citata sopravviveva a Pico Farnese una dimensione cupa e superstiziosa sia della fede che dell’esistenza tutta. Landolfi, in “Prefigurazioni: Prato” ( in “Ombre”, Adelphi ) dichiara: “Le parole erano quasi le mie sole realtà”, denunciando una condizione di isolamento dell’uomo che si riversa sulle parole stesse; nel suo primo romanzo, “La pietra lunare”(1939), il protagonista, Giovancarlo, vive un incantamento struggente per una strana creatura, Gurù, che da un lato sembra essere personificazione della Luna, dall’altro è una figura mitologica strana, una donna-capra, che possiede una levità divina e una capacità eccezionale di seduzione: l’opera si dispone in una scia letteraria nella quale ci si ritrova tra la magia de “La Figlia di Jorio”, con il simbolismo panteistico dannunziano, e “L’Iguana” di Annamaria Ortese, ma soprattutto l’opera denuncia già con chiarezza che il trauma della letteratura italiana del’900 (di cui si fece profeta e portavoce Pasolini) è espressione della dissoluzione del mondo arcaico e dei suoi modelli mitopoietici; esso si dispone ad essere soprattutto un trauma linguistico-comunicativo: come, e con cosa, sostituire il substrato arcaico della nostra civiltà nel quale, in passato, un Poeta rintracciava ispirazioni ed immaginazione?

Già nella raccolta di racconti “Dialogo dei massimi sistemi” (1937), Landolfi aveva rappresentato il carattere fallimentare di operazioni intellettualistiche, volte alla costruzione artificiosa di una lingua nuova, originale e letteraria, cioè di un nuovo volgare dantesco, libero da stereotipi petrarcheschi; ed è con questa consapevolezza che nel racconto “La moglie di Gogol” (“Ombre”, Adelphi, 1954 ) Landolfi spinge il livello di infingimento fino ad inventare a Gogol una moglie che di fatto non è mai esistita; si tenga presente che Landolfi, eccellente traduttore dal russo, conosceva molto bene l’opera di Gogol e conosceva il rogo a cui lo scrittore russo aveva destinato un manoscritto de “Le anime morte”: in questo rogo Landolfi getta, invece, nel racconto la moglie di Gogol, ammalatasi di sifilide…Si tratta, certamente, di uno dei testi più inquietanti e tardo-kafkiani dello scrittore di Pico; ma, in definitiva l’espediente dell’espansione della letteratura nelle forme di un’ inesistente moglie, esplicita ancora una volta, il bisogno di Landofi di disfarsi della scrittura: ma se la “moglie” di Gogol è la scrittura, unico suo vero amore, nei meandri di un racconto surreale come questo, non si fa fatica ad intravedere il volto di Umberto Eco mentre teorizza, argomenta e dimostra la teoria del “Lector in Fabula”, cioè di un aspetto irrinunciabile della narrativa, la presenza e l’onniscienza del “lettore” che, su richiesta dell’auctor, dispensa spiegazioni e costruisce espedienti narrativi.: in breve ne ”La moglie di Gogol” lector ed auctor coincidono.

In “Cancroregina”, un racconto non antologizzato del 1950, si ripropone il personaggio di uno scrittore come protagonista; si tratta di un scrittore sconsolato e solitario che accetta di seguire uno scienziato pazzo (appena fuggito da una clinica) in un viaggio su di un’astronave diretta verso la luna; l’ambiente, chiuso e soffocante, la follia dello scienziato, il carattere fantastico e onirico dell’impresa contribuiscono a fare di questo racconto un unicum prezioso e avvincente che da un lato rinvia al notissimo episodio dell’ariostesco “Orlando Furioso”, dall’altro rinvia a Giulio Verne e ad Edgar Allan Poe e a tutta la letteratura dell’Impossibile e del Fantastico. Eppure il vero tema è sempre quello della solitudine del letterato, solitudine che si traduce in Landolfi nell’ipotesi di inutilità di ogni sforzo poetico.

Basta un simile percorso umano per spiegare e sottoscrivere il giudizio di Sanguineti su Landolfi, quello secondo cui Landolfi scrittore esprimerebbe un’evidente “Poetica dell’insufficienza”?

E come va intesa, in questo caso, la parola “insufficienza”? Se ritorniamo a “La Passeggiata” (da “I Racconti Impossibili” del 1966), non possiamo non cogliere che quella a cui si riferisce Sanguineti è un’insufficienza linguistica: è, cioè, un’insufficienza che va ben oltre le diagnosi di malattia e morte dell’Italiano, diagnosi che compaiono costantemente a corredo di discorsi per lo più oziosi e stantii ; no! l’insufficienza linguistica ha a che vedere con la perdita della forza semantica delle parole; Calvino, estimatore e grande lettore di Landolfi, esplicita, ad esempio, la serietà della crisi di categorie semantico-logiche quali “sopra-sotto” e “soggetto-oggetto”, e “affermazione-negazione”; e se è pressoché indiscutibile che un “semema” sia in nuce esso stesso un testo vero e proprio, così come un testo è di per sé l’espansione di un “semema”, è indiscutibile, e angoscioso, che i nostri principali sememi abbiano subito uno svuotamento di frames, di strutture o di schegge significative e che, dunque, il pensiero soffra nella ricerca di significati a cui poter addossare la scrittura e grazie ai quali riuscire a sviluppare risvolti immaginifici.

Landolfi, lo ribadiamo, ha avuto un destino di solitudine leopardiana, dunque letteraria e culturale, ma è pur vero che Leopardi si ancorava alle certezze di un pensiero sensistico, prima ancora che alle vaghezze idealistiche; Landolfi aveva, invece, un retroterra culturale attraversato dai simbolismi del decadentismo e dalle audacie delle avanguardie del primo ‘900 : in lui Breton e Marinetti, D’annunzio e Palazzeschi minavano ogni umana e consolidata piattaforma linguistica; se doveva scrivere un racconto (e uno “scrittore” vero “deve” scrivere) che narri di una normale passeggiata, gli si impone, anche suo malgrado, l’assillante problema delle scelte espressive; il grado di consapevolezza teoretico-filosofica, circa la scomparsa di qualsiasi aproblematicità linguistica, la percezione di un’inevitabile tensione espressionistica, i modelli artistici di matrice surrealista lo costringono a fare i conti con scelte stranianti ed impopolari.

Si osservino le parole del primo periodo, anzi soffermiamoci su una di queste, la prima parola non scontata: “scappini”! Landolfi dice: “La mia moglie era agli scappini”; i “traduttori” rendono la frase così: “Mia moglie si occupava dei calzini”, ma non dei calzini genericamente, ma del “pedule” del calzino, ovvero la parte di esso relativo al piede, la parte che va dalla punta delle dita al tallone; di fatto la moglie del protagonista del racconto sta rammendando la pianta dei calzini; forse oggi andrebbe tradotta anche la parola “rammendare”, ma si può, credo, capire; si tratta di uno di quei lavori femminei di una volta, una sarcitura del tessuto liso e sgranato…. Intanto Landolfi dice che la moglie era agli “scappini” e si faccia attenzione a quel “era agli…”, cioè si dedicava a quell’attività; “era agli” dà un senso di piena normalità del lavoro, come di “uno stare in un posto” a svolgere con tranquillità una mansione abituale; nell’espressione di Landolfi non c’è niente di davvero aulico: la parola “scappini” è una forma veneta e rinvia a “scarpini”. Nella fattispecie, però, ha una discreta capacità evocativa che prelude allo “scappare”, fuggire, uscire da un luogo chiuso, un andare via per evadere…

Manzoni aveva affrontato problemi similari; quando dice di Don Abbondio che “non aveva un cuor di leone”, avrebbe potuto dire che Don Abbondio era un coniglio; il significato a prima vista sarebbe stato lo stesso, tale da rimarcare la mancanza di coraggio del suo personaggio, e anche il piano figurale sarebbe stato lo stesso, quello di un impianto metaforico, nel primo caso una metafora litotico-metonimica (quel cuor di leone!), nel secondo una metafora lievemente catacretica, ma semplice; ma se osserviamo attentamente ci accorgiamo che tirare in ballo un coniglio significa rinviare ad un ambito rurale, ad un cortile con animali miti e domestici, laddove negare che Don Abbondio avesse un “cuor di leone” fa venire in mente un livello ben diverso di esistenza: la lotta per la sopravvivenza, prede, predatori, immagini cruente, dove il coraggio acquista un’espansione semantica efficace e immaginifica; viene in mente anche Riccardo Cuor di Leone…

Dunque gli “scappini” non sono i banali calzini, ma rinviano allo “stare” della moglie ad una attività domestica e l’”andare” del soggetto narrante, un “andare” che è già “la passeggiata”…

E “il garzone scaprugginava, la fante preparava la bozzima” non è traducibile con “Il ragazzo smontava le botti e la cameriera preparava il pastone per gli animali”; occorre capire che la lingua cercata da Landolfi doveva avere la caratteristica precipua di una forza connotativa ed espansiva tale da rendere possibile l’evento letterario con il suo portato di suggestioni più o meno criptate e cifrate, deve avere anche la capacità di disporsi “al di là dello specchio” di Alice e di dover essere letta e interpretata con slancio, ma a fatica, deve avere radici nei dialetti e nei grandi scrittori, deve, in altri e più precisi termini, essere libera dall’ imperium massmediologico.

Si era già precisato che Landolfi non è un anti-Pasolini, vorremmo aggiungere che di Pasolini aveva, invece, la stessa fortissima esigenza di denuncia della vanità del regime esplicitato dal progresso tecnologico; da conservatore autentico, caratterizzato da venature aristocratiche, Landolfi, come Calvino, rende protagonista della sua scrittura non personaggi più o meno “surreali”, ma il significato stesso dello scrivere, riuscendo così a rimodellare il testo letterario del ‘900 in una forma di sdoppiamento del testo stesso, chiedendo al lettore di selezionare la formula letteraria di tale proliferazione generativa di senso. Come Buzzati, che ne “Il deserto dei Tartari” aveva operato la dissoluzione “dell’altro”, Landolfi si dispone alla dissoluzione di sé al punto da cercare quella forma espressiva che valga anche nella piena solitudine culturale dei poeti del ‘900, per poter osservare e metabolizzare l’insufficienza denunciata da Sanguineti, traducendola in “Poetica”.

Come Pasolini (soprattutto il Pasolini della grammatica del Cinema!) Landolfi sente la letteratura come “diversione” capace di superare la disarmonia delle idee e dei loro risvolti acustici più banali, una disarmonia dei significati di fronte ai loro significanti, e capace di rifiutare ogni scontata accidiosa corrispondenza dei nessi semantici dettati dalla tirannide culturale del progresso.

Brunella Sacchetti