Un poeta classico e uno moderno di fronte alla natura matrigna

Di Graziella Enna

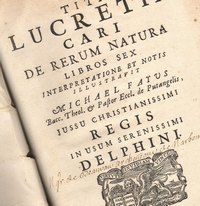

Lucrezio, nel suo celebre poema “De rerum natura”, ci espone una visione razionalistica e scientifica della natura ed abbandona i riferimenti mitologici relativi alla presenza degli dei nella vita umana. Ligio ai principi dell’atomismo di Democrito e alla dottrina di Epicuro, ci presenta dunque un poema laico volto a dissipare gli irrazionali timori instillati nell’animo umano dalla religio che egli ritiene empia, attraverso una conoscenza razionale della natura. Ma, in particolare, mi voglio soffermare su un aspetto del poema, la creazione del mondo e il ruolo della natura.

Nel mondo classico greco e romano i primordi dell’umanità erano rappresentati con la mitica concezione dell’età dell’oro voluta dagli dei, in cui predomina uno stato di natura felice in una condizione idilliaca: gli uomini e gli altri esseri viventi erano immersi in una perenne primavera, circondati da una natura benevola che forniva spontaneamente tutto il necessario per il sostentamento della vita, non servivano lavoro, leggi, guerre, fatiche, gli animi erano privi di dolori ed angosce, non si conoscevano le malattie. Questa tradizione e’ presente in tantissimi poeti e non solo, ad iniziare da Esiodo, ritorna poi con Platone e poi viene ereditata dal mondo romano per approdare persino nei versi della famosa IV egloga di Virgilio e in Ovidio.

Il nostro Lucrezio, in un periodo in cui la civiltà romana vive il funesto periodo della crisi della res publica ed ha bisogno forse di ideologie nuove e consolatorie, vuole indicare ai Romani la via della serenità e della felicità del sapiente per liberarli da ataviche paure che appesantiscono l’esistenza e sostituirle con conoscenze più razionali ed oggettive. Liberatosi dell’opprimente condizionamento mentale della religio tradizionale, finalmente presenta anche un quadro estremamente realistico e attendibile delle origini del genere umano. Il quinto libro del suo poema e’ interamente dedicato alla nascita dell’universo, ovviamente originato da un’aggregazione di atomi: prima nacque la terra, poi si formarono l’aria, gli astri, il mare, le specie vegetali ed animali ed infine i primi uomini, di cui ci viene esposta la vita ferina irta di difficoltà e di pericoli, che erano stati generati dalla dura terra. Ecco alcuni versi con la descrizione dell’umanità primitiva estrapolati dai vv.925-998 del V libro.

Ma quel genere umano fu nei campi molto

più duro, come era naturale, perché l’aveva creato la dura terra,

e costituito all’interno da ossa più grandi e più solide,

tenuta insieme attraverso le viscere da nervi robusti,

e tale da non essere colpito facilmente né dal caldo né dal freddo

né dalla novità del cibo né da alcuna infermità del corpo.

E per molti lustri di sole che volgevano attraverso il cielo

protraevano la vita secondo l’errabondo costume delle fiere.

E non c’era alcun robusto guidatore del curvo

aratro, né sapeva smuovere i campi col ferro

né piantare in terra nuovi virgulti né tagliare

con le falci i vecchi rami degli alti alberi.

Ciò che avevano dato il sole e le piogge, ciò che la terra aveva prodotto

spontaneamente, questo dono placava i petti a sufficienza.

Ancora non sapevano trattare le cose col fuoco né servirsi

di pelli e vestire il corpo con spoglie di animali,

ma abitavano i boschi e i monti cavi e le foreste

e nascondevano tra i cespugli le ruvide membra

costretti a evitare le sferzate dei venti e le piogge.

Quello che di preda la sorte aveva offerto a ciascuno, istintivamente

ciascuno la prendeva per sé, ammaestrato a cavarsela e sopravvivere.

E Venere nei boschi congiungeva i corpi degli amanti;

infatti conquistava il favore di ciascuna o il reciproco desiderio

o la violenta forza e la passione sfrenata dell’uomo

o una ricompensa, ghiande e corbezzoli o pere mature.

E confidando nel mirabile vigore delle mani e dei piedi

inseguivano le silvestri generazioni delle fiere

con sassi da lanciare e col grande peso della clava

molte ne vincevano, poche ne evitavano nei nascondigli;

simili ai setolosi cinghiali abbandonavano nude alla terra

le membra silvestri, sorpresi dal tempo notturno,

avvolgendosi intorno foglie e fronde.

Ma si preoccupavano più di questo, che le generazioni delle fiere

spesso rendevano il riposo pericoloso ai miserabili.

E cacciati dalla dimora fuggivano dai ripari sassosi

all’arrivo di un cinghiale spumeggiante o di un forte leone

e nella sfavorevole notte, terrorizzati, abbandonavano

ai terribili ospiti i giacigli ricoperti di fronda.

Né allora troppo più che adesso le generazioni mortali

abbandonavano tra i lamenti le dolci luci della vita.

Infatti allora di più qualcuno di loro, sorpreso,

offriva alle belve un cibo vivente divorato coi denti,

e riempiva i boschi e i monti e le foreste col gemito

vedendo che vive viscere venivano immerse in un vivo sepolcro.

Ma quelli che la fuga aveva salvato, [pur] col corpo straziato,

in seguito, tenendo i palmi tremanti sopra le orribili

piaghe, invocavano l’Orco con orribili voci,

finché le selvagge contorsioni li privavano della vita,

mancanti di aiuto, ignari di cosa volessero le ferite.

Ovviamente

non essendo stati creati dalle divinità, la terra ed il cosmo erano inospitali

e inadatti ai primi uomini che dovevano combattere ogni giorno contro il

rigoglio di una natura primordiale ed aspra, bestie selvagge e fameliche,

eccessi di caldo e freddo. In Lucrezio e’ dunque presente una concezione

antiprovvidenzialistica che espone anche in alcuni passi del II libro della sua

opera, affermando che la natura non è

stata creata per volere divino a favore degli uomini. All’uomo non resta dunque

che domare la natura crudele con immane fatica, per poterne ricavare il suo

sostentamento.

Significative sono tre domande che il poeta si pone sempre nel V libro

vv.218-221 prima della suddetta descrizione:

“Perché la natura in terra ed in mare tiene in vita ed accresce la terribile razza delle belve selvagge, nemica degli uomini?

Perché le stagioni nel loro ciclo annuale provocano le malattie?

Perché dilaga fra noi la morte prima del tempo?”

Segue l’apparizione del bambino-naufrago che e’ emblematica della condizione umana. vv.222-227

“Ed ecco il neonato, come un marinaio sbattuto a riva da flutti furiosi, giace

a terra nudo, incapace di parlare, privo di ogni aiuto vitale, non appena la

natura lo getta sulle spiagge della vita, con doglie, dal grembo della madre

riempie il luogo di un lugubre pianto, come è giusto per uno a cui nella vita

è serbato passare attraverso tanti mali”.

Queste dunque sono le modernissime e realistiche descrizioni e considerazioni lucreziane, sicuramente molto lontane da quelle dei suoi contemporanei e moto vicine invece alle nostre.

Il nostro Leopardi sicuramente aveva in mente molte suggestioni lucreziane nel comporre il “Dialogo della natura e di un Islandese” il cui confronto, a mio avviso, e’ quanto mai appropriato. Nella famosa operetta morale, che segna il passaggio alla concezione del pessimismo cosmico in cui il poeta passa alla visione della natura matrigna, l’Islandese, rappresentante simbolico dell’umanità, stanco di vivere in una terra di elementi naturali estremi, ghiacciai e vulcani, vaga per tutto il globo alla ricerca di un luogo ideale dove essere al riparo dalla feroce matrigna. Giunto in Africa gli si para innanzi una immensa figura di donna con il volto “tra il bello e il terribile” personificazione della Natura, a cui egli espone le sue rimostranze, facendole presente che in qualunque parte della terra ha dovuto sopportare gelo, caldo tropicale ed altre inclemenze climatiche, oppure incendi, alluvioni, cataclismi, terremoti, luoghi inospitali popolati da pericolosi animali selvaggi o brulicanti di insetti. A ciò si aggiungono malattie, epidemie, sofferenze, vecchiaia e tutti i mali che costellano e affliggono la vita umana. Pertanto nell’Islandese, alias Leopardi, il mito di uno stato di natura primordiale in cui l’uomo viveva libero, felice, in armonia con la natura è crollato miseramente, non solo non si può raggiungere un barlume di piacere ma neppure una cessazione anche temporanea delle sofferenze.

Alla lunga requisitoria dell’Islandese, la Natura risponde così:

Natura – Immaginavi tu forse che il mondo fosse fatto per causa vostra? Ora sappi che nelle fatture, negli ordini e nelle operazioni mie, trattone pochissime, sempre ebbi ed ho l’intenzione a tutt’altro che alla felicità degli uomini o all’infelicità. Quando io vi offendo in qualunque modo e con qual si sia mezzo, io non me n’avveggo, se non rarissime volte: come, ordinariamente, se io vi diletto o vi benefico, io non lo so; e non ho fatto, come credete voi, quelle tali cose, o non fo quelle tali azioni, per dilettarvi o giovarvi. E finalmente, se anche mi avvenisse di estinguere tutta la vostra specie, io non me ne avvedrei.-

La natura pertanto non agisce per tutelare il bene degli uomini ma semplicemente per seguire il suo ciclo e perpetuare le specie: e’ l’arida visione materialistica che la rende dunque matrigna ed indifferente agli esseri umani, che, tesi per natura alla ricerca della felicità, la vedono come una meta impossibile da raggiungere. Ma la Natura sostiene anche che opera il male senza avvedersene, in obbedienza a leggi oggettive, come un meccanismo impersonale dunque, il mondo pertanto non è che un ciclo eterno di produzione e distruzione in cui la sofferenza e’ la dura legge dell’universo e nessuno ne e’ immune. E dunque l’Islandese (la cui sofferenza e’ simile alla condizione del bambino-naufrago), arriva a porsi questa domanda: “A che serve questa vita infelicissima dell’universo?” cioè lo stesso quesito esistenziale di Lucrezio.