La follia d’amore e l’abbassamento della dignità del cavaliere in Ariosto e De Andrè.

Di Graziella Enna

Nell’alto medioevo la cavalleria nasce inizialmente come classe sociale che rivendica i suoi diritti rispetto alla nobiltà essendo spesso composta da figli cadetti privi di patrimonio. Ben presto la nuova classe si avvale di un codice etico di valori in cui i suoi esponenti si identificano e nasce una letteratura per esprmerli. Nei secoli successivi la tradizione dei poemi epici consacrati dalla Chanson de geste, rimane sempre viva, seppur talvolta soltanto nella trasmissione orale, fino a conoscere nell’epoca umanistico-rinascimentale una nuova fioritura soprattutto presso le corti signorili italiane, prima fra tutte quella estense a Ferrara con Boiardo, Ariosto e Tasso.

Ariosto, ne L’Orlando Furioso, si diverte con sorriso sornione, ad utilizzare l’ironia e l’abbassamento per far apparire Orlando e gli altri valorosi eroi sotto una luce straniata e ci presenta molti episodi che dissacrano completamente il mito dei paladini che combattono per la fede, per palesare eroismo e doti cavalleresche, oppure i più valorosi guerrieri pagani celebri per la loro abilità nelle armi. Sulla falsariga di Boiardo, che unisce il Ciclo carolingio con i romanzi del Ciclo bretone, inserisce nelle narrazioni epiche cavalleresche il tema che era totalmente assente nella Chanson de geste, ovvero l’amore, ritenuto da Ariosto fonte della follia dell’uomo e di imprese assurde che lo declassano o lo privano della dignità. Si potrebbero addurre molti esempi presenti nell’opera, che sono divenuti passi molto celebri.

Il paladino Orlando, protagonista e indiscusso eroe del poema, subisce una sorte a dir poco ridicola, preannunciata da un verso del proemio in cui l’Ariosto dice: “che per amor venne in furore e matto, / d’uom che sì saggio era stimato prima;” utilizzando un termine prosaico come “matto” ne abbassa la dignità eroica. L’episodio in cui si mostra tutta la follia si trova nei canti XXIII e il XXIV. Orlando giunge portato dal caso, (elemento caratterizzante del poema che domina gli eventi in modo assoluto), mentre ricerca Angelica, la donna che ama, in un luogo assai insolito, una selva nei cui alberi sono incisi intrecciati in mille nodi d’amore due nomi: Angelica e Medoro. Il paladino è sconvolto, ma trova il modo per crearsi un autoinganno convincendosi che il nome di Medoro sia un soprannome che la sua amata abbia utilizzato per celare il suo nome:

“Finger questo Medoro ella si puote

Forse ch’a me questo cognome mette.

Con tale opinion dal ver remote

Usando fraude a sé medesmo, stette”

E mentre il nostro eroe è roso dal tarlo del dubbio, si imbatte in un ombroso e fresco antro nei pressi di una chiara e limpida fonte nonchè perfetto riparo dalla calura estiva, ma un’amara sorpresa lo attende: le pareti sono ricoperte dai nomi dei due amanti scritti col gesso, col carbone o incisi, ma come se ciò non bastasse, troneggia nell’ingresso uno scritto, un epigramma scritto in arabo in cui Medoro esprimeva la sua gratitudine al luogo riparato che gli aveva consentito di giacere con Angelica e di raggiungere l’estasi dei sensi. Orlando, ironia della sorte, conosceva l’arabo e più volte in battaglia ne aveva tratto indubbi vantaggi, ma in questo frangente gli provoca un dolore atroce e insopprimibile: legge lo scritto due, quattro, sei volte in preda alla disperazione:

“Fu allor per uscir di sentimento,

sì tutto in preda del dolor si lassa.

Credete a chi ne ha fatto esperimento

Che questo è ‘l duol che tutti gli altri passa”.

Disperato, si rifugia in un piccolo villaggio lì vicino per trascorrere la notte nell’umile dimora di un pastore, che, vedendolo così afflitto tenta di risollevarlo dalle sue ambasce narrandogli la storia di due amanti che poco tempo prima aveva ospitato nella sua casa: un soldato saraceno ferito curato amorevolmente da Angelica e di come tra i due fosse poi scoppiato un amore incontenibile da una piccola scintilla:

“E

sanza rispetto ch’ella fusse

figlia del maggior re ch’abbia il Levante,

da troppo amor constretta si condusse

a farsi moglie d’un povero fante”

L’umiliazione maggiore per Orlando è non solo l’aver perso la donna, ma soprattutto che un umile soldato sia stato preferito a lui, che si può fregiare di altisonanti epiteti. E la narrazione del pastore diviene la “secure che’l capo a un colpo gli levò dal collo”. Così Orlando è in preda all’insania e immediatamente gli cadono in odio la casa, il pastore e soprattutto quel letto dove la donna aveva giaciuto col suo amante e fugge via fulmineo. Da qui inizia la follia più cieca alimentata da lacrime e dolore:

“ Di pianger mai, mai di gridar non

resta:

né la notte né ’l di si dá mai pace.

Fugge cittadi e borghi, e alla foresta

sul terren duro al discoperto giace”.

Come primo atto di questa sua rovinosa follia Orlando si reca nella grotta accanto alla limpida fonte dove era inciso l’epigramma di Medoro e ne fa scempio:

Tagliò lo scritto e ’l sasso, e sin al cielo

a volo alzar fe’ le minute schegge,

infelice quell’antro, et ogni stelo

in cui Medoro e Angelica si legge!

CosÌ restar quel dÌ, ch’ombra né gielo

a pastor mai non daran piú, né a gregge:

e quella fonte, giá si chiara e pura,

da cotanta ira fu poco sicura;

che rami e ceppi e tronchi e sassi e zolle

non cessò di gittar ne le bell’onde,

fin che da sommo ad imo sÌ turbolle,

che non furo mai piú chiare né monde.

L’ultimo atto che lo degrada dalla sua condizione di saggio, valoroso e stimato cavaliere è il suo privarsi dell’armatura e delle armi che vengono scagliate in ogni dove: nella tradizione del mondo classico la perdita delle armi era fonte di disonore e di perdita della dignità, per cui è chiaro che l’episodio segna irrimediabilmente la caduta irreversibile dell’onore del paladino.

Qui riman l’elmo, e lá riman lo

scudo,

lontan gli arnesi, e piú lontan l’usbergo:

l’arme sue tutte, in somma vi concludo,

avean pel bosco differente albergo.

E poi si squarciò i panni, e mostrò ignudo

l’ispido ventre e tutto ’l petto e ’l tergo;

e cominciò la gran follia, sí orrenda,

che de la piú non sará mai ch’intenda.

La follia di Orlando continua anche nel XXIV canto che inizia con una riflessione di Ariosto sul fatto che gli uomini sono soliti perdere il senno per amore, una delle principali cause della loro rovina:

Chi mette il piè su l’amorosa pania,

cerchi ritrarlo, e non v’inveschi l’ale;

che non è in somma amor, se non insania,

a giudizio de’ savi universale:

e se ben come Orlando ognun non smania,

suo furor mostra a qualch’altro segnale.

E quale è di pazzia segno piú espresso

che, per altri voler, perder se stesso?

In seguito Orlando compie gesta che lo conducono ad una condizione disumana e bestiale, qui si completa l’abbassamento della sua dignità eroica e l’ironia dell’Ariosto tocca le vette più alte: estirpa alberi d’alto fusto, stermina greggi, pastori, contadini con inaudita violenza ed efferatezza, compie poi imprese impossibili come attraversare a nuoto lo stretto di Gibilterra. Rinsavirà solo quando il paladino Astolfo si recherà sulla luna a recuperarne il senno.

A questo punto ci si chiede cosa abbia spinto Ariosto a declassare Orlando e altri paladini nel poema. La risposta si può facilmente arguire dalla critica che egli fa alla concezione dell’amore cortese fortemente idealizzato, che rinverdisce nell’ambito delle corti rinascimentali e si esprime mediante il platonismo. Tutto questo non ha più senso per Ariosto, appartiene ad un’epoca ormai remota, egli non considera più l’amore come fonte di elevazione spirituale bensì come fonte di follia e di abbrutimento, inoltre ritiene i valori della cavalleria impraticabili nella società cortigiana presentandoci perciò i personaggi sotto una luce straniata con il sapiente uso dell’ironia, per renderli distanti e grotteschi agli occhi del lettore moderno. La figura della donna, invece, ne esce vincente: non è più la donna angelo idealizzata, rarefatta e spirituale, ma una donna che sa benissimo ciò che vuole e soprattutto che sceglie chi e quando amare, non è più disposta ad essere amata e lodata a distanza, o peggio un premio da conquistare o da offrire al miglior partito. Un altro chiaro esempio è presente nel I canto in cui Angelica fugge per scampare ai guerrieri che scioccamente la inseguono convinti di farne il loro trofeo, lei non è disposta a divenire la donna oggetto, ma rivendica il suo diritto di scegliere con la fuga, che dà luogo ad esilaranti avventure che declassano molti paladini. Il primo esempio che porterò riguarda il pagano Sacripante che giunge in prossimità di un ruscello, casualmente lo stesso locus amoenus in cui si era rifugiata Angelica per sfuggire all’inseguimento di Rinaldo. Angelica spia il valoroso guerriero mentre piange e si dispera perché è innamorato proprio di lei, il quale teme che qualcun altro sia arrivato prima di lui a coglierne il fiore.

– Pensier

(dicea) che ’l cor m’agghiacci ed ardi,

e causi il

duol che sempre il rode e lima,

che debbo far,

poi ch’io son giunto tardi,

e ch’altri a

corre il frutto è andato prima?

a pena avuto

io n’ho parole e sguardi,

ed altri n’ha

tutta la spoglia opima.

Se non ne

tocca a me frutto né fiore,

perché

affligger per lei mi vuo’ più il core?

L’astuta Angelica escogita un piano per servirsi di Sacripante come guida facendogli credere di essere interessata a lui:

Pur tra quei

boschi il ritrovarsi sola

le fa pensar

di tor costui per guida;

che chi ne

l’acqua sta fin alla gola

ben è ostinato

se mercé non grida.

Se questa

occasione or se l’invola,

non troverà

mai più scorta sì fida;

ch’a lunga

prova conosciuto inante

s’avea quel re

fedel sopra ogni amante.

Così la radiosa e avvenente fanciulla si materializza davanti agli occhi stupefatti dell’uomo che le corre incontro estasiato, e, avendo sentito lei il suo discorso, gli fa credere che il suo fiore non è stato mai colto da nessuno, facendogli un resoconto delle sue peripezie, su cui Ariosto strizza l’occhio al lettore, sugli autoinganni che gli uomini si procurano per colpa dell’amore:

Forse era ver,

ma non però credibile

a chi del

senso suo fosse signore;

ma parve

facilmente a lui possibile,

ch’era perduto

in via più grave errore.

Quel che l’uom

vede, Amor gli fa invisibiIe,

e l’invisibil

fa vedere Amore.

Questo creduto

fu; che ’l miser suole

dar facile

credenza a quel che vuole.

E Sacripante non vuole perdere tempo e subito si prepara al “dolce assalto” da bieco maschilista, senza preoccuparsi delle eventuali ripulse di Angelica.

Corrò la

fresca e matutina rosa,

che, tardando,

stagion perder potria.

So ben ch’a

donna non si può far cosa

che più soave

e più piacevol sia,

ancor che se

ne mostri disdegnosa,

e talor mesta

e flebil se ne stia:

non starò per

repulsa o finto sdegno,

ch’io non

adombri e incarni il mio disegno. –

Ma qualcosa rovina i suoi piani: improvvisamente dal bosco arriva un misterioso cavaliere vestito di bianco che lo sfida a duello e ne viene clamorosamente sconfitto, anzi peggio, il cavallo viene abbattuto e gli cade addosso con tutto il suo peso mentre il cavaliere vincitore si allontana in fretta.

Sospira e geme, non perché l’annoi

che piede o braccio s’abbi rotto o mosso,

ma per vergogna sola, onde a’ dì suoi

né pria né dopo il viso ebbe sì rosso:

e più, ch’oltre il cader, sua donna poi

fu che gli tolse il gran peso d’adosso.

Muto restava, mi cred’io, se quella

non gli rendea la voce e la favella.

Perciò il saraceno, ammutolito per la vergogna, subisce lo scorno della sconfitta, provando l’umiliazione più grande della sua vita, in più è la donna a liberarlo dal cavallo che lo schiaccia. Ma le umiliazioni non sono finite, poco dopo apprende da un messaggero che passa di là che il cavaliere misterioso che l’ha abbattuto era una donna: la fiera e valorosa Bradamante. Quindi l’oltraggio è ancora maggiore e l’eroe è completamente declassato.

Anche De Andrè si diverte a demolire la figura di un personaggio storico del Medioevo in una famosa canzone: Carlo Martello ritorna dalla battaglia di Poiters , scritta con la collaborazione di Paolo Villaggio, amico d’infanzia di De André, nel 1963. Il testo nasce con un intento parodico e dissacratore, ma certamente vicende storiche ed echi letterari sono presenti e ben noti ai due autori che composero testo e musica con spirito goliardico.

In realtà sappiamo che Carlo Martello non era un re, bensì un maggiordomo di palazzo che esercitò un potere regale pur non avendone il titolo, ma il fatto di conferirglielo nella canzone, se da una parte lo rende una figura più imponente, paradossalmente lo mette in ridicolo. Inizialmente il testo si adegua ai topoi rappresentativi del cavaliere cristiano perfetto, immagine consacrata dalla Chanson de geste medievale: l’eroe senza macchia e senza difetti, quasi con un alone di santità, che mette a repentaglio la sua vita e si distingue per la prodezza nelle armi poste al servizio della fede cristiana, alla stregua di un martire. Ecco dunque, sottolineato da una musica trionfale, incedere il nostro sire, con armatura sfolgorante e cimiero dell’elmo (imbrattato del sangue del nemico), pesti e logorati da tante battaglie, forse, ma per questo ancor più degni di essere incoronati d’alloro. Anche il linguaggio usato, fatto di termini tipici del lessico cavalleresco, acuisce l’effetto parodico così come la musica.

Re Carlo

tornava dalla guerra

lo accoglie la sua terra

cingendolo d’allor

al sol della calda primavera

lampeggia l’armatura

del sire vincitor

il sangue

del principe del Moro

arrossano il cimiero

d’identico color

ma più che del corpo le ferite

da Carlo son sentite

le bramosie d’amor

“se

ansia di gloria e sete d’onore

spegne la guerra al vincitore

non ti concede un momento per fare all’amore

chi poi impone alla sposa soave di castità

la cintura ahimè è grave

in battaglia può correre il rischio di perder la chiave”

così si

lamenta il Re cristiano

s’inchina intorno il grano

gli son corona i fior

lo specchio di chiara fontanella

riflette fiero in sella

dei Mori il vincitor

Ma in tutto questo trionfo, qualcosa si insinua prorompente: la bramosia d’amore, un richiamo irresistibile generato dalla vista, in un locus amoenus, di una gentil pulzella che si bagna alla fonte, altro topos letterario di ascendenza classica e stilnovistica, che qui però assume connotati poco spirituali e prettamente carnali. Improvvisamente l’immagine del cavaliere dedito solo alla guerra subisce un’inversione di tendenza e si affaccia prepotentemente l’uomo con i suoi istinti insopprimibili e primordiali e, con quel verso da parodia dantesca, “ma più dell’onor poté il digiuno”, Carlo perde ogni forma di regalità: Inizialmente la ritrosa fanciulla si esprime con un linguaggio delicato e consono alla sua pudicizia, ma quando vede che dietro quell’elmo si celano le fattezze, seppur da caprone, del suo sire, non può tirarsi indietro. Questi connotati fisici poco edificanti di Carlo costituiscono un ulteriore processo di abbassamento della sua regalità. E il re affronta la sua singolar tenzone, poco cavalleresca, con la pulzella in modo assai onorevole, come viene detto nel testo. E mentre si appresta a inforcar gli arcioni, esausto e barcollante dopo l’arduo cimento, si sente arpionare dalla fanciulla, che da essere etereo e delicato, si trasforma in una popolana di malaffare e chiede un’esosa parcella (con una marcata inflessione dialettale) che la distanzia dalla dolce fanciulla dai connotati stilnovistici che si specchiava nella fonte. Ed il finale è esilarante, il re perde ogni dignità e si abbassa totalmente alla condizione più vile con un commento assai prosaico da cui si evince che era pure un abituale frequentatore di postriboli e ne conosceva le tariffe! Se se ne va infine sdegnato e persino il povero cavallo, da glorioso destriero diviene d’un tratto un ciuco e subisce l’umiliazione delle frustate.

Quand’ecco nell’acqua si compone

mirabile visione

il simbolo d’amor

nel folto di lunghe trecce bionde

il seno si confonde

ignudo in pieno sol

“Mai

non fu vista cosa più bella

mai io non colsi siffatta pulzella”

disse Re Carlo scendendo veloce di sella

“De’ cavaliere non v’accostate

già d’altri è gaudio quel che cercate

ad altra più facile fonte la sete calmate”

Sorpreso da

un dire sì deciso

sentendosi deriso

Re Carlo s’arrestò

ma piú dell’onor poté il digiuno

fremente l’elmo bruno

il sire si levò

codesta era

l’arma sua segreta

da Carlo spesso usata

in gran difficoltà

alla donna apparve un gran nasone

e un volto da caprone

ma era sua maestà

“Se voi

non foste il mio sovrano”

Carlo si sfila il pesante spadone

“non celerei il disio di fuggirvi lontano,

ma poiché siete il mio signore”

Carlo si toglie l’intero gabbione

“debbo concedermi spoglia ad ogni pudore”

Cavaliere egli era assai valente

ed anche in quel frangente

d’onor si ricoprì

e giunto alla fin della tenzone

incerto sull’arcione

tentò di risalir

veloce lo arpiona la pulzella

repente la parcella

presenta al suo signor

“Beh proprio perché voi siete il sire

fan cinquemila lire

è un prezzo di favor”

“E’ mai

possibile o porco di un cane

che le avventure in codesto reame

debban risolversi tutte con grandi puttane,

anche sul prezzo c’è poi da ridire

ben mi ricordo che pria di partire

v’eran tariffe inferiori alle tremila lire”

Ciò detto

agì da gran cialtrone

con balzo da leone

in sella si lanciò

frustando il cavallo come un ciuco

fra i glicini e il sambuco

il Re si dileguò

Re Carlo tornava dalla guerra

lo accoglie la sua terra

cingendolo d’allor

al sol della calda primavera

lampeggia l’armatura

del sire vincitor.

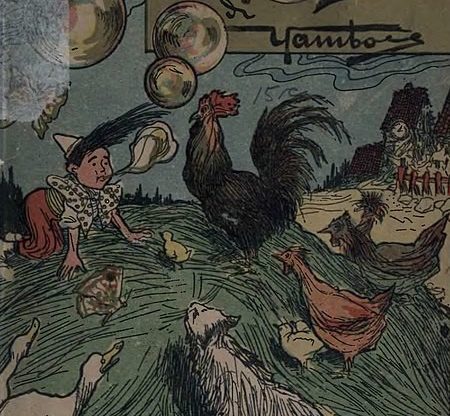

In copertina un ritratto di Ludovico Ariosto