Ombra, corpi e figure

Di Gianrico Gualtieri

Tra le schiere innumerevoli di figure dipinte da innumerevoli pittori ve ne

sono alcune che vorremmo, per una volta, non mettere in luce o far uscire

dall’ombra, ma lasciarvele. Già, perchè si tratta proprio delle figure

dipinte nate dall’ombra e per l’ombra. Qui la loro situazione pretesamente

accidentale all’interno dell’economia del dipinto non deve ingannare. Si

potrebbe infatti pensare che – dal momento che la logica del dipinto si

costituisce in analogia a quella della realtà – una figura che in un dato

istante è nell’ombra potrebbe ipoteticamente, in quello successivo,

ritrovarsi in piena luce. Ma il dipinto intende cogliere la realtà – per

così dire – sub specie aeternitatis, deve quindi escludere la mutevolezza di

posture, situazioni, circostanze, o quantomeno deve riassumerla in quella

con-figurazione data, presentando non un movimento ma movimento, un suo aspetto paradigmatico, esemplare.

È nota la contrapposizione tra la pittura simbolica o photographia, nella

quale l’esaltazione simbolica “veste” ogni cosa di luce e la pittura d’ombra

o skiagraphia, scenografia allestita, costruita soprattutto per mezzo delle

ombre. La luce si rivela e rivela i corpi solo grazie all’ombra che la

delimita, la attenua, infine la insidia costantemente.

Già, i corpi. Tecnicamente parlando e con riferimento alla skiagrafia – la

pittura che potremmo definire “naturalistica” e alla quale siamo più

abituati – dipingere un corpo significa sempre partire da un suo “doppio”,

un velo di colore scuro trasparente, che ne delimita i contorni e ne fissa,

al contempo, il primo abbozzo di consistenza e di volume. Di che evocare

antichi miti sull’origine della pittura come “ombra” e “traccia”, come

quello narrato da Plinio nella sua Naturalis Historia secondo il quale una

ragazza di Corinto, «presa d’amore per un giovane, e dovendo questi partire, alla luce di una lanterna fissò con delle linee il contorno dell’ombra del viso di lui sulla parete».

Gli elementi ci sono tutti: l’eros, il pathos, la raffigurazione che si fa

“ombra”, labile sostituto della presenza della figura a se stessa.

Così l’ombra dà corpo alle bagnanti nude, alle servette nella scena

infinitamente ripetuta e variata di Giuditta e Oloferne, ad Oloferne (o alla

sua variante: Golia) decapitato e sanguinante, delinea le fattezze della sua

testa stravolta dagli ultimi istanti di agonia. Tratteggia quelle figure

comprimarie il cui esser viste consiste nello sporgersi ad intravedere,

dall’ombra in cui si trovano, il miracolo, l’avvenimento storico, la scena

di turno.

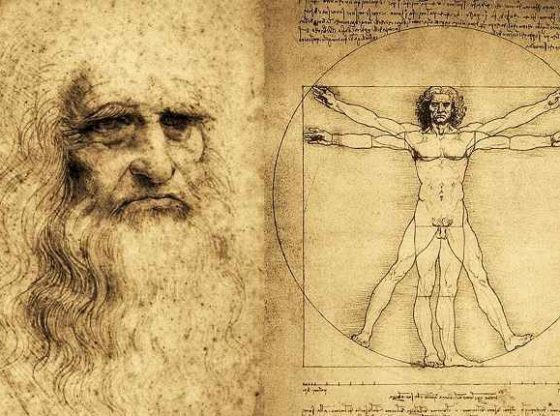

L’ombra profonda, come notava Leonardo nel suo Trattato della Pittura,

accomuna tutte le cose, confonde cose che in piena luce rivelerebbero le

loro differenze. Eppure ci si potrebbe chiedere se proprio il cogliere ogni

cosa, ogni corpo sul nascere di quelle differenze, cioè “coglierla” ad un

certo grado di ombra, non consenta di coglierne l’essenza nelle condizioni

ottimali, in una sorta di embriologia percettiva.

I corpi delle figure in ombra sono tutti fatti degli stessi barbagli

soffocati, degli stessi guizzi argentini, delle stesse profondità

bituminose. In essi si riassume stenograficamente tutta la capacità

evocativa della pittura di un artista, e al tempo stesso si mostra il suo

talento di colorista. Sì, proprio così, di colorista, perchè i colori più

difficili da trovare e utilizzare non sono le lacche sgargianti, non sono né

i toni molto chiari del cadmio né quelli molto scuri del verde o del

cobalto, ma sono i cosiddetti grigi ottici, colori indefinibili tra il bruno

e il grigio, colori/non-colori che danno la parvenza, lo spunto, che fanno

immaginare il colore, lo rendono presente senza che esso lo sia

effettivamente. Quei colori che fanno della pittura stessa un’ombra e che

trasformano le figure nell’ombra in figure dell’ombra.