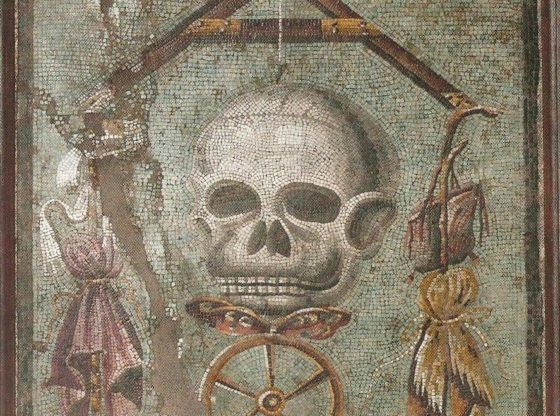

Su un Memento Mori di Philippe de Champaigne

Richiamati allo spazio della vanità, davanti, di fronte ad esso.

Una intavolatura, ad litteram, la disposizione simmetrico-gerarchica di tre

note, di tre momenti articolati nello spazio, di tre modi di darsi del

tempo.

Vanitas, Caput mortuum e Memento mori.

Al centro il resto come cosa più importante, chiave di volta dell’architettura del dipinto. Reperto al cui fascino morboso contribuisce una patina di avorio ingiallito, un sapore di dignitosa vetustà. Caput mortuum: ipseità come carattere di residualità processuale, ipseità come termine ultimo e minimo, al di là del quale la polvere ritorna alla polvere e tutto si disperde in un pulviscolo ciecamente atomico. Tempo del restare e permanere, tempo fuori della differenza che svela l’identico a se stesso, quando esso non è più o non è ancora.

La fiala di vetro che contiene il tulipano. Serici petali che simboleggiano

l’effimero, l’annientamento. Una fragilità che contiene un’altra fragilità.

Vita hominum flos est. E nella fiala un tocco di quel bianco che è sintesi

di tutti i colori, di tutte le cose. Un tocco che è il riflesso del mondo.

Tempo della vanitas e dell’impermanenza.

Fuori c’è il fiore, dentro la misura. Tempo che viene continuamente

sottratto, che la misura può registrare ma non trattenere. Tempo che siamo,

l’acqua che viene rubata, che scorre è la nostra vita. Quella misura è

memoria del nostro trascorrere. Ed è la coscienza che solo l’eternizzarsi

della memoria è capace di vincere la morte. Lasciare intatta la misura e far

scomparire il tempo. Memento mori.

Il basamento di pietra si sbreccia e si flette, declina in giochi d’ombre. È

attraverso la solidità di quel piano cui si appoggiano ombre ed oggetti che

prorompe e si manifesta lo spazio fatto di tenebra e vuoto che informa tutta

la rappresentazione e costituisce, più che l’oggetto, il vero soggetto del

dipinto.