Di Geraldine Meyer

Perché parlare di Carlo Sgorlon? E perché farlo partendo da un libro come La conchiglia di Anataj? Per provare a rispondere alla prima domanda può essere utile, anche nella carica polemica e amara che porta con sé, riproporre quanto scritto dallo stesso Sgorlon un decennio fa in un articolo dall’emblematico titolo Ecco chi ha coperto di silenzio tutta la mia opera letteraria. In quelle righe emerge tutta la consapevolezza di essere stato messo, se non a margine, sicuramente in regione remota e defilata rispetto alle sue stesse aspettative e al panorama letterario. Scriveva Sgorlon: “Durante decenni di attività letteraria mi sono meravigliato un po’, e anche rattristato, che proprio quelli, che io ritenevo essere i miei pregi maggiori, umani e letterari, contribuissero invece a crearmi attorno un alone di solitudine e silenzio. È evidente che si tratta anche di conseguenze del mio carattere e di situazioni biografiche. Ma ha contribuito grandemente pure il fatto che la cultura italiana è egemonizzata, in modi piuttosto evidenti da intellettuali legati a ideologie progressiste. Perciò essa sente la mia estraneità allo storicismo e umanesimo socialisteggianti, il mio anticonformismo, la mia vena sacrale, la mia tendenza alla metafisica, l’avversione a ogni atteggiamento partigiano, alle avanguardie, alle sedicenti rivoluzioni come difetti. […] Non amo le polemiche, le discussioni, le guerre eterne di ogni tipo, che sembrano oggi caratterizzare tutti i rapporti umani in ogni angolo del mondo. […] Molti intellettuali di estrema sinistra ritengono che non esista una cultura alternativa alla loro. Se ne scorgono i sintomi, ritengono che sia una cultura da sciamani.”

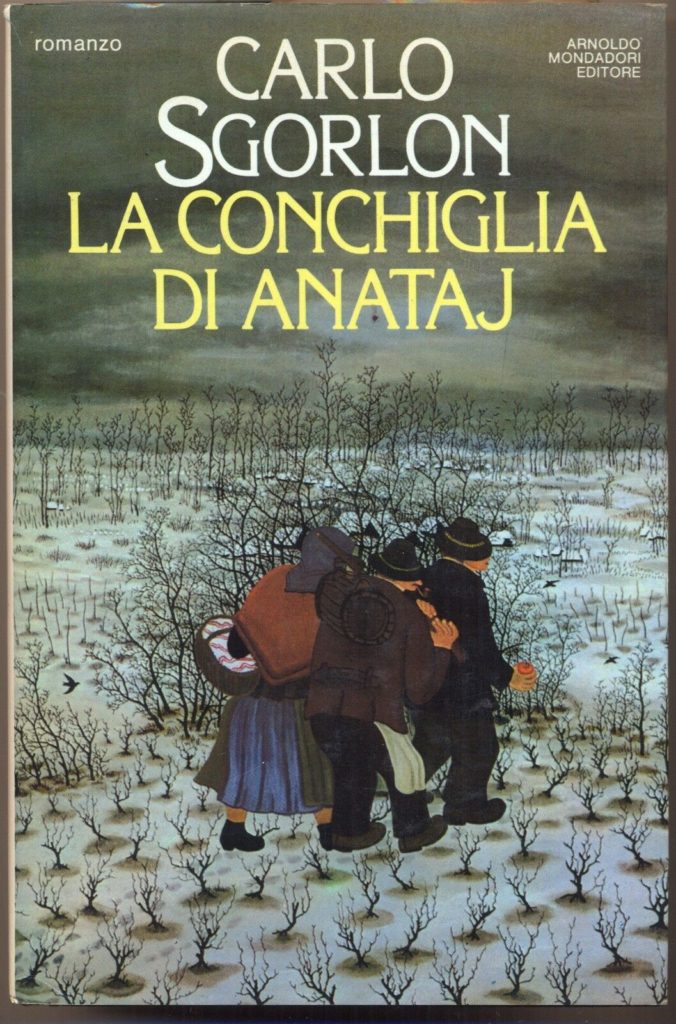

E se questi brani possono contribuire a comprendere una percezione personale ma, anche, una situazione oggettiva, la scelta di un libro come La conchiglia di Anataj si spiega proprio con il fatto che, questa opera, rappresenta, condensati e esasperati al contempo, esattamente quei pregi (o quantomeno la cifra) di cui parlava Sgorlon stesso. In questo testo vi è tutta intera la letteratura dello scrittore friulano a partire da quella svolta rappresentata da La luna color ametista, in cui lo Sgorlon approda nei territori del romanzo corale. Perché questo è, prima di tutto, La conchiglia di Anataj. In una Siberia prerivoluzionaria, in cui un gruppo di emigrati friulani rappresentano quasi con tratti da leggenda tutta la durezza dell’emigrazione, si sta costruendo la ferrovia transiberiana. Attorno a loro paesaggi sconfinati, freddo e tormente di neve, cantieri, attese e delusioni e la voce narrante di Valeriano, uomo reduce da un periodo di ricovero nell’ospedale di Ekaterinburg per quella che, con pesante levità, viene raccontata come una forma di malattia mentale.

Non a caso, forse, la voce narrante è proprio quella di un uomo portatore di un risveglio che pur conserva elementi di perenne e irriducibile estraneità. Valeriano e i suoi amici, in quello che davvero è a tutti gli effetti un “romanzo russo”, vivono lontani, da esuli perenni, da sé stessi e dalla loro terra. Divenendo così quasi portatori dello sguardo tal forest che si posa su cose e persone facendosi, proprio per questo, testimoni e narratori. Testimoni di cosa? Testimoni di un’opera che assume le sembianze di ciò che sfugge sempre, della distanza dello Zar dal popolo, dell’essere parte di un disegno più grande di cui è sempre difficile vedere il segno ma di cui è dato, quando è dato, scorgere solo le tracce più vicine. Spesso illusioni anche quelle, una specie di bugia che tiene in vita un sogno.

Nelle pagine de La conchiglia di Anataj vi sono tutti gli elementi di quella che possiamo chiamare l’etica di Sgorlon, il suo rapporto con la natura, la sacralità e l’epica. La natura, qui, è narrata, osservata e vissuta in tutta la sua potenza, finanche la sua durezza, ma sempre come qualcosa che ricorda all’uomo di essere parte della stessa vita, dello stesso cosmo. Cosmo inteso come etica e come epica. Una natura che ridimensiona la superba visione che l’uomo ha di sé stesso come centro di tutto. La ferrovia, non a caso, ha in queste pagine la doppia natura di opera di progresso ma anche di elemento di distruzione e di cesura, non per nulla non accolta con favore dagli anziani del villaggio e da quegli uomini e donne impregnati di leggenda.

Ed ecco, forte, anche l’elemento di sacralità, di cui queste pagine sono pregne. Non solo sacralità dei luoghi ma, anche sacralità di valori condivisi, di quell’essere comunità che si crea attorno all’Essere stesso, inteso come religioso e cioè che si tiene. Ciascun personaggio del libro, pur diverso per storia, passato, indole e cultura, è legato a tutto e a tutti proprio dalla infinità e indissolubile complessità e mistero. Ed è proprio da qui che arriva l’epica, la consapevolezza che l’individualismo, figlio di una modernità esasperata, conduca solo ad una frammentazione che è contraria proprio alla religiosità di cui parlavamo prima.

Personaggi immortali quelli di La conchiglia di Anataj, così quasi profetici di ciò che sarebbe poi accaduto con la ricerca ossessiva di un progresso come valore assoluto, come annullamento filosofico e, in definitiva, alla distruzione dell’uomo stesso.