La Mancha (22-28 agosto 2019)

- 22 agosto.

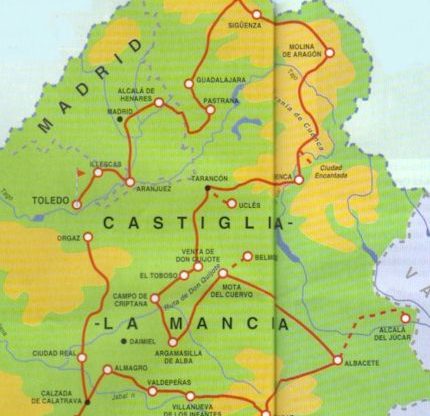

Manzanares, Spagna. Siamo nel cuore della regione de La Mancha, in provincia di Ciudad Real. Ogni volta che viaggiamo scegliamo sempre alberghi della catena Parador. Sono edifici antichi o vecchi, rimodernati e adattati alle esigenze del turista old fashioned, cioè poco nevrotico. Basti dire che, invece della card magnetica, ti danno le chiavi normali, in ferro, per accedere alle camere. Il Parador di Manzanares è una residenza di campagna del primo Novecento, circondata da una natura brulla e viti basse che sembrano accartocciarsi al sole. Assurdamente penso che, tra le poche spighe risparmiate dalla mietitrebbia e abbrustolite dalla ristoppia, una spigolatrice potrebbe trovare al massimo dei batuffoli di pop-corn. I mulini li abbiamo visti solo dal treno. Le pale, ferme. Le case del paese, bianche di calce, accecano. La zona, trasformata artificialmente nel tardo-franchismo in polo di sviluppo industriale, non si è scrollata di dosso il carattere agreste, essenziale e lento. Ma che intuisco capace, al sole, di scatti animaleschi e violenti, in questa luce che è come una lama di coltello nel pane della terra.

- 23 agosto.

Ieri abbiamo trascorso tutta la giornata in piscina, dove vengono, in picchiata, ad abbeverarsi dei rondoni, dopo una serie di ghirigori nervosi e intricati. Poi, in planate più lente, decifrabili e rettilinee, dei piccioni che non sono come quelli di Madrid; hanno un’aria più sana e pienotta, e anche il loro colore cambia, virando dal grigiastro con sfumature violacee degli omologhi metropolitani verso un marrone terroso e quasi sanguigno, picchiettato di bianco avorio. Sono piccioni che stanno ai piccioni di città come i topolini di campagna stanno ai topi di fogna. Io li mangerei, dei piccioni così. Si ascoltava anche il canto di un cuculo; un esemplare probabilmente ubiquo perché ci ha accompagnato per tutta la passeggiata che, prima del tramonto, io e mia moglie abbiamo fatto per andare a visitare il paese. La prima cosa che si vede, uscendo dal Parador, è un’orrenda zona residenziale tempestata di villette a schiera, alcune delle quali aspirano a un improbabile neo-liberty o imitano uno stile da casetta di Hansel e Gretel, senza farsi mancare gli gnomi da giardino o i leoni sulle colonne del cancello a telecomando. Parallelo a questo misfatto urbanistico, si snoda il greto ghiaioso di un fiume (l’Azuer, mi dicono, affluente del Guadiana), nel quale crescono solo erbacce robustissime. Ma poi, inaspettatamente, ti stordisce il profumo della lavanda. Prima di arrivare in centro, ci si imbatte in dei capannoni agricoli trasformati in discoteche, un po’ surreali e inquietanti. Sembrano grandi bunker antiatomici. Mia moglie dice che Manzanares è un comune in cui la viticoltura e l’orticoltura hanno portato benessere. Come scrivevo ieri, la zona era stata concepita dal franchismo come polo de desarrollo, cioè di sviluppo industriale. Però si vede che, come le erbacce e i ciottoli l’hanno avuta vinta sull’acqua del fiume, i lavori agricoli hanno piegato e disseccato le aspirazioni industriali, testimoniate oggi da qualche isolata officina meccanica o da enormi ateliers e ciminiere abbandonati e color mattone, in stile manchesteriano, ma con due secoli di ritardo. Il paese, voltate le spalle alle vette manifatturiere, è un grumo di case bianche e ricorda certi borghi del sub-appennino daunio. Con la differenza che il mare si intuisce lontanissimo o addirittura inesistente, da qui. Le abitazioni si confondono con le botteghe. Siamo passati accanto a una porta con le tendine a strisce di corda intrecciata con perline di plastica e che non vedevo da almeno trent’anni. Mia moglie credeva fosse una casa come le altre, ma io ho fiutato una mescita modestissima e mi sono affacciato per dare un’occhiata all’interno. Ho visto, sulla sinistra, solo un bancone di zinco e dei vecchi seduti e vestiti come se fosse inverno o lutto, di panno nerastro, grezzo. Mi sarei pure fermato a bere un vino rosso, ma mia moglie era un po’ impaurita e mi ha tirato via per un braccio. Due secondi dopo è sbucato sulla strada un uomo che doveva essere l’oste e che ci ha chiesto, urlando, se ci servisse qualcosa. Sembrava un bracciante agricolo degli anni Trenta, con una barba degna, per tenacia inestirpabile, della zizzania del greto del fiume. Un bozzetto per una cronaca di Gutiérrez Solana o un Pascual Duarte di Camilo José Cela che dice “Yo, señor, no soy malo”. O un homo garganicus, che ne so. Dietro di lui, i vecchi -piccoli, lenti e tenebrosi- che stavano bevendo dentro e nei quali ho riconosciuto dei profili territorialmente familiari, come per un fatto di sangue.

- 24 agosto.

Ieri mattina, visita completa del paese. Non che ci fosse

molto da vedere. I due principali monumenti di Manzanares sono la chiesa

parrocchiale e il castello. La prima, dedicata a Nuestra Señora de la Asunción,

si iniziò a costruire alla fine del Quattrocento e conserva, di intatto, solo

una bella facciata rinascimentale, con delle sculture che rappresentano il

Giudizio Finale e l’assunzione al cielo della Vergine, sostenuta e sospinta

dagli angeli. L’interno è stato completamente

rifatto di recente, giacché fu bruciato nel 1936, all’inizio della guerra

civile. La costruzione del castello risale alla prima metà del tredicesimo

secolo e, attorno al cantiere, nacque e crebbe il borgo. Originariamente

adibito a sede dell’Ordine cavalleresco di Calatrava, il castello emana un po’

di vita, oggi, solo grazie a un bel ristorante che hanno ricavato all’interno

delle sue mura. Molto più interessante è l’architettura etnologica, umana. Ieri

c’era il mercatino all’aperto. Le bancarelle erano povere e vendevano quasi

tutte calzature, che a loro volta erano quasi tutte calzature per anziani.

Porto via con me l’immagine di una vecchia scalza e con un piede sinistro

deforme, diabolico, con le dita praticamente a zoccolo, compresse da un alluce

valgo la cui pressione creava, sotto di sé, una protuberanza ossea, appuntita e

minacciosa come il rostrum di una trireme romana da guerra. Il venditore

brandiva un forbicione per tagliare la parte anteriore di una alpargata

(erroneamente chiamata espadrilla, in Italia) con piattaforma di sughero,

onde dar libero sfogo allo zoccolo e al pungiglione esterno della cliente. Una

customizzazione molto richiesta, a giudicare dalla fila di signore che

attendevano pazientemente e sotto un sole cocente la prova della scarpa

ritagliabile, come tante matrigne di Cenerentola. Il corso dello struscio è

come quello di tutti i paesoni e paesini del sud dell’Europa. Negozi che

vendono articoli di moda fuori tempo massimo, un discopub Macondo e gli

immancabili kebabbari. Eravamo gli unici turisti, immersi in una vita lenta e

consuetudinaria. In qualche viuzza laterale, le anziane ci salutavano con dei

cenni del capo minimi. Mia moglie si è fermata davanti alla porta di una casa.

Si vedeva, da fuori, un patio bellissimo, pieno di fiori. Al complimento di mia

moglie, la padrona di quella meraviglia ha risposto solo, secca: “È un

patio in stile toledano…”. Mia moglie si aspettava un invito a entrare, ma

non ha voluto confessarlo.

Il resto della giornata, in piscina a nuotare,

poltrire e a goderci i girotondi infranti degli uccelli, fino a sera.

Appunti al volo e in diretta, la sera del 24 agosto. Il Parador è un’oasi di garbo e raffinatezza urbani nella desolazione dell’agro di Manzanares, per cui vive di spalle rispetto al paese. Del posto sono di sicuro i camerieri, ma, altrettanto di sicuro, gli fanno firmare una clausola di riservatezza affinché non favoleggino con conoscenti e parenti delle meraviglie e delle mollizie perbenistiche del resort. Io, adesso, prima di cena e dopo aver attraversato uno stradone bollente, sono in un bar de carretera (per camionisti) a vedere il secondo tempo del Real Madrid-Valladolid. Occupo un tavolino defilato. In piedi, al bancone, ci sono tre colombiane del vicino puticlub Los Galanes. Sono scortate da un pappone in là con gli anni e artritico, quasi imbalsamato dalla brillantina e dalla tintura ramata per i capelli. Il quartetto è osservato di sottecchi da un uomo della mia età, appollaiato su uno sgabello. È un altro cliente del Parador. Calvo, anodino. Non ricambio il suo sorriso che cerca disperatamente una mia complicità, ma tifo per lui e spero che faccia matching carnale con una qualunque delle ragazze de Los Galanes, venute a prendere il caffè prima della notte che le terrà sveglie. I camerieri sono due e sembrano ergastolani o reduci della Legione Straniera. Hanno voci roche e modi spicci. Uno è enorme, sgraziato nei movimenti e dallo sguardo spento, ottuso. Assomiglia molto a Primo Carnera. L’altro è smilzo, prensile, raggrinzito e malizioso. Il vino rosso che ho chiesto è ghiacciato, ma non mi sembra il caso di accampare polemiche da sommelier improvvisato. E poi, ad accompagnare questa granita di uva del vitigno Tempranillo manchego, il cameriere mingherlino mi ha portato un piatto enorme di olive verdi in salamoia. Le bellezze de Los Galanes sculettano e squittiscono a ogni finta di James Rodríguez, loro compatriota. Per il momento, reti inviolate. Si sta bene, qui, da impostori, da infiltrati.

- 25 agosto

Di ieri posso dire poco. Tutte le impressioni e le

emozioni si sono condensate nell’oretta abbondante trascorsa nel bar dei

camionisti. Nella cronaca in diretta, avevo lasciato la partita sullo zero a

zero. All’inizio del secondo tempo, mentre le colombiane e il loro attempato protettore

andavano via, sono entrati due ventenni che sembravano gemelli. Erano bassi e

magrissimi, il volto tutto occhi scuri. Il taglio dei capelli imitava quello

dei calciatori, con le righe scolpite, rette e profonde come fossati tra campi di pianura, tra un appezzamento di capigliatura e

l’altro, alla Cristiano Ronaldo. Un taglio eseguito da un agrimensore, ho

pensato. Il bar è una dépendance del bistellato hotel Manzanares, nei

cui saloni si festeggiava un matrimonio locale e del quale ci giungeva un’eco brigittebbardobbardò.

I ragazzi erano fuggiti dalla torta nuziale per venire a guardare il secondo

tempo della partita, da tifosi del Real Madrid. Erano vestiti con

quell’eleganza striminzita e insufficiente delle classi popolari rurali.

Un’eleganza inamidata e sempre a un nonnulla da uno strappo di tela o di

tomaia. Non fosse stato per le pettinature alla moda tamarro-glam, uno

li avrebbe presi per dei personaggi di Novecento, de L’albero degli

zoccoli o di Fontamara, nell’atemporalità apolide dei volti, della

lentezza ponderata e timida dei gesti. Non erano abituati a portare un abito e

una cravatta, e si notava. Non avevano le mani dello zappatore, ma la campagna

se la portavano dentro e fuori. Quando ha segnato il Real Madrid, hanno

iniziato a muggire e a festeggiare con il cameriere sosia di Primo Carnera. Poi

sono arrivate delle donne, anch’esse provenienti dal matrimonio e piene di

fiocchi, laccetti, paillettes e cappellini vari, a comporre delle

toilette arcimboldesche, degne dell’ippodromo di Ascot durante la giornata di

porte aperte. Le signore erano agitate e sospettose perché erano venute a

cercare i mariti, spariti e forse risucchiati dal puticlub Los Galanes.

Sicuramente i mariti avevano detto alle mogli che andavano a vedere la partita

al bar. Ho pagato il mio vino e sono andato via, inseguito dalla risata

gutturale e burlona del Primo Carnera de la Mancha, un minuto prima che il

Valladolid segnasse il gol del pareggio. Ho evitato, in tal modo, una rissa

suicida o un linciaggio popolare. Perché io, da abbonato decennale e tribunesco

laterale dell’Atlético de Madrid quale mi pregio di essere, avrei esultato,

signori. A cena, con la moglie e i figli, mi sono tenuto sul vago, ma loro

hanno notato che ero ancora scosso. “Le avventure di papà…”, ha

riassunto il figlio piccolo, al quale non sfugge nulla.

- 26 agosto.

Ieri, domenica, siamo partiti da Manzanares per Almagro

con il treno delle quattordici. Non so se il tassista cinquantenne che ci ha

portato in stazione fosse lo scemo del villaggio, ma è possibile. Musica da

discoteca a tutto volume e niente cinture di sicurezza, nel suo taxi. “La

Guardia Civil de Tráfico mi conosce e non mi ferma mai…”, è stata la sua

unica spiegazione. La faccia, rotonda, era quella di un brav’uomo, cioè proprio

quella delle persone a cui succedono le tragedie. Era la seconda volta che

veniva a prenderci per portarci in stazione. La prima, per errore, era stata

sabato mattina, e gli addetti alla reception del Parador lo avevano

rimandato in paese. Lui, però, l’aveva presa sportivamente perché è abituato a

questi equivoci, a un rapporto sballato con il tempo e la memoria. Ci ha

raccontato di essere andato la settimana scorsa a prendere una ragazza che

aveva partecipato a un matrimonio serale e al successivo ballo, durato fino

all’alba, in un paese vicino. Dopo averla riportata a casa sana e salva alle

cinque del mattino ed essersi coricato, il nostro uomo si era risvegliato alle

sei, allarmatissimo, e si era rimesso in taxi, convinto di non aver effettuato

il servizio. Aveva provato a rintracciare la cliente, che aveva il telefono

spento, e solo a metà strada, grazie a un flash provvidenziale, si era

ricordato di tutto e aveva fatto dietrofront. Non proprio una storia

tranquillizzante per una famiglia come la nostra, che voleva solo arrivare

incolume in stazione. Comunque, che questa sia terra di abbagli è in parte

spiegabile. La luce la fa da padrona e stordisce, nel deserto dei campi.

Rarissimi, infatti, sono le case o le masserie, nel tragitto ferroviario fino

ad Almagro, che dista una trentina di chilometri da Manzanares. È il graffio,

storico, del latifondo, che ancora oggi si nota. Quattrocento anni fa, sotto

questo sole e questa luce, chiunque avrebbe smarrito la strada e il senno.

Oggi, poi, ad accrescere la sensazione di miraggi, ci sono gli onnipresenti

pannelli solari. Don Chisciotte li avrebbe distrutti, prendendoli per specchi

di qualche incantatore. Io mi accontento di domandarmi a cosa servano, in mezzo

a questo nulla coltivato estensivamente, e non trovo risposta.

Se alla stazione di Manzanares non c’era nemmeno un capostazione, quella di

Almagro era direttamente chiusa. All’uscita c’era un camioncino in cui erano

rinchiusi dei cavalli e sulla cui fiancata c’era scritto “Un italiano in

giro per il mondo”. L’italiano girovago era uno zingaro. Quando

-stupidamente, lo ammetto-gli ho chiesto se sapesse come saremmo potuti

arrivare al Parador, ci ha detto, coerentemente e in una cristallina cantilena

veneta, che in paese c’era una fiera equina, forse suggerendoci di noleggiare

un paio o tre dei suoi cavalli, anche perché di taxi in giro non se ne

vedevano. Abbiamo telefonato al Parador e, dopo una buona mezz’ora trascorsa al

sole, hanno mandato a riscattarci l’operaio della gru comunale, con gru e

passerella inclinabile legati al furgone, manco fossimo stati cavalli

parcheggiati male. Sembrava un film di Berlanga o di José Luis Cuerda.

Superate tutte queste allucinazioni vere, ci siamo goduti il Parador di

Almagro, che è stato ricavato da un convento francescano del Seicento.

L’edificio è splendido, con il pavimento in cotto e in pietra. La piscina, al

centro del chiostro, era anticamente l’impluvium al quale i frati

attingevano per irrigare l’orto.

La cena l’hanno servita (i camerieri, non i frati) in un piccolo patio interno,

anche se si era all’improvviso levato un ventaccio che faceva volare tovaglie,

tovaglioli, posate e bicchieri. I figli sbuffavano, mia moglie sussurrava:

“Quanto mi piace questo primo fresco dell’estate…”. Io, però, ero

preoccupato. I nomi dei venti non li conosco, ma riconosco questo vento, di

pianura. Un vento che non trova ostacoli naturali e che fa impazzire le persone

entrandogli nel cervello, attraverso qualunque fenditura della ragione. Lo

conosco perché è il vento di Foggia. Lo stesso del Tavoliere de La Mancha.

- 27 agosto

Secondo mia moglie -ed è vero- molti degli attuali comici

spagnoli sono di questa regione, della Castilla-La Mancha. La cosa non mi

meraviglia. Noto, qui, l’esistenza di un senso dell’umore diffuso, stralunato e

bertoldesco, fatto di una falsa innocenza che si scioglie in burla acidula.

Come sempre, anche ieri ero in piedi sin dalle sei, e il buffet della colazione

apriva alle sette e trenta. Conosco, ormai, gli orari di quasi tutti Paradores

della Spagna. Più si va verso Sud, più tardi aprono il buffet mattutino. Il

cameriere mi ha dato il benvenuto con un “Ha vinto! È il primo! La stavamo

aspettando!” Siccome non c’erano altri clienti da servire, abbiamo

chiacchierato un po’. È un trentenne di Tomelloso, un paese della provincia.

Laureato in Storia Moderna e Contemporanea, fa i concorsi per l’insegnamento e

ottiene qualche supplenza invernale. In estate lavora qui, al Parador. Sposato,

una figlia. Odia la gente di Almagro. Forse esagerava il campanilismo per

stupirmi e strapparmi un’altra risata dopo quella dell’accoglienza, però ha

detto una cosa che condivido, un controsenso che ho riscontrato: il paese, che

da venerdì scorso e fino alla metà della settimana in corso festeggerà il

patrono, San Bartolomeo, si è ripiegato su sé stesso in queste giornate di feria,

ignorando i forestieri e i turisti, che pure hanno consentito al borgo di

arricchirsi negli ultimi anni. È tutto chiuso, chiesa di San Bartolomeo e

stazione ferroviaria comprese. Noi, che volevamo prenotare i posti a sedere per

il treno del ritorno, ci siamo sentiti consigliare dalla receptionist

del Parador: “Ma che volete prenotare? Salite sul treno e parlate con il

controllore! Qui si fa così!”. È pur vero che questo ci restituisce a

un’era più umana, ma noi siamo precisini quando viaggiamo, per cui abbiamo

risolto online la faccenda. L’ha risolta mia moglie, per dirla tutta,

ché io la penso come gli abitanti di Almagro, senza avere il loro coraggio

pre-informatico. Chiusi anche i negozi, i bar e il Museo del Teatro, che

avremmo voluto visitare, dato che Almagro è famosa per un festival de la Comedia

del Siglo de Oro che ha luogo all’inizio dell’estate. Probabilmente,

per gli indigeni è quello l’appuntamento più importante con il resto

dell’umanità, dopodiché voltano le spalle al mondo, vanno in vacanza sulla

costa valenziana o, se restano in paese, chiudono qualunque attività. “Si

tappano in casa, ‘sti buzzurri! Manco fossero i cardinali in conclave per

eleggere un Papa! Ieri, in piazza, c’era più gente del mio paese che del

posto!”, sghignazzava il mio “valletto personale” di Tomelloso,

mentre poggiava sul tavolo il caffè ristretto che gli avevo chiesto.

A essere sinceri, anche noi abbiamo visto pochissima gente in giro, sia di

mattina sia di pomeriggio. Dopo la colazione, che mia moglie ha consumato con

comodo, alle dieci, siamo usciti per un giretto. Le case sono bianche e basse

come quelle di Manzanares, ma il tono è più elevato e monumentale, e si vedono

anche dei palazzi blasonati, quasi tutti del Seicento. L’atmosfera generale, in

piccolo, ricorda un po’ Cordova e il suo centro storico. Forse questo si deve

anche al fatto che l’Andalusia è vicina. O a qualche uomo a cavallo, che ogni

tanto passa, preceduto dall’eco di uno scalpiccio su una strada deserta e

agghindato con un cappello nero a falde larghe. In giro c’erano soltanto questi

caballeros, le imponenti torte di merda che seminano i loro destrieri

sui lastroni delle vie e, silenzioso e assorto, un gruppetto di persone in coda

davanti a una ricevitoria per giocare la schedina della Lotería Primitiva, che

sarebbe il Superenalotto spagnolo. Mi sono messo in fila anch’io e, un istante

dopo, ho visto sfrecciarmi davanti una specie di bambino imbolsito di colpo, un

incrocio tra Alvaro Vitali ed Elvis Presley versione 1977, nella persona di un

ottantenne in camicia di seta rossa e con in capo un parrucchino corvino. Dalla

tasca posteriore del suo jeans faceva capolino un pettine di avorio. Un altro

signore che era in coda mi ha detto, in uno splendido nonsense:

“Lui lo lasciamo passare perché ha sempre fretta. Non per nulla è il

fotografo del paese!” In una seconda uscita, ma senza fretta, ho fatto

anch’io il fotografo perché mi ha colpito l’immagine della Plaza Mayor,

rettangolare e porticata, alle 18 e 30: era completamente deserta. Tornato al

Parador, ne ho parlato con il cameriere di Tomelloso, che stava andando via. Ha

scosso la testa e mi ha edotto, riconoscendo di essere stato tendenzioso e

impreciso, quando avevamo parlato nella sala delle colazioni. Non è che la

gente, qui, se ne stia tutto il giorno tra le mura domestiche. In realtà, i

paesani di qualunque età, sesso e condizione sociale mettono il muso fuori

dall’uscio di casa solo per ubriacarsi. La piazza pomeridiana, quindi, era

vuota a causa del momento di transizione etilica tra gli aperitivi di

mezzogiorno e l’andantino alcolico preserale.

Mi piacerebbe, stasera, vederci più chiaro e fare un giretto in piazza con il

mio nuovo amico di Tomelloso, se non è di turno per le cene. Non so nemmeno

come si chiami, ma sento che siamo anime gemelle e straniere.

- 28 agosto

Oggi pomeriggio torneremo a Madrid. Può darsi che

ripartiremo il 30 o il 31 per un altro Parador, per un’altra regione, per

un’altra città. Zamora, forse.

Il cameriere di Tomelloso aveva ragione. Si chiama Gonzalo. Posso dirne il

nome, senza trincerarlo dietro l’iniziale come sono solito fare nei miei diari

per ragioni di privacy, perché è difficile che tu, lettore e mon

semblant, capiterai da queste parti. Ma, se così fosse, chiedi pure di

Gonzalo, al Parador de Almagro, e vedrai che non ho mentito. Aveva ragione

Gonzalo, dicevo. Almagro è un paese alcoolicamente vivo in cui la gente,

durante le feste, esce solo per l’aperitivo, che si prolunga fino alle sedici,

e al calar del sole, per riprendere a bere. Fra queste due fasi, sieste

confuse, al fresco dei patios interni delle casupole bianche.

Sono uscito dal Parador alle tredici e trenta, in avanscoperta, per cercare un

ristorante in cui pranzare. Ho puntato subito una taverna con patio, e ci sono

entrato. La mia tattica è sempre la stessa, in questi casi: chiedo un bicchiere

di vino al bancone e, se la tapa è buona, chiamo la famiglia e la invito

a raggiungermi per un pasto completo. E la tapa che mi ha dato l’oste

paffuto e baffuto consisteva in un pezzo di filetto di maiale con peperoni. Il

tutto, sbattuto su un tozzo di pane, senza cerimonie foodie. A me

piacciono queste cose. Mi piaceva anche la clientela, composta solo da anziani

avvinazzati. A uno di loro l’oste ha negato la carne suina: “Hai il

colesterolo altissimo!”. Il vecchio è stato al gioco: “Dammela!

Ormai, quando un medico mi proibisce gli insaccati, me ne cerco un altro!”

E l’oste: “Ma sì, hai ragione… Sei vedovo e in pensione. Se crepi, togli

un peso alla Seguridad Social. Tieni, abbuffati! Vuoi pure qualche patatina

fritta?” Ho telefonato a mia moglie per dirle che potevo prenotare un

tavolo, ma lei e i ragazzi non hanno voluto rischiare e sono venuti a

riprendermi prima che facessi amicizia con i vecchi. Siamo tornati al Parador

passando dalla Plaza Mayor, che era piena di gente. Tutti ballavano,

incredibilmente, al suono di Fiordaliso, che una cantante obesa e in minigonna

stonava, in spagnolo, da un palchetto. “Yo no te pido la luna“,

strillava. E sì, nell’aria si avvertiva una ferocia dionisiaca bestiale, capace

e smaniosa di tutto. La luce bianchissima inondava tutto e accecava, abbrutiva.

L’impressione era che fossimo sobri solo noi quattro. I figli sghignazzavano.

Mia moglie asseriva che era normale, che io non conosco la Spagna profonda. Non

è vero. È che non ho ancora perso la capacità di stupirmi e di godermi lo

spettacolo della vita, questo scoppio di sole.

Dopo un sandwich e un’insalata nella caffetteria del Parador, pomeriggio in

piscina e, alle venti, nuova uscita, io e mia moglie soli. Stava per iniziare

la seconda ondata etilica degli abitanti di Almagro, quella serale, e i

tavolini della piazza si stavano riempiendo. Abbiamo fatto marcia indietro,

come chi sa di non essere stato invitato a una festa. A seguire, cena nel patio

principale del Parador. La serata, stavolta, era calma e chiara, e senza vento.

Ora sto scrivendo dalla camera, le valige aperte e tutto sottosopra. Forse

faremo un ultimo bagno in piscina. Il treno per Madrid è alle quattordici. Se

all’andata era venuto a prenderci in stazione il gruista del paese con il

carroattrezzi, oggi mi attendo che si presenti almeno un barroccio trainato da

sei cavalli.

- 29 agosto

Siamo tornati a Madrid ieri pomeriggio. Oggi o domani riordinerò

gli appunti del viaggio. L’ultima mattinata trascorsa ad Almagro è stata quella

in cui abbiamo per la prima volta avuto un contatto reale e sobrio con la

popolazione locale. La festa di San Bartolomeo era agli sgoccioli e

ricominciava la vita normale, nei pochissimi negozi aperti. E così, siamo

usciti per prendere il pane e gli affettati per il viaggio, e il formaggio da

portarci a casa, pur sapendo che lo vendono anche a Madrid; ci è sembrato più

stagionato, il queso manchego comprato ad Almagro, perché lo tagliano

con una lentezza che per noi, abituati ai vertiginosi ritmi urbani, è

impensabile. Eravamo in una piccola norcineria-panetteria-bazar. Vendeva di

tutto: dal lardo alle girandole e le figurine Panini. Un’attività familiare. La

gente entrava, si sedeva su una delle sedie che erano vicine all’entrata e

iniziava a parlare di vita del paese con i negozianti. Alcuni non compravano

niente perché la spesa gliel’avrebbe portata a casa, di lì a poco, il

salumiere-macellaio stesso o sua moglie. L’uomo si è lamentato con un cliente per

la probabile prossima scomparsa del piccolo commercio. È uno sfogo che ascolto

spesso anche qui a Madrid, al Mercado Maravillas, ma che ad Almagro aveva una

valenza diversa perché era un grido di dolore contro l’accelerazione demenziale

dei tempi odierni e il self-service “proattivo” e

disumanizzato al quale si è ridotta la nostra vita di consumatori. Ci è venuto

a prendere, con dieci minuti di anticipo rispetto all’orario fissato, il

gruista di domenica scorsa. “È che ho preferito venire un po’ prima per

poi poter pranzare con mia moglie”, si è giustificato. O forse non era una

giustificazione, ma una semplice dichiarazione di possesso del proprio tempo.

Voglio sperare e credere che si regoli allo stesso modo quando c’è da spostare

una macchina parcheggiata in sosta vietata; che il gruista-tassista sia,

insomma, un sabotatore di nevrosi e ordinanze, municipali e universali. La

stazione era ancora chiusa. Nemmeno un casellante o un bigliettaio. Sul binario

all’ombra, una anziana punk argentina, che il naso adunco, la voce stridula e

la cresta colorata dei capelli accomunavano a un tucano. Ci ha snocciolato la

sua vita in sei secondi: “Sono di Mendoza, vedova e operaia tessile in

pensione. Mio figlio lavora da cinque anni in un’officina meccanica di Ciudad

Real. Sono in viaggio da tre giorni. Per la nipotina, eh! Mio figlio e sua

moglie possono anche andare a farsi benedire!”. Il suo treno arrivava

prima del nostro, e l’ho aiutata a trasportare un valigione blu cobalto

sull’altro binario e a caricarlo a bordo. Non so come avrà fatto la signora a

trascinarsi dietro da Mendoza un bagaglio del genere. Soprattutto non ho capito

cosa ci facesse lei ad Almagro, visto che per andare a Ciudad Real le sarebbe

bastato prendere il treno da Madrid, una volta atterrata. Un amante,

probabilmente. O una vendetta, a giudicare dal peso della valigia.

A Madrid, dopo aver disfatto il trolley, sono sceso all’Aldi a comprare

il minimo indispensabile per la cena. Mi è toccata la fila alla cassa numero 2,

gestita da un ragazzo nuovo, giovanissimo. Gentilissimo, come lo sono tutti i

ragazzi che lavorano. Alcuni sono cortesi per natura. Altri, perché sanno che

un impiego, seppure interinale, è un tesoro da tenersi stretto, di questi

tempi. Il nuovo cassiere dell’Aldi è affabile di suo, mi è sembrato. Mi ha

fatto simpatia e tristezza. Spero che lo assumano in pianta stabile e che

impari presto a memoria il prezzo al chilo delle melanzane o della barra de

pan gallega. Ieri non li sapeva, e si è profuso in mille scuse con me.

Dietro, l’uomo in canotta e pantaloncini dei Los Angeles Lakers, con la visiera

del cappellino sulla nuca, da rapper del Bronx, e zatteroni Crocs viola

ringhiava e ci incalzava: “Sbrigatevi! A chiacchierare si va al

bar!”. Gente così andrebbe deportata ad Almagro e rieducata. Dalla testa

ai piedi.