La pittura di Jusepe de Ribera

Di Gianrico Gualtieri

Chi volesse, un bel giorno di primavera, giungere alla Certosa di S. Martino in Napoli, potrebbe scoprire, nella Cappella del Tesoro, uno dei capolavori del Ribera: quella Pietà tanto lodata dai colti viaggiatori francesi del Grand Tour, i quali, ormai a Settecento inoltrato, non mancavano di apprezzarne la sapienza del disegno, la gamma cromatica ampia e profonda, l’equilibrio compositivo.

Nella Cappella del Tesoro il tesoro non c’è più, è stato fuso all’arrivo delle truppe napoleoniche, ma la stanza stessa, questo piccolo ambiente rivestito di boiseries in radica di noce, è un piccolo tesoro di raccoglimento e di rarefatto mistero: al di sopra dell’altare, la

Pietà presenta il dramma nella sospensione dei gesti; la tensione drammatica che si abbandona declinandosi nei grigetti argentini del corpo morto.

L’artificio scenico è ridotto ai minimi termini: due chiodi in primo piano,

adagiati sul lenzuolo che accoglie già il corpo esangue, abbandonato di

Gesù. La Maddalena si china a baciargli un piede, Giuseppe d’Arimatea

rimette alla cintola il martello appena utilizzato: “Ogni cosa è dolore

in questa sacra e funesta tragedia”, come scrisse un visitatore settecentesco.

Ai lati dell’altare, nelle scaffalature trovano posto i reliquiari, ormai

vuoti, che un tempo accoglievano il Tesoro. Si tratta di stupende

realizzazioni in ebano e rame dorato, dovute all’orefice napoletano Gennaro Monte. Come se il vero tesoro fosse il vuoto, quel vuoto che ha preceduto la Creazione e che si ritrova al nocciolo di ogni creazione. Vuoto della mente, ricettività, sensibilità acuta ma priva di tensione, raccoglimento. Al centro la morte, come un “vuoto d’ogni senso, la forma prima della forma, la parola prima della parola, l’origine di tutto, di Toth”.

Come scrive Stevens, “la morte di un dio è la morte di tutti”. Ma in quell’annullamento è anche il mistero umano, profondamente umano dell’origine. Un mistero che Ribera ha scavato a fondo, come pochi altri grandi del suo tempo hanno saputo fare.

Dei due termini essenziali della simbolica della pittura ad olio, che affonda le sue radici nella grossatestiana “metafisica della

luce”, il primo era già stato consumato; un discorso centrato sulla luce,

decantata in mille trasparenze, ma che lasciava in ombra l’altro estremo, la materia. È tempo di riflettere sulla materia, rispolverando antichi filosofi e ponendola al centro anche della prassi artistica.

Ribera lo capisce presto, e non gli sfugge il significato e il valore della vicenda artistica dell’altro gigante che l’aveva preceduto nella ricerca:Caravaggio. Ma in Ribera vi è, se possibile, qualcosa di più: una volontà irriducibile di sintesi, che intende fermamente coniugare il discorso formale, ereditato dalla tradizione rinascimentale, colle ricerche luministiche e materiche e colle nuove soluzioni di luminismo cromatico e di eleganza provenienti da Bologna e da Venezia. Una scommessa ardua, che Ribera sembra vincere con una facilità infantile: appena il tempo di fare il punto, di arrivare a Napoli da Roma, dopo aver attraversato l’Italia, e cominciano a fioccare i capolavori.

La cultura figurativa del maestro è sconfinata: gli impianti manieristici

del suo maestro, il Ribalta, pittore di Valencia già in odore di tenebrismo;

poi l’impatto con la cultura italiana, studiata finalmente dal vivo, senza

mediazioni; Tiziano e il suo fare franco e talvolta “sporco”; le novità

rubensiane e vandyckiane. Il senso fiammingo dell’analisi, del dettaglio, lo

ha fatto suo già da tempo (sono ben noti i contatti delle Fiandre con la

Spagna); ma di quell’analiticità “universale” Ribera farà una virtù

esistenziale, quasi una “analitica del dasein” ante litteram. Nei “santi

eremiti” e nei “filosofi” è la luce a rapprendersi, a farsi materia: una

materia sontuosa e violenta al tempo stesso, piena di dignità formale e al

tempo stesso “povera e nuda”, come doveva apparirgli l’esistenza. Questi

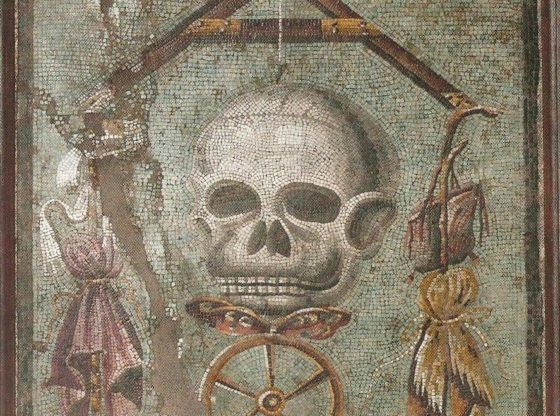

filosofi che meditano sulle consunte, eburnee rotondità di crani, meditano sul ridursi a materia nel senso più letterale. Al tempo stesso, come nella parabola del pittore e nella vita dei filosofi, è nella virtù e nel

“virtuosismo” che l’uomo riscatta, “redime” tale materia.

L’esempio più alto resta il S. Gerolamo realizzato in coppia col S. Sebastiano e firmato l’anno prima della morte, nel 1651. Nella spelonca naturalistica e innaturale, immersa nell’ombra, questo vecchio straccione, che l’attributo del drappo rosso fa riconoscere per un S. Gerolamo, volge lo sguardo verso l’osservatore.

Accanto a lui un teschio poggiato sui libri che caricano del loro peso un rude tavolaccio. Nello sfondo, nell’oscurità della spelonca, un vecchio tronco disseccato al quale è legata una croce rozzamente formata con rami, anch’essa, come il vecchio, consunta da troppe penitenze e macerazioni, malferma.

Nelle mani nodose la dignità delle lettere, della parola, un pezzo di carta

sul quale il pittore ha tracciato la propria firma, e una penna d’oca

fin troppo utilizzata.

Ribera è stanco e ammalato, soffre già da anni di paralisi intermittenti al

braccio destro: nei momenti di relativa tranquillità, termina, firma e data

questi ultimi capolavori. Le novità verso le quali la pittura ormai si volge

in questa seconda metà del secolo non lo hanno convinto: vanno a scapito

della forma, che si dissolve in nugoli di luce, alla scala di volte

affrescate gigantesche, troppo ampie per poter reggere ancora a lungo. No, nulla deve essere rigettato, né la materia, né la luce, né la forma. La

sontuosità e la monumentalità, o all’inverso la povertà e la mortificazione,

non sono una questione di “scala”, come già da tempo ha creduto intuire il

nascente Barocco: sono aspetti inscindibili di quel sinolo di materia e

forma che è l’essere umano. Questa unità si è trattato di indagare, queste

pelli rugose e logore di troppa miseria, virtuosa o viziosa che fosse. È la

materia stessa ad indagare, disponendosi sapientemente nelle pieghe delle dita, nel costato, lì con un tocco di cinabro quasi puro ad arrossare una pupilla, qui con una liquidità, un umore appena stillato, una ferita,

sembianze che traspaiono dall’oscurità.

Qui ogni questione di trascendenza è affrontata a partire dall’immanenza: lo richiede la stessa natura dell’indagine. La luce è presente, sì, ma è

intimamente unita, partecipa del travaglio della materia, riscattata dal

“girare dell’impasto” e dal “maneggio del pennello”. Una lezione, come le

altre, grandi, del Caravaggio e di Rembrandt, che rimarranno – fino ad

oggi – isolate e senza seguito.