La Vanitas in un mosaico pompeiano

Il tema della meditazione sulla morte e sul carattere effimero e transitorio della vita, dei beni e dei piaceri, è stato sempre centrale nella nostra cultura, che sia rimasto uno sfondo segreto e una coscienza latente o sia venuto alla ribalta intensificandosi e precisandosi.

La cultura classica ci ha lasciato diverse testimonianze del suo modo di intendere e visualizzare il tema della morte, in una varietà di declinazioni e di tecniche: dal tesoro di Boscoreale che mette in scena i suoi scheletri d’argento in un complesso programma iconografico non scevro di ironia e umorismo, ai mosaici raffiguranti resti di un pasto non spazzati o nei quali uno scheletro placidamente disteso invita alla conoscenza di sé.

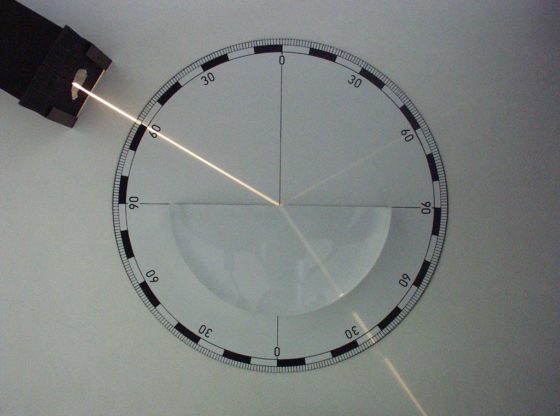

Nell’ambito delle produzioni della cultura classica sul tema merita particolare attenzione un mosaico rinvenuto a Pompei e conservato al Museo Archeologico di Napoli :

L’opera, che malgrado la presenza diffusa del tema nella cultura classica resta abbastanza particolare, è già stata presa in considerazione dalla critica nel passato, anche se talvolta con risultati a dir poco sconcertanti, come nel caso di Bergstrom (che scrive negli anni ’50) secondo il quale il mosaico non era neppure da ascrivere all’area semantica della Vanitas/Memento mori ma era solo un’allegoria del tempo (sic). Gli studi e le ricerche in materia di critica d’arte, su questo come su altri argomenti, hanno conosciuto una lenta evoluzione uscendo progressivamente da concezioni arcaiche e arretrate piene di pseudoidealismi e di griglie interpretative fuorvianti.

Ma veniamo alla nostra opera. Un teschio fa da « piombo » ad una squadra da costruttore con un evidente richiamo allegorico alla « rettitudine » e un rinvio anche alla dinamica della bilancia, nella quale il « peso » del teschio mantiene il tutto in equilibrio. Sotto il teschio c’è una ruota, la ruota della Fortuna che con le sue vicissitudini decide dei destini individuali e tra la ruota e il teschio vi è una farfalla, che figura l’anima in ragione non soltanto delle sue metamorfosi, ma anche dell’omofonia, in greco antico, tra le parole « psiche » e « farfalla ».

L’anima nell’illustrazione è come compressa – e staremmo per dire oppressa – tra il « peso » della morte e le vicissitudini della Fortuna restando tuttavia farfalla, anche se in scorcio, come a suggerire che la libertà dell’anima figurata dalla farfalla non è da intendersi come un qualcosa che si dà facilmente e immediatamente ma dev’essere il frutto di una conquista interiore.

Ai lati pendono le condizioni estreme stabilite dalla Fortuna, con i loro emblemi : lo scettro del potere e il manto regale di porpora da un lato, la bisaccia, le vesti logore e la zappa del contadino dall’altro. Quale che sia la nostra condizione, la morte verrà a renderla uguale alle altre, ad equilibrare tutto ; per ognuno, quali che siano le proprie condizioni di nascita e di vita, la posta in gioco è la libertà interiore, l’esserne indipendenti realizzando una propria stabilità e serenità interiori.

Lo scettro e la zappa si ritrovano in una sentenza latina, attribuita ad Orazio e spesso citata nel corso dei secoli, tanto da ritrovarsi anche come iscrizione in numerose incisioni relative alla Vanitas tra ‘500 e ‘600 : « MORS SCEPTRA LIGONIBUS AEQUAT », « la morte stabilisce un’equità tra lo scettro e la zappa ».

Un esempio significativo di citazione del motto è fornito da una incisione di Jacques de Gheyn, datata 1599, che mette in scena una complessa figurazione manierista illustrando la sentenza con dovizia e ricchezza di particolari :

La sentenza corona il tutto come iscrizione sul baldacchino, fornendo il senso dell’immagine che si articola poi in una serie di dettagli e di aggiunte che specificano la matrice ormai cristiana del messaggio ; in due medaglioni in alto sono raffigurati il momento della caduta di Adamo ed Eva ad opera del serpente, e la Crocifissione di Gesù, contrapposizione e dualità rinforzate dalla presenza della civetta come emblema della notte e di una lampada ardente – a forma di cuore – per il giorno.

Tutta l’immagine procede, nel suo « discorso », attraverso questa articolazione della dualità, notte/giorno, prima/dopo, fino al primo piano della scena nel quale i due cadaveri messi l’uno accanto all’altro mimano il segno dell’uguaglianza, fiancheggiati da un vaso che esala del fumo (hével in ebraico è la parola che l’Ecclesiaste usa per « vanità » e che vale « vapore, fumo, cosa inconsistente ») e da un altro che contiene dei fiori. Sul davanti le giustapposizioni dualistiche divengono equivalenze. Il tutto imperniato sul tema centrale del puttino che soffia bolle di sapone (HOMO BULLA) sovrastato dal monito del Giudizio finale al quale ogni uomo dovrà sottostare : un’altra declinazione dell’uguaglianza, un’uguaglianza che si estende anche al di là della morte che sembrava il limite ultimo.

La dimensione eminentemente politica e sociale della cultura nella Roma antica, con le sue valenze di applicazione pratica, permette di comprendere come, a parte il suo indubbio valore di meditazione a fini personali ed interiori, temi come questo permettessero al tempo stesso di denunciare e in qualche modo legittimare le disparità sociali e politiche, spesso abissali in una società nella quale oltre al contadino libero esistevano lo schiavo e il gladiatore. E per analoghe ragioni, probabilmente, il tema viene ripreso all’inizio del Seicento e conoscerà poi grande fortuna per tutto il secolo, in stretta relazione con lo sviluppo e l’elaborazione della riflessione politica europea che dovrà fare i conti con vere e proprie rivoluzioni – in senso proprio e figurato – e cambiamenti di paradigma nel pensiero filosofico e politico alle soglie della modernità. In tali cambiamenti la vanitas gioca un ruolo duplice, insieme di ammonimento e di legittimazione. Ma sviluppare tali argomenti esula dall’ambito di questo articolo, ci proponiamo di ritornarvi in altra sede, parlando della nascita della pittura che ha per soggetto la Vanitas e il Memento mori.