Amicizia, paura e razzismo nella folle, furiosa Londra del XXI secolo.

Di Alessandro Vergari

Nella periferia disagiata di Londra tre ragazzi adolescenti, Selvon, Ardan e Yusuf, cementano la loro amicizia giocando a calcio nel campo di erba rasata incasellato tra quattro mostruosi palazzoni. Le torri dello Stone Estate sono abitate da famiglie provenienti da ogni angolo del pianeta. L’aitante Selvon, nero di origini caraibiche, ha trovato nello sport, e nell’atletica in particolare, una forma di riscatto. Il fragile Ardan, madre irlandese, è appassionato di grime, una delle ultime filiazioni del rap urbano ed è bravissimo nel comporre barre, versi spontanei sputati fuori anche in contest improvvisati. Il minuto Yusuf, genitori pakistani, ha un fratello problematico, Irfan, preda della vergogna e del rimorso. I due sono figli dell’ex imam della moschea del quartiere, il dolce padre (abba), morto da poco a causa di un incidente stradale. La città è percorsa da una corrente pericolosa. Pochi giorni prima è stato barbaramente ucciso in strada un “soldatino”, un evento che ha fatto esplodere gli animi già esagitati degli estremisti di destra, gli eredi dei Teddy boys bianchi degli anni Cinquanta e del fascismo di Oswald Mosley. Cambiano, impercettibilmente, i cartelli, da Keep Britain White a Britain First, però l’impasto di odio e intolleranza è il medesimo.

“Supero rapidamente il punto buio sotto l’arco. Supero altri odori insopportabili e altro sudiciume sui muri. Di certo i cordoni isolano la North Gate. Devo alzare il nastro della polizia e passarci sotto. Questa folla orrenda. Che incasina la mattinata di tutti. Oh, li ho sentiti. Ho chiuso a malapena occhio per via del chiasso che hanno fatto. E al mattino la strada è piena delle loro schifezze. Una maglietta lasciata là, cartelli quadrati con su scritto «NO ALLA SHARIA», ritagli di giornale di qualcosa di disgustoso”.

La nostra folle, furiosa città, opera di narrativa scritta da Guy Gunaratne, giornalista trentaseienne nato da padre singalese e cresciuto a Neasden, area nord-ovest della capitale britannica, rimanda, almeno parzialmente, ai fatti avvenuti nel distretto di Wollwich il 22 maggio 2013, quando Lee Rigby, giovane fuciliere, venne decapitato in strada con un coltello da due attentatori inglesi di origini nigeriane. Michael Adebolajo, cristiano, era stato convertito all’Islam radicale dall’hate preacher Anjem Choudary, predicatore vicino all’ISIS. Il complice Michael Adebowale era affascinato dal suo carisma. L’opinione pubblica fu scossa tanto dalla brutalità dell’efferato assassinio, quanto dall’atteggiamento dei due killer, che restarono nei pressi del cadavere chiedendo ai passanti di riprenderli e di scattare loro delle foto con gli smartphone e con l’obiettivo, fallito, di uccidere i primi agenti accorsi sul posto. “Per il popolo mediorientale Adebolajo è un eroe, dato che non ha ucciso civili, ma ha vendicato il popolo assassinando un militare, responsabile della morte dei suoi fratelli”, commentò Omar Bakri Mohammed, l’imam radicale fondatore di un gruppo messo al bando in Gran Bretagna e fuggito in Libano. Adebolajo e Michael Adebowale stanno scontando, rispettivamente, un ergastolo e una condanna a 45 anni di carcere. Al momento della sentenza, Adebolajo gridò “Allahu Akbar” e Adebowale, al giudice che li accusava di aver pervertito e mistificato i valori dell’Islam, rispose “è una menzogna”.

La nostra folle, furiosa città segue le traiettorie esistenziali dei tre ragazzi, di Caroline, madre di Ardan sfuggita alla violenza dei Troubles nordirlandesi, e di Nelson, padre di Selvon, costretto all’immobilità da un ictus. Sono confessioni in prima persona, dure e palpitanti, espresse con un linguaggio abrasivo, sincero e crudo. Gli abitanti dei palazzoni, “quattro blocchi che si alzano dietro i tetti dei negozi, conchiglie rosse e archi acuminati che svettano verso il cielo”, vivono tra l’immondizia e una perenne insicurezza. Ardan si rifugia sui tetti e da lassù sperimenta le sue rime. (Cuh’ for me to battle you is a fucking honour killing). Selvon aspira, chissà, alle Olimpiadi e intanto tampina la provocante Missy, assistente presso uno studio di registrazione. Yusuf condivide con loro le gioie e i dolori del campetto di calcio, antepone la forza ingenua della gioventù alle appartenenze. Un trauma, intanto, è intervenuto. Irfan, il fratello più grande, ha mandato a rotoli il matrimonio con Muna, una donna presuntuosa proveniente da una famiglia importante del Pakistan. Alla moglie non è sfuggita una collezione di foto oscene, probabilmente pedopornografiche, sul computer del marito. Il nuovo imam, Abu Farouk, decide, con irruenza, di prendere sotto la sua ala protettiva i due fratelli, per indirizzarli sulla retta via. Se il padre di Yusuf esortava alla pace, Farouk, al contrario, incita alla purezza e alla resistenza contro la corruzione dei costumi occidentali. Tra i giovani della comunità, l’umma islamica, si diffonde la salwar kamiz, l’abito tradizionale pakistano. Anche ai due fratelli è richiesto di indossarlo.

“Avvicinandoci alla porta dell’imam sentii qualcosa che cedeva nello stomaco. Era dietro quella porta che io e mio fratello ci andavamo a sedere dopo la scuola, in attesa che abba finisse di lavorare alle faccende della moschea. Adesso per quei corridoi galoppavano argomenti più tetri. In cuor mio sapevo che l’ascesa di Abu Farouk era avvenuta soltanto dopo la morte di abba. Eravamo nelle mani di quella gente, posseduta, a quanto pareva, da un tipo di narrativa più rozza di quella che mio padre aveva cercato di instillare nei suoi figli”.

Guy Gunaratne colloca l’attentato al “soldatino” all’alba degli eventi narrati, ai margini del racconto, un preambolo appena evocato degli accadimenti successivi. Nel cuore del romanzo, avviene invece l’infrazione simbolica del campo di calcio da parte dei “muhajirun”, sentinelle di pronto intervento della fratellanza islamica. Yusuf è sottratto al suo tempo, ai suoi luoghi. E ancora, la rottura deflagrante dell’ordine delle cose, la scintilla che innesca il caos, l’incendio della moschea, le accuse automatiche ai bianchi razzisti, i musulmani sul piede di guerra, la verità nascosta e inafferrabile, la tragedia conclusiva, la morte che irrompe, assurda, fredda, irrevocabile, senza un perché.

La nostra folle, furiosa città interroga, sul filo di una rabbia quasi ontologica, il rapporto tra le generazioni, sospeso tra continuità e conflitto. Caroline parla di sé, della sua infanzia e adolescenza a Belfast, degli stupri dei soldati protestanti e della pariglia resa dai cattolici, del sangue versato, delle vendette crudeli marchiate sulla pelle degli innocenti, della sua ribellione al sistema incarnato in figure prossime, una madre rabbiosa e fratelli nutriti dalle parole dell’IRA. Suo figlio Ardan trova l’autenticità nella musica grime, un mondo troppo distante da Caroline, donna abbandonata da un marito selvatico, costretta a crescere in solitudine quel ragazzo sensibile. Selvon, chiuso nel silenzio della malattia, srotola i momenti importanti di un’esistenza in bilico tra due mondi, la calda, accogliente madrepatria e la spietata, selettiva Londra, approdo di milioni di immigrati simili a lui, attirati dal sogno del benessere. Chi sono i “fratelli”? Di chi ci si può fidare? Selvon è spinto dalla sua comunità ad aderire ad una lotta concreta, temprata nel fuoco delle molotov, contro il razzismo dei bianchi. Tuttavia, in lui alberga solo il desiderio di recarsi sull’isola natia, prendere l’amata Maisie e ricongiungerla a sé. È la fotografia di una Londra implacabile e ferina: lavoro che spacca la schiena, vicini refrattari ai sorrisi, folle incanalate lungo i binari dell’egoismo e della pura soddisfazione privata. Selvon vince la sua battaglia, riuscendo perfino a tenere lontani i suoi cari dall’incubo dei palazzoni.

“Signore, dov’è finito il tempo? Come siamo diventati così vecchi e malconci? Ieri Maisie mi ha portato a sedermi accanto alla panchina di Gladstone Park. Ci sedevamo sempre là, per ore, quando siamo arrivati insieme, prima della nascita di Selvon, a guardare la città e basta. Ieri ho visto molti più palazzi di prima, tanti sono così alti che toccano le nuvole. Adesso c’è il grosso arco dello stadio di Wembley, come un braccio teso che emerge in cerca di una fuga, le grate alle finestre e i tetti delle case, le quattro torri dello Stones Estate. Tutt’e due pensavamo di poter aspettare la fine della follia. Il tremore e la ventata fredda che faceva impallidire le menti degli altri in città. Insieme possiamo sfidarli, ci dicevamo”.

L’ascensore sociale, quello che consente ad un immigrato di acquistare una casa decente, proto-borghese, e di far studiare i figli sembra essersi guastato definitivamente. Il lavoro non redime più e la scuola non sostiene i deboli. Resta la strada, fonte di infiniti pericoli e insegnamenti. Tutti, nel romanzo di La nostra folle, furiosa città, sono in qualche modo poveri, anzi, impoveriti, piombati giù dal cielo delle promesse, esclusi dal ventaglio di opportunità offerto ad altri, dimenticati dalla politica e dalle istituzioni, espulsi dal futuro, schiacciati in un presente alieno, incomprensibile, governato dalla follia dell’estremismo. Nel romanzo, il capitalismo schiaccia verso il basso le sue vittime e le mette l’un contro l’altra armate, complice anche il declino del multiculturalismo, tipico modello britannico di gestione delle politiche migratorie e dei processi di integrazione che manifesta i suoi limiti e mostra i sintomi di un’implosione. Non vi è alcuna società coesa all’orizzonte bensì solo nuclei familiari scheggiati, singole persone alla deriva e l’affermazione, in conseguenza della debolezza del sistema, di una religione deprivata di misericordia, disciplinata in semplici comandi e ridotta a una fenomenologia di prescrizioni, nuovo/vecchio collante delle miserie umane. Selvon, Ardan e Yusuf tentano di respirare, sotto la cappa opprimente di un rancore montante. I tre amici si sostengono a vicenda, accarezzano talenti nascosti, liberano inquietudini. Uno soccombe, uno smette di cercarsi, uno supera il dolore, sfrecciandoci in mezzo.

“Vedo il mondo che si fa scuro. Vedo il mondo che si fa ancora più scuro. Non c’è nient’altro da dire, nient’altro da vedere. I pensieri continuano a tornarmi in mente ma li tengo a freno e continuo a correre, chiaro. Cos’altro dovrei fare?”

Guy Gunaratne adotta il linguaggio giovanile e ne fa lo scheletro lessicale di una disperazione urbana cui si oppone il nobile, fresco, coraggioso sentimento dell’amicizia. Londra sommersa dal rumore del traffico. Londra sporca, amara, bellicosa. Londra che stritola i suoi figli. Londra, metropoli necessaria e insostenibile. Londra che crea la paura e infine, onda dopo onda, ci affoga dentro… ‘cause London is drowning and I Iive by the river. Con In Our Mad And Furious City, Guy Gunaratnehavinto il Dylan Thomas Prize, prestigioso premio per giovani scrittori.

(Guy Gunaratne, La nostra folle, furiosa città, traduzione di Giacomo Cuva, Fazi Editore, 2020, pagine 288, € 18,50)

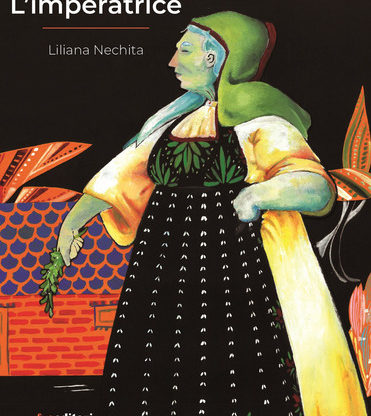

La nostra folle, furiosa città

La nostra folle, furiosa città

Narrativa

Fazi Editore

2020

228 p., brossura