We Were Grunge, alla ricerca del paradiso perduto di Seattle.

Di Alessandro Vergari

Chris Cornell, ex cantante dei Soundgarden, il 18 maggio 2017 si impicca a Detroit, in una camera d’albergo, al termine di un concerto. E’ il terzo dei grandi protagonisti del grunge ad andarsene, dopo Kurt Cobain dei Nirvana, morto suicida nel 1994, e Layne Staley degli Alice in Chains, schiantato da un’overdose nel 2002.

Prima di proseguire, poniamoci la domanda: cos’è stato il grunge? Il pensiero va ad un suono sporco, oggi desueto, inattuale. Aggiungiamo qualche elemento: testi grezzi, aspri, look da boscaioli, capelli lunghi. E rabbia giovanile, che si incanala in riff chitarristici spudoratamente derivati dalla tradizione hard rock. Una musica che non brilla per originalità. Nemmeno il nome è una novità. Il termine entra nel gergo musicale all’inizio degli anni Ottanta, ben lontano da Seattle. La “grunge city” per eccellenza era allora Adelaide, patria della Greasy Pop Records. Oggi, però, nessuno assocerebbe la parola alla città australiana. Furto? Semplificazione? Trovata commerciale? Comunque sia, per tutti, grunge è sinonimo di Seattle Sound.

La compilation Deep Six del 1985 può essere considerato l’atto di nascita ufficiale del movimento di Seattle, tuttavia l’esplosione del fenomeno è dovuta soprattutto alla lungimirante strategia di un’etichetta discografica locale, la SubPop, fondata da Bruce Pavitt, un DJ della KMFU, la stazione radio dell’Università dello Stato di Washington, e da Jonathan Ponemann, il quale in un’intervista dell’epoca afferma: “il successo delle bands di Seattle rafforza quello che ai miei occhi è ancora un importante sogno americano. Un sacco di queste persone non hanno infatti altre opzioni nella nostra società”. Nel 1989 la SubPop pubblica Bleach dei Nirvana, ruvida gemma che ottiene il disco di platino.

Gli album grunge vendono. Non tutti, certo. I moltissimi gruppi, d’altronde, fanno parte di una nidiata eterogenea. Prima (e durante) l’affermazione di Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains e Soundgarden, indiscutibilmente le quattro punte di diamante del movimento in termini di numeri e riconoscimenti, abbiamo Skin Yard, Melvins, Green River, Mother Love Bone, Gruntruck, Willard, Mudhoney… Alcuni di questi gruppi si sfaldano per generarne altri. Si riscontrano defezioni, tradimenti ed evoluzioni. “Quando si sciolsero i Green River, ci fu una specie di spaccatura”, racconta nel 1989 il carismatico leader dei Mother Love Bone, Andrew Wood, vittima dell’eroina solo un anno più tardi, “con un sacco di parole buttate in mezzo, tra i due del nostro gruppo [Jeff Ament e Stone Gossard, poi transitati nei provvisori Temple of The Dog e successivamente colonne dei sempiterni Pearl Jam] ed il cantante, che ora è nei Mudhoney [Mark Arm]”. Se il grunge appartenesse alla geografia, sarebbe una mappa di fiumi con i rispettivi affluenti.

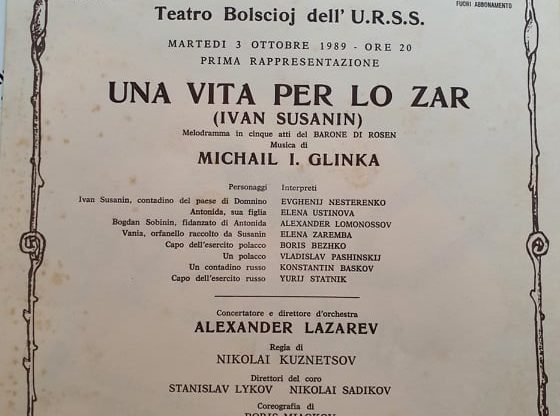

Ho citato l’anno 1989 due volte. Forse non è un caso. Al termine del periodo reaganiano, l’America tocca l’apice del trionfo ideologico. Il comunismo crolla e ci si avvia a quella ‘fine della storia’ pronosticata dal politologo Francis Fukuyama. A dispetto dell’ottimismo generalizzato, si inaugura una fase di scontentezza, di inquietudini non metabolizzate a livello collettivo. Il lavoro si frammenta e le relazioni umane sono soggette all’incertezza, come ben sintetizzato nel film-manifesto Singles, l’amore è un gioco di Cameron Crowe. Secondo Kurt Danielson dei Tad, gruppo tra i meno conosciuti e più eccentrici della scena di Seattle, “il perdente è l’eroe esistenziale degli anni Novanta. Non ha niente da perdere perché è già sotto il livello minimo di guadagno pro-capite. Paga tasse esagerate, non riesce mai ad emergere e vive in un appartamento di merda. Fa straordinari tutta la settimana e non bastano ancora. Ha le carte di credito, ma è sempre pieno di debiti fino al collo”. Gli anni del repubblicano George Bush senior sono caratterizzati dalle immagini virtuali/reali della guerra del Golfo, quelli del democratico Bill Clinton dal trionfo della globalizzazione. Il grunge, in pieni anni Novanta, va in agonia e muore. No Code dei Pearl Jam è un disco splendido ma, lo si capisce già dal titolo, è ormai rock che rivendica la soppressione di categorie e codici.

Seattle negli anni Ottanta del secolo scorso è una metropoli sonnacchiosa, piovosa, mediamente ricca, ancora condizionata, nel bene e nel male, dalla presenza della Boeing. La classe media, da lì a poco, comincerà a soffrire la contrazione dell’industria e a temere di scivolare nel calderone del white trash, spazzatura bianca. Il grunge è principalmente una musica per bianchi in declino, ventenni consapevoli di avere meno possibilità di scalare la piramide sociale rispetto ai propri padri. Il terreno musicale del Nord-Ovest è ancorato al punk ed aperto a influenze metal e hardcore (seminali, più di tutti, gli Hüsker Dü, originari del Minnesota). La scena di Seattle volge lo sguardo verso i focolai di ribellione musicale sorti ai quattro angoli dell’America, chiede prestiti alla California, alla costa Est, a New York (sono gli anni dei Sonic Youth, dagli esordi di Confusion is Sex fino a Goo), assorbe da mille rivoli, accettando il rischio del plagio. “Mi piacerebbe credere che gruppi come il nostro abbiano occupato il posto lasciato vacante da quella porta aperta che è stato il punk”, dichiara Kurt Cobain dopo il botto di Bleach, “anche se capisco che non siamo altro che l’ombra di qualcosa che c’è già stato”. Ogni volta che il leader dei Nirvana scrive un riff confessa “che si tratta dell’imitazione di un pezzo altrui”. Something not original, something heard before. Gli ultimi esemplari del rock rappresentano il massimo dell’originalità che si può ottenere alla fine del decennio.

Su Seattle, a differenza di San Francisco, non hanno mai soffiato venti rivoluzionari. I legami tra la città e il suo cittadino illustre, il mitico Jimi Hendrix, sono sempre stati alquanto tenui. Il grunge si nutre di una rabbia sorda tendente all’invettiva solitaria e muove un appello impotente, in definitiva tragico, alla rivolta individuale. “Ho abbandonato ogni speranza di cambiare la gente”, dice Kurt Cobain, “non ho alcun interesse a cercare di salvare questa gente perché non se lo merita”. Il grunge non predica, non emancipa, non riforma. Il grunge, semmai, indica un dolore sommerso, una costola incrinata, una ferita non rimarginata che pulsa al tocco delle dita. Il grunge è un urlo strappato alla gola che graffia il vuoto. Il grunge non assurge mai a scuola e forse nemmeno a genere. Testimonianza di Matt Cameron, batterista, anno di grazia 1991: “Sembra che sia semplicemente una facile etichetta ad uso dei giornalisti… ma la verità è che ci sono un sacco di gruppi che non vogliono avere assolutamente nulla a che fare con quel cosiddetto suono e che iniziano ora a suonare a Seattle, e considerano questa specie di marchio (tag) un ostacolo”. Divergenze personali e scelte stilistiche inconciliabili scavano solchi tra le band. Eppure, Nevermind, Ten, Dirt e Badmotorfinger, i quattro album indispensabili, i quattro punti cardinali del movimento, conducono l’ascoltatore al medesimo luogo dell’anima.

Ora facciamo un passo di lato. Il grunge diventa un fenomeno di culto, e di consumo, anche in Italia. Nevermind esce nel settembre del 1991 e spopola l’anno seguente, vendendo un numero esagerato di copie per un disco alternative. Kurt Cobain si suicida con un colpo di fucile il 5 aprile 1994. Nell’arco di trenta mesi, zenit e nadir del grunge, nel nostro Paese cambia tutto. Partiti politici secolari crollano sotto i colpi dei giudici di Tangentopoli. La causa principale del tracollo, però, è l’incapacità di un’intera classe dirigente di comprendere le trasformazioni, di anticiparle, di riconoscere lo strisciante disagio di intere categorie sociali. Il centro arretra davanti all’incedere violento delle periferie. La Lega Nord nel 1992 conquista 80 parlamentari. In Garden, canzone contenuta in Ten, Eddie Vedder canta “I don’t question / Our existence / I just question / Our modern needs”, ovvero “Non metto in dubbio / la nostra esistenza / Semplicemente discuto / Le nostre moderne esigenze”. Potrebbe essere lo stralcio di un discorso di Achille Occhetto, ma non è così. La sinistra italiana post-comunista, chiusa nelle segreterie, abituata a relegare i giovani nel limbo (a volte eterno) delle “risorse” e a promuovere gli integrati, i conformisti, gli ortodossi senza fantasia, non è in grado di avvertire la sferzata brutale del grunge. Lo sfibrante richiamo alle responsabilità non si accorda con l’esistenzialismo in flanella. Il 23 febbraio 1994 i Nirvana suonano nella celebre trasmissione Tunnel, sul canale progressista par excellence, RaiTre. È una meravigliosa eresia. Serve the Servants e Dumb sono comete che incendiano inaspettatamente l’etere. Poi, tutto si ricompone. Solo un mese dopo, Silvio Berlusconi stravincerà le elezioni con la sua coalizione composta da leghisti, post-fascisti e liberal-edonisti.

Tra i molti (allora) giovani che entrano in sintonia con la poetica abrasiva di Chris, Kurt, Layne e Eddie, c’è anche il protagonista di We Were Grunge. romanzo di Alessandro Bruni pubblicato da Paolo Emilio Persiani Editore. Torniamo a quel fatidico 18 maggio 2017, giorno della morte del cantante dei Soundgarden. Un uomo, ormai sopra i quarant’anni, un uomo formato e cresciuto col grunge, apprende la notizia. Chris Cornell è il terzo mito che se ne va, nel silenzio di una notte come tante, avvolto da una muta disperazione. Con chi parlarne? Con chi sfogarsi? L’unico rimasto in vita è il frontman dei Pearl Jam. Inizia così un confronto immaginario, sotto le spoglie del diario di viaggio, tra il narratore e l’ex surfista di San Diego, divenuto con la triade di album Ten – Vs – Vitalogy una delle rockstar più influenti al mondo. Guardare indietro equivale a guardarsi dentro. We Were Grunge è un romanzo scritto con passione, cura e dedizione. Il bisogno di chiarezza reclama una rottura delle consuetudini, la necessità di spingersi alla ricerca del paradiso perduto di Seattle spalanca la possibilità di un azzardo.

“La mattina stessa ho deciso che è venuto il momento di fare un certa cosa e cioè andarmene di casa e dal lavoro tre o quattro settimane, rintanarmi in un posto tranquillo e scrivere una storia che ho in testa da tempo ma che, per un motivo o per un altro, non sono mai riuscito a portare a termine. Una fuga verso una frontiera alla Into the Wild? Molto, molto meno, caro Eddie. Senza dubbio una pausa e una deviazione verso il silenzio, la solitudine, il bosco. […] Quando la decisione di partire si è rivelata irreversibile, ho chiamato Fabio, un vecchio amico, e tutto è stato molto semplice. Forse per scherzo nel corso degli anni mi aveva sempre detto che se mi serviva la casa su in cima al passo della Futa, dovevo solo chiedere. Così ho fatto e lui, Eddie, è rimasto un attimo sorpreso. Solo un attimo”.

Il viandante grunge, raggiunta in treno Sasso Marconi, inizia la sua scalata a piedi, verso l’alto, verso la cima infuocata. L’appennino tosco-emiliano affoga nel caldo estivo. Passo dopo passo, le domande, senza risposta o con troppe risposte, si affollano nella testa mentre le vesciche, là sotto, sollecitate dalla strada rovente, rischiano di esplodere. Il viandante ha con sé due libri, uno di Thomas Bernhard, l’altro di Patti Smith, e quaderni a sufficienza per mettere in atto i suoi propositi. Il fantasma di Cornell è il primo ad affacciarsi, durante la salita, fino alla cresta del monte. Ascese e discese, strappi e cadute: il cammino è un’ovvia, sincera metafora. In We Were Grunge si parla di scommesse perse e di occasioni mancate. I Soundgarden non vincono la sfida lanciata a Nirvana e Pearl Jam. Superunknown, strepitosodiscodel 1994, è probabilmente la pietra tombale del movimento. Il vertice artistico di Black Hole Sun, una delle migliori canzoni rock di sempre, è la soglia oltre la quale il tormentato e talentuoso Chris, cantante dalla voce divina/luciferina, non riesce ad andare. Disagio e frustrazione lo accompagnano lungo un accidentato percorso esistenziale. Nessuna formazione successiva lo riporterà ai fasti dei Soundgarden. La morte lo attende, paziente e inesorabile, sulla strada.

La casa immersa nel bosco è un buon luogo per scrivere. La fantasia partorisce una band, vera, verosimile, inesistente, non importa. Vita e romanzo si scambiano di posto. Esistere equivale a creare. Tra gli alberi fa capolino un bimbo biondo. È Kurt? È un elfo, suo emissario, venuto da una dimensione parallela? Chissà. Di Kurt Cobain, questo è certo, è difficile parlare. Il bimbo/elfo punzecchia lo scrittore alle prese con le sudate carte, poi, impertinente, si confonde nella macchia, si smaterializza in un secondo. È sufficiente accennare alle divergenze tra Pearl Jam e Nirvana per evocare nella stanza un Eddie Vedder furioso, stanco di insinuazioni e dicerie. Miraggi, allucinazioni, deliri vigili si avvicendano. Chi è quella ragazza provocante che serve gli sparuti clienti al bancone dello spaccio? Tempo e spazio collassano, la foresta è un labirinto. Il narratore, collegato alla realtà esterna da un cellulare utilizzato esclusivamente la sera per tranquillizzare moglie e figlie sul proprio stato di salute, sente di dover abbandonare il rifugio e scendere lungo il lato opposto delle colline, verso Firenze.

“Al momento della morte di Layne Staley, il cantante degli Alice in Chains, nel 2002, una delle cose più insulse eppure naturali che è venuta in mente alla gente è stato il pensiero: era ancora vivo? […] Mentre cammino attraverso i boschi seguendo una naturale pendenza che poco alla volta conduce alle quote più basse, una sola cosa mi è chiara: niente era più tetro, claustrofobico e al tempo stesso armonioso e ben arrangiato dell’album Dirt. Nella voce nasale di Layne e nei testi c’era la testimonianza di una discesa all’inferno, quello vero, e la percezione era esattamente quella di ascoltare il racconto di un uomo, un giovane uomo, sepolto vivo”.

Quanto è distante il paesaggio toscano dalle asperità del Nord-Ovest americano! Dolcezza contro rabbia, carezza contro paura: poli opposti che il grunge esaspera e concilia. Il viandante incrocia lo spettro di Layne al Passo delle Formiche. I testi degli Alice in Chains sono immersi in una corrente malsana, futuri impossibili bruciati dall’eroina. La droga, per molti musicisti e cantanti, ha significato illusione e calvario, resa e destino. La droga ha bucato, fiaccato, disfatto Seattle. Per quasi tutti i protagonisti del movimento il grunge è stato una via senza uscita. Solo Eddie Vedder, tra i magnificent four, è sopravvissuto. Il narratore senza nome viene a sapere, casualmente, che quella sera il buon vecchio Eddie suonerà a Firenze. I Cranberries, coprotagonisti del concerto, hanno disertato l’appuntamento (la cantante Dolores O’Riordan, ennesima anima sofferente del panorama musicale, morirà nel gennaio 2018, disintegrata dalla depressione). Eddie, solo Eddie sul palco. Monte Senario, Monte Pratone, Fiesole sono le tappe di una via crucis segnata da piaghe ai piedi e sete urticante, con la benedizione/maledizione di Alexander Supertramp, lo sfortunato protagonista di Into The Wild, film di Sean Penn la cui soundtrack è firmata dal leader dei Pearl Jam. In fin dei conti, vale la pena arrivare a Firenze oppure no? Il capitolo grunge è chiuso o ancora aperto?

“In questo momento, Eddie, non c’è nessuna differenza fra chi è andato e chi è rimasto. Siete parte di uno stesso gioco, di un unico spettacolo, una sola storia in cui si entra e si esce di scena ma una volta entrati si esiste per sempre. È un po’ come il Natale, dobbiamo crederci. E quando i bambini ci guarderanno severi e dubiteranno, dobbiamo insistere: chi si è assentato non lo ha fatto veramente, è ancora qui. A volte non li vediamo ma ci sono. Possiamo chiamarli angeli custodi, spiriti buoni, anime guida. Non c’è differenza, siamo tutti qui.”

I got an idea of something we can

do with a gun

sink load and fire till the empire

reaps what they’ve sown

Ho un’idea su cosa possiamo fare

con una pistola

riempire il caricatore e far fuoco fino a quando l’impero

non raccoglierà quel che ha seminato

Soundgarden, Gun, in “Louder than Love”, 1989 (Guido Chiesa – Steve Bush, The Sound of Seattle, Stampa Alternativa, 1993)

We’ve broken our mirrors

sunday morning is everyday for all I care…

and I’m not scared

light my candles in a daze

‘cause I’ve found God

Abbiamo spezzato i nostri specchi

Per quel che mi riguarda tutti i giorni sono domenica mattina…

E non ho paura

Accendo le mie candele intontito

Perché ho trovato Dio

Nirvana, Lithium, in “Nevermind”, 1991 (Guido Chiesa – Steve Bush, The Sound of Seattle, Stampa Alternativa, 1993)

Every day

I take a walk outside I’m surrounded by some kids that play…

I can feel their laughter so what do I say?

Ohh hot and twisted thoughts that spin around my head,

I’m spinning, oh I’m spinning how quick they?

Can drop away?

Ogni giorno

Passeggio circondato da bambini che giocano…

Riesco a sentire le loro risate ma io che posso dire?

Caldi e contorti pensieri mi girano attorno alla testa,

Sto girando, giro in vortice

Quanto ci metteranno ad andarsene?

Pearl Jam, Black, in “Ten”, 1991 (Nuovi Poeti Rock Americani, Arcana Editrice, 1994)

Oh, you couldn’t dam that river,

And maybe I don’t give a damn aniway

So you couldn’t dam that river

And it washed me so far away

Oh, non siete riusciti ad arginare quel fiume

E forse non me ne importa nulla

Così non siete riusciti ad arginare quel fiume

E lui mi ha spazzato via lontano

Alice in Chains, Dam That River, in “Dirt”, 1992 (Nuovi Poeti Rock Americani, Arcana Editrice, 1994)

[Le interviste citate nella articolo sono tratte da “Guido Chiesa – Steve Bush, The Sound of Seattle, Stampa Alternativa, 1993”]

We Were Grunge. In cammino con Chris Cornell, Curt Cobain, Layne Staley,Eddie Vedder

We Were Grunge. In cammino con Chris Cornell, Curt Cobain, Layne Staley,Eddie Vedder

Musica, saggistica

Paolo Emilio Persiani Editore

2020

115 p., brossura