Dal silenzio alla parola

Di Geraldine Meyer

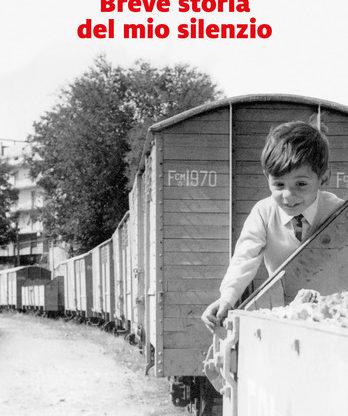

Un’infanzia che non finisce. E non perché si tramuti in infantilismo. Ma perché, semmai, assume i contorni di uno spazio di riflessione e, ancor più, quello di uno scrigno di ricordo e dimenticanza. Questo è, insieme a tante altre cose Breve storia del mio silenzio, l’ultimo libro di Giuseppe Lupo. Una vera e propria discesa e risalita da quei territori spazio-temporali che stanno lì, comunque inossidabili, a dirci come la geografia dell’anima sia una vera e propria cartografia. Da leggersi come una mappa.

Giuseppe Lupo ci racconta di un trauma infantile che, per un tempo lungo e breve insieme, gli ha impedito l’uso della parola. E di come, quel silenzio, sia divenuto occasione per ragionare attorno alla parola. Soprattutto quella scritta. Che sarà poi l’intero mondo dello scrittore. Una biografia, un memoire, una ricerca letteraria a cavallo di una Basilicata che sta cambiando pelle e una Milano che comincia a conoscere le luci di una ribalta non priva di ombre.

Un viaggio, reale e intellettuale, in cui la cesura tra la casa d’origine e un altrove evocato e sognato, assumono i connotati di un conflitto a volte doloroso, disorientante ma pieno di vita e sfide. Lupo narra, con amore e gratitudine, dei suoi genitori. Entrambi insegnanti. Entrambi, con sfumature diverse, consapevoli dell’importanza della cultura e di quanto quel figlio debba allontanarsi per trovare la sua strada fatta di parole. Tutto attorno scrittori e libri. Tanti libri. Ad ogni svolta della vita di Giuseppe c’è un libro che lo accompagna, che lo chiama verso altri luoghi. Anche solo immaginati. Breve storia del mio silenzio èanche, per moltissimi aspetti, la storia di una formazione letteraria che diventa, inevitabilmente, una storia di viaggi. Come i viaggi in treno, lungo l’Appennino, per andare e tornare. Dalla Basilicata a Milano ma anche dall’infanzia all’età adulta. Perché di questo si tratta, di un andare e venire continuo, tra punti di una cartina geografica ma anche, e soprattutto, tra mappe di una cartina dell’anima. Tra ricordi e bisogno di dimenticanza. Perché è da questa che, in fondo, nasce la scrittura.

Breve storia del mio silenzio è il racconto, dunque, di un bambino che diventa uomo tra le pagine dei libri, grazie alle pagine dei libri. Lungo un sentiero che, proprio come le pagine di un libro, si può leggere e sfogliare avanti e indietro. Proseguendo ma anche ritornando sulle pagine già lette. Proprio perché c’è la possibilità di dimenticare.

Una storia individuale che si intreccia a quella di un’Italia del boom, degli anni ’60, di scrittori e intellettuali, per arrivare a una fine del ‘900 che spesso ha tradito ciò che quel secolo aveva seminato in termini di cultura. Ne parliamo un po’ con l’autore stesso

Professor Lupo, mi permetto di iniziare questa intervista citando un altro suo saggio e cioè Appennino come Medio Occidente, contenuto nel testo Civiltà Appennino. Lì, a un certo punto, lei scrive: “Cercare una via alternativa all’esistere dentro un paesaggio appenninico non soltanto presuppone il senso totalizzante di spaesamento, ma implica la strana condizione di perdere i ricordi ed essere cercato dai ricordi…[…] A osservarlo mentre si viaggia, l’Appennino è il luogo degli orizzonti nascosti, dove cresce la sensazione che il tempo si sia dimenticato di essere tempo e sia fuggito via, lasciando in eredità la dimensione di assenza, il disincanto di un passato che ha bisogno di luce e di vento per tornare a manifestarsi all’aria aperta.” Forse sbaglio ma a me sembra che in queste parole ci sia la chiave di lettura anche del suo, bellissimo, Breve storia del mio silenzio. È così?

Civiltà Appennino è un libro dove rifletto se esiste o non esiste una dimensione antropologica legata all’Appennino, ma ha più d’un legame con il mio romanzo perché anche in Breve storia del mio silenzio si parla di una condizione appenninica da cui partire. Io ho vissuto la dimensione di appenninico sradicato e finito a vivere in pianura. Perciò credo ci sia un legame tra i due libri.

Ciò che più colpisce nel libro è quello che appare come un conflitto tra ricordi e dimenticanza, passato e presente, luoghi d’origine e luoghi di adozione, se così possiamo chiamarli. Possiamo dunque dire che la scrittura nasca, inevitabilmente, da una cesura? Da un passo che, ad un certo punto, inciampa?

Apparentemente l’azione di scrivere discende dall’azione del ricordare, come se la memoria fosse una specie di serbatoio che contiene la benzina per il motore (che è il romanzo). In effetti per scrivere bisogna ricordare, non sempre ma il più delle volte è così. Con il passare degli anni però mi sono fatto l’idea che ciò che scriviamo è destinato a essere dimenticato, cioè scriviamo quel che potrebbe essere dimenticato, scriviamo ciò che potremmo dimenticare (e dunque lo affidiamo a un pezzo di carta). Quel che non siamo sicuri di dimenticare, non lo racconteremo mai, ma ce lo terremo per noi.

Le ultime righe di Breve storia del mio silenzio così recitano: “Scriviamo ciò che è destinato ad essere cancellato, scriviamo per dimenticare.” Ci sono fiumi di letteratura (e anche di psicoanalisi) in queste parole. Come si concilia, per uno scrittore, la dimenticanza con l’assorbimento di una eredità letteraria? Harold Bloom parlava di “angoscia dell’influenza”.

Memoria e oblio sono due funzioni di una stessa cosa: il rapporto con il tempo. Ma sono due facce della stessa medaglia o, meglio, uno la riscrittura dell’altro. Nel momento stesso in cui affidiamo a una carta una storia fatta di parola, siamo consapevoli che quella storia possiamo dimenticarla tanto è affidata alla carta. Leggere i libri degli altri significa venire a contatto con l’oblio degli altri (non con la loro memoria). La loro dimenticanza diventa nutrimento per la mia memoria, che a sua volta nutrirà altri.

Breve storia del mio silenzio è molte cose insieme. Romanzo di formazione, saggio letterario, memoire. Ma ciò che prevale, almeno è ciò che è apparso a me, è sempre la geografia. Intesa come scrittura dei luoghi anche metaforici, non solo fisici. Luoghi, sensazioni, odori, profumi, immagini evocate, libri letti. È sbagliato dire che, in un certo senso, la sua sia comunque letteratura odeporica? Anche quando non narra, concretamente, di luoghi e città?

Sono sempre stato interessato ai luoghi (e dunque alle geografie) anziché alla storia. In realtà spazio e tempo sono la stessa cosa, cioè segnano il tempo. Però credo che per capire un autore o un’opera sia necessario visitare i luoghi dove egli o essa si sono generati. Anche perché un luogo non è soltanto un contenitore di spazio, cioè una geografia. È soprattutto una dimensione umana.

Il contrasto tra la Basilicata che lei ha lasciato e la Milano che ha trovato, nel suo libro emergono in realtà come una sorta di continuità. Come se arrivo e partenza fossero figlie di un medesimo sentimento di inappartenenza. Eppure, proprio per questa inappartenenza, ancor più fondanti. È così?

Andato via dalla mia terra, a 18 anni, ho sentito la mancanza. Con difficoltà, con molta fatica mi sono ambientato nella nuova terra dove sono approdato. Di fatto, quando vai via da una terra, perdi quella terra e senti di non appartenere più. Nello stesso tempo, però, non appartiene nemmeno alla terra dove approdi perché non è quella che ti ha generato. Per anni ho cercato di capire questa condizione, senza riuscirci. Adesso sono più sereno perché ho capito di aver trovato il mio equilibrio in questa continua altalena tra appennino e pianura, cioè tra Lucania e Milano.

Lei parla moltissimo dei suoi genitori, entrambi insegnanti. Famiglia, scuola, eredità di parole. Lei, anche come professore, quanto avverte che siano venute a mancare negli ultimi anni?

La società italiana è cambiata (in peggio secondo me). Sono mutati i valori che la sostengono e gli obiettivi che si inseguono. Negli anni della mia infanzia l’istruzione era ancora un ascensore sociale. Oggi siamo di fronte a esempi in cui chi non studia paradossalmente ottiene gratificazioni superiori a chi studia. E questo è devastante dal punto di vista pedagogico.

Leggendo il suo libro si nota come ad ogni svolta della sua vita, ad ogni altrove evocato e desiderato, ci fosse un libro. E pare davvero che per lei “in principio era il verbo” sia stato un precetto molto concreto. Anche un verbo non pronunciato, come nella sua storia di bambino. Ma quanto conta, in realtà, il silenzio nella scrittura?

Credo sia il momento più favorevole alla scrittura, il momento di incubazione. Sempre il silenzio accompagna la deflagrazione di un terremoto, di un tuono, di un maremoto. C’è nel silenzio quell’attesa di qualcosa che accadrà. Ecco, il silenzio per me è stato il grande magazzino in cui si ammucchiavano le parole.

Breve storia del mio silenzio

Breve storia del mio silenzio

Biografia

Marsilio

2019

202 p., brossura