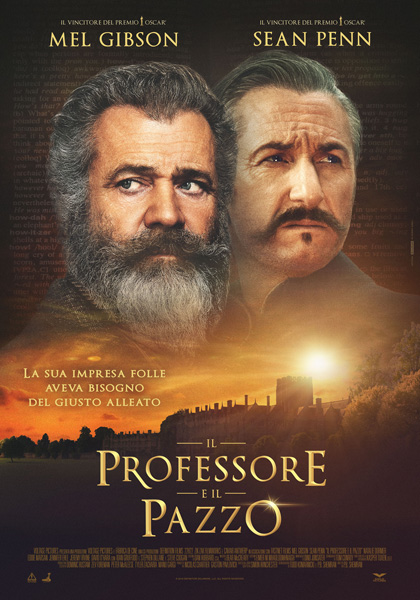

“Il professore e il pazzo”, passando per De André…

Di Michele Nigro

La parola non può essere imprigionata. Essa appartiene a tutti: all’uomo ordinario, socialmente inquadrato e all’individuo geniale, disadattato e maledetto. Possiamo ricercare in maniera certosina e scientifica le sue origini etimologiche e ripercorrere filologicamente la sua evoluzione storica nei secoli, possiamo setacciare le citazioni letterarie che la contengono come i cercatori cercavano pagliuzze d’oro setacciando la sabbia dei fiumi, ma ritorna ad essere parola viva nel presente, nel nostro quotidiano, solo quando interagisce con la materia pulsante dell’esistenza, con gli elementi concreti a cui è legata per un’antica convenzione, solo quando diventa linguaggio reale per redenzioni, rinascite sentimentali e impensabili perdoni…

È taumaturgica. La parola guarisce, lentamente, come medicina che penetra nell’anima: ogni fonema è una molecola di farmaco che entra nella cellula malata per ristrutturarla e ripensarla. Per renderla di nuovo disponibile all’amore e alla vita. I contenitori di questo farmaco miracoloso sono i libri, ma anche certi fogli inediti imbrattati di pensiero mandati in giro a trasmettere idee o a donare tasselli per un lavoro immane e apparentemente infinito.

La parola rende liberi, sia gli uomini già liberi ma prigionieri di schemi accademici e di pregiudizi classisti, sia gli uomini realmente prigionieri delle sbarre invalicabili di un manicomio criminale e dei propri fantasmi. La parola non ha pregiudizi, è democratica, non si nega a nessuno: si lascia plasmare, ricombinare e rielaborare da ogni mente degna di compiere nuove acrobazie in nome della bellezza e della libertà interiore. Al punto che, alla fine della storia, diventa difficile capire fino in fondo chi è l’uomo incatenato e chi l’uomo libero di andarsene.

Solo la “pazzia”, termine il cui significato – almeno oggi, grazie alle battaglie di uomini visionari come Franco Basaglia e altri – ha fortunatamente margini labili ed elastici e non più così netti come in passato, può creare dei corto circuiti creativi che in soggetti normali vengono definiti “geniali”: si ripropone ancora una volta l’eterno confine tra genialità e follia. A definire tale confine ci pensano certi schemi mentali e i pregiudizi a essi collegati ed ereditati per convenienza sociale.

Il nozionismo, la preparazione accademica, l’ordine conoscitivo delle cose, l’approccio scientifico al sapere, l’anatomia del significante attraverso il tempo, rappresentano la base, l’humus necessario per dare vita a solide creazioni che sopravvivono agli anni; ma giustamente c’è chi ha paragonato l’atto poetico a una forma di autismo, e certi istinti non si conquistano attraverso titoli accademici. La “pazzia” fa perdere i freni inibitori della lingua (che non significa straparlare ma collegare significati in maniera trasversale), trasforma un’impresa impossibile per menti ordinarie in gioco salvifico, apre canali comunicativi altrimenti inesplorabili (tutto è incomprensibilmente più chiaro e interconnesso, si ha una visione limpida dell’insieme), rende possibile l’unione tra concetti apparentemente inconciliabili creando bellezza. Non tutti sanno riconoscere il bello creato in questo modo, non tutti accettano i processi creativi che si discostano dall’ordinario: si bada più alla forma non sconveniente che all’efficacia finale del contenuto. Meglio, quindi, tenere nascosta la componente folle di un successo, meglio non rendere pubblici un nome e un cognome che potrebbero mettere in imbarazzo l’istituzione e la sua élite.

Grazie a un gioco di analogie, mi ritorna in mente la canzone di Fabrizio De André intitolata “Un matto (Dietro ogni scemo c’è un villaggio)”: anche in quel caso gli abitanti del villaggio – esempio miniaturizzato della società in cui viviamo – non riescono ad accettare la presunta stranezza dello “scemo” e quella sua insana ostinazione nel voler “imparare la Treccani a memoria” (trasposizione deandreiana dell’Enciclopedia Britannica del “matto” di Edgar Lee Masters, Frank Drummer, immortalato nell’Antologia di Spoon River).

Anche in quel caso, come nel film The Professor and the Madman del regista P. B. Shemran, vi è un dizionario di mezzo, o comunque un immenso lavoro enciclopedico da portare a compimento; con la differenza che mentre il Frank Drummer di Masters/De André è a piede libero quando comincia la sua sovrumana opera mnemonica, per poi essere promosso a “matto” agli occhi dei benpensanti e per questo rinchiuso, il medico “pazzo” del film (William Chester Minor) decide di dare il proprio contributo alla redazione della prima edizione dell’Oxford English Dictionary di Sir James Murray, già in qualità di matto visionario, assassino messo sotto chiave e pericolo pubblico certificato.

In comune tra le due storie c’è ovviamente la parola; canta De André:

“E sì, anche tu andresti a cercare

le parole sicure per farti ascoltare:

per stupire mezz’ora basta un libro di storia,

io cercai di imparare la Treccani a memoria,

e dopo maiale, Majakowsky, malfatto,

continuarono gli altri fino a leggermi matto.”

Se per il matto di De André la meticolosa ossessione in ordine alfabetico per le parole diventa motivo di internamento, per il pazzo del film, interpretato da Sean Penn, è occasione di riscatto mentale, sentimentale, addirittura sociale, non senza periodi di ricaduta. Nel primo caso si cerca di dominare la parola per assomigliare ai “normali”, per comunicare il mondo che si ha nel cuore e farsi ascoltare da loro; nel secondo i raffinati strumenti di comunicazione sono stati messi a tacere dalla follia, ma il dominio della parola è già verificato da una solida formazione culturale, è preesistente al motivo dell’incarcerazione (infatti il film è tratto dal saggio di Simon Winchester intitolato L’assassino più colto del mondo). I libri, tra le quattro mura della prigionia, diventano appigli, ancore di salvezza, ali per volare fuori… Diventare collaboratore volontario di Sir James Murray, un modo per comunicare con l’esterno, per contribuire a migliorare il mondo delle parole e quindi un’occasione di redenzione. Perché le parole possono davvero cambiare il mondo, a cominciare dal proprio.

Due tentativi di riscatto finiti in maniera decisamente differente: per il pazzo di De André – almeno secondo una sciocca vulgata dura a estinguersi – “Una morte pietosa lo strappò alla pazzia” mentre era ancora rinchiuso in manicomio; per William Chester Minor – grazie soprattutto all’aiuto dell’amico Murray – la libertà, la riabilitazione mentale, fino al reinserimento in società e a una morte dignitosa in casa propria.