L’alterità dell’io

Di Emanuele Martinuzzi

Nella storia della cultura filosofica e letteraria occidentale il concetto di alterità, o anche più colloquialmente di altro, ha assunto e custodito profonde e annose questioni, tuttora inesplorate e forse inesplorabili. Comunemente con l’altro si può intendere il vicino di casa, come lo straniero, il nemico, quand’anche uno sconosciuto che si sfiora per strada o con cui ci si trova a gareggiare sportivamente. Da un punto di vista psicologico ed esistenziale l’altro può rappresentare le istanze pulsionali inconsce di un individuo o metaforicamente la sua parte oscura. Nondimeno, traducendo questa visione in un ambito metafisico, ecco che si spalanca l’ignoto della morte o l’ineffabilità del divino. L’altro sembra rappresentare ciò che non ci è familiare, intimo o conosciuto. Il non-altro ciò che invece ci rassicura, completa e compie, rispecchiando in un certo senso quello che ci si aspetta da noi stessi. O forse proprio quello che intendiamo con noi stessi. Però alla luce di queste premesse non è paradossale pensare che il concetto dell’altro, pur stagliato in un orizzonte incerto e remoto, riesca comunque a trattenere in sé tutta una serie di costellazioni di quesiti che, sorreggendo certi fondamenti e architetture intellettuali, possono illuminarci dalla loro inaspettata latitudine, proprio perché problematica, inattuale. L’altro è ciò che sfugge, ma proprio in questa stessa distanza pone le coordinate per ciò che rimane, le qualità di ciò che è dato, il suo essere così com’è, rispetto alle qualità critiche e criptiche di ciò che non si dà, ponendosi nella lontananza, radicalmente parlando nell’assurda prospettiva del non essere. Più banalmente l’altro è ciò che non si è, il non-altro ciò che si è.

“Dunque nessuno dica che noi, pur dichiarando «ciò che non è» il contrario di «ciò che è», osiamo dire che esso «è». Infatti noi da tempo riguardo ad un qualche suo contrario abbiamo lasciato perdere se è oppure no, se abbia discorso o sia pure assolutamente indicibile: ciò che ora abbiamo detto essere «ciò che non è», o qualcuno ci confuti e ci dica che non abbiamo detto bene, o finché non è capace anche lui deve dire come diciamo noi: che i generi si mescolano l’un con l’altro, e che «ciò che è» e «l’altro» attraversano tutti i generi e si attraversano reciprocamente; che «l’altro», partecipando di ciò che è, grazie a questa partecipazione «è», non però ciò di cui partecipa, ma altra cosa, ed essendo altro da «ciò che è» appare chiarissimo che è necessariamente qualcosa che «non è»; che «ciò che è» da parte sua partecipando de «l’altro» è altro dai restanti generi, ed essendo altro da tutti quanti quei generi non è né ciascuno di essi né tutti assieme, ma solo sé stesso, cosicché «ciò che è» indubitabilmente in mille modi e in mille relazioni «non è», e gli altri generi, uno alla volta e tutti assieme, in molti modi «sono», in molti modi «non sono».” [1] L’altro non soddisfa mai quei criteri di razionalità o comprensibilità, che definiscono ciò che è e permane nel suo stato di equilibrio. Di conseguenza l’altro non è il prossimo, che approssimato a ciò che è, tende a conformarsi alla natura dell’essere, alla sua razionalità, al suo senso osservabile e descrivibile. L’altro non vive la sua distanza come un mancato approssimarsi, ma questo suo contrasto

irrisolvibile col mondo dell’essere è piuttosto una fuga, un volo Pindarico verso il nulla, un volo di Icaro che non smette di bruciarsi al sole dell’inafferrabilità. In questo senso l’alterità è una zona d’ombra, è l’eco del nonsenso, che fa vibrare di sé ogni stato del dicibile e quindi dell’essere. Usando un termine per certi versi fuorviante, per quanto evocativo, l’altro è quella diversità che pone in crisi ciò che invece si presuma stia, immutabile, così com’è. Il contrario del diverso è l’Io, anche secondo una lunga tradizione interpretativa, che si può prendere linguisticamente come esempio e paradigma per l’evolversi di questa riflessione. L’Io essendo in qualche modo a noi coincidente non può che essere presumibilmente quella realtà più remota dall’essere diversa da sé stessa. L’Io si conosce come tale e secondo criteri di ragionevolezza associa a sé medesimo certe categorie del pensiero, direttamente osservabili e linguisticamente descrivibili, inoltre si situa in uno spazio con evidenza, assumendovi una forma non priva di corporeità, associabile logicamente ad un individuo.

“Ma poiché la materia è il principio d’individuazione, da ciò sembra forse seguire che l’essenza (che in sé abbraccia insieme materia e forma) sia solo particolare e non universale. Da ciò seguirebbe che le cose universali non hanno definizione, se l’essenza è ciò che viene significato tramite la definizione. E dunque bisogna sapere che non la materia presa in qualsiasi senso è il principio d’individuazione, ma solo la materia designata (materia signata). E dico materia designata quella considerata sotto determinate dimensioni. Ma questa materia non viene posta nella definizione dell’uomo in quanto è uomo, ma verrebbe posta nella definizione di Socrate (se Socrate avesse definizione). Nella definizione dell’uomo invece viene posta la materia non designata; infatti nella definizione dell’uomo non vengono poste queste ossa e questa carne, ma ossa e carne in assoluto, che sono la materia dell’uomo non designata”. [2]

In questa strutturazione di significati, che provengono da molteplici modi di intendere l’individuo, l’altro non può che assumere la densità di un non essere nebuloso, quel non spazio estromesso da ciò che è considerato il mondo dell’Io e del suo estrinsecarsi nella realtà attraverso gesti, alfabeti, immagini, forgiati ad immagine e somiglianza del sé, infine anche un non mondo, situato oltre le colonne d’Ercole di ciò che può e deve essere conosciuto. Superare le colonne d’Ercole è sempre stato una sfida o un sacrilegio, permesso o tentato solamente dagli dei, dagli eroi, dai filosofi, dai poeti o dai folli. Credo non casualmente queste categorie si possano metaforicamente sovrapporre l’una nell’altra. In questo modo l’alterità diventa non solo problematica da un punto di vista esclusivamente intellettuale, come sforzo mentale o conquista filosofica, mero calcolo dialettico, ma anche come tormento del conoscere, una sorta di eroismo estetico o addirittura un dramma esistenziale, perché se è l’Io stesso che cerca di situarsi oltre il proprio mondo circoscritto, che si pone dove non potrebbe né dovrebbe porsi, in qualche modo è l’Io che si apre drammaticamente al non-Io, che si lacera in quella tensione che miseramente lo respinge dall’altro e lo incatena (o libera) verso il nulla dell’alterità. Quindi non si tratta più di un agire innocuo e contemplativo. Non si tratta più di fare i conti con un Io astratto e conoscitivo. “La vecchia filosofia aveva come proprio punto di partenza la massima seguente: io sono un essere astratto, un essere esclusivamente pensante, e il corpo non appartiene al mio essere. La nuova, invece, incomincia con quest’altra massima: io sono un essere reale, sensibile, e il corpo appartiene al mio essere, proprio nel senso che il corpo nella sua totalità è il mio stesso io, il mio stesso essere. Di conseguenza, mentre il vecchio filosofo svolgeva il proprio pensiero in una continua contraddizione e in una continua disputa contro i sensi, al fine di difendersi dalle rappresentazioni sensibili, e non contaminare con esse i concetti astratti; la nuova svolge il proprio pensiero in accordo e in pace coi sensi.” [3]

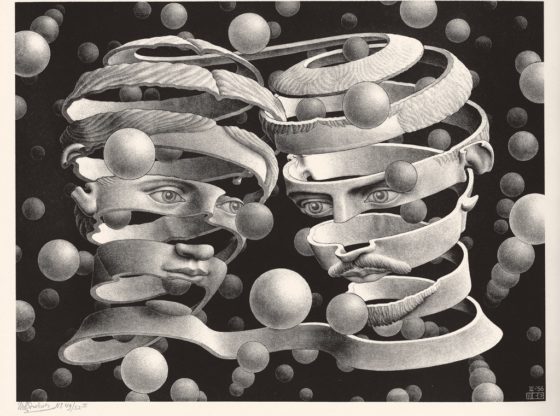

Detto questo si commetterebbe sicuramente un errore nel ritenere l’Io concreto e corporeo disgiunto dall’Io pensante e astratto, rispetto anche alla prospettiva straniante dell’altro. Non si tratta di una riduzione materialistica l’ampliare l’Io alla sua componente corporea, bensì di un’integrazione necessaria, fatta con il fine di rendere più accessibile e allo stesso tempo più complesso proprio il concetto di altro e la sua presunta forma corporea, inevitabilmente misteriosa e indefinibile. L’altro è qualcosa che non può somigliare all’Io, altrimenti sarebbe l’Io stesso. Una certa somiglianza può essere tradotta come la capacità dell’Io di far proprie le cose, assimilandole al suo mondo, conoscendole come facenti parti di sé. Invece il corpo dell’altro non può che essere inteso come mostruoso, cioè che non si mostra o che si mostra attraverso forme sconosciute. La metamorfosi dell’Io verso l’altro è l’irreversibile decadenza dell’Io verso una deformità che fa deflagrare i confini del proprio corpo-mondo, al di là dei limiti e degli orizzonti concessi al proprio significare. La mostruosità è l’insensatezza della forma che ha l’ardire di manifestarsi dalla distanza incolmabile dell’altro, dalla sua irragionevolezza, dal suo incutere l’arcaico timore della non-forma, ossia il segreto desiderio dell’Io di morire, di superare la sua stessa forma, avvertita come transitoria e limitante. La crisi dell’Io di aprirsi all’altro e alla sua irreversibile forma deformante non è però come si può supporre solo una pulsione di morte dell’Io, una manifestazione del suo annichilimento. Questo perché l’Io non è una realtà chiusa, un volto senza fisionomia, un orizzonte limitato e assoluto, ossia slegato da tutto ciò che non è sé stesso. Anzi l’identità è una relazione, un crocevia di legami aperti col mondo e coi mondi, un cammino e una scoperta, miriadi di volti che vanno a comporre questo volto nascosto. In questa prospettiva l’altro non è l’altro da sé, non è una negazione che assorbe nel suo nulla l’identità, ma è il proprio volto riflesso, la propria alterità sconosciuta che si manifesta problematizzando l’illusione dell’Io di bastare a sé stesso, di essere mondo in un senso solipsistico ed escludente. Invece l’identità è proprio una dialettica tra sé e alterità negate. Il mondo è questa trama di rimandi, contenuti, voci, respiri, che si susseguono integrandosi e mutandosi l’uno nell’altro, disegnando e dipingendo un volto che ci parla dal silenzio e nel silenzio dell’alterità. “Il volto si sottrae al possesso, al mio potere. Nella sua epifania, nell’espressione, il sensibile, che è ancora afferrabile, si muta in resistenza totale alla presa. Questo mutamento è possibile solo grazie all’apertura di una nuova dimensione. Infatti la resistenza alla presa non si produce come una resistenza insormontabile, come durezza della roccia contro cui è inutile lo sforzo della mano, come lontananza di una stella nell’immensità dello spazio. L’espressione che il volto introduce nel mondo non sfida la debolezza del mio potere, ma il mio potere di potere. Il volto, ancora cosa tra le cose, apre un varco nella forma che per altro lo delimita. Il che significa concretamente: il volto mi parla e così mi invita ad una relazione che non ha misura comune con un potere che si esercita, foss’anche godimento o conoscenza”. [4]

Solitamente si ritiene che sia la fisionomia dell’Io a parlarci dalla prossimità dei segni dei linguaggi conosciuti, sempre a misura d’uomo, comprensibili e pacificanti, amici e rassicuranti, mentre l’oscuro profilo dell’altro non può che atterrirci col suo silenzio ineffabile, smisurato e temibile, incomprensibile e minaccioso, come un nemico che proviene da lontano o l’ignoto che si camuffa sotto al proprio naso. Ed invece è proprio l’assenza di un volto riconoscibile che rende l’altro lo specchio ideale per il volto dell’Io. Nell’alterità di ciò che non fa parte di noi, che lo si accolga o respinga, abita la parte rimossa e taciturna del nostro stesso volto, la nostra identità violata e violabile, aperta come una ferita transitata da universi e idiomi, culture e identità, armi distruttrici e balsami riparatori, corpi o astrazioni, melodie o silenzi, essere o non essere. Ogni differenza emanata da questa assenza di forma o lontananza corporea è in realtà un piccolo mattone, con cui è costruita la nostra stessa identità, mai ultimata e ultimabile, mai uguale a sé stessa e allo stesso tempo circolo creativo da cui scaturisce ogni cosa: muraglia trasparente, vestimento di corazza, nudità di parola, silenzio del significato.

“Il sapiente è un cacciatore che sorprende una candida nudità e che la viola con il suo sguardo.” [5]

Una volta denudato l’Io dei suoi rigidi confini si aprono spiragli, brecce e varchi di senso per accogliere ciò che era estromesso, considerato straniero, diverso, inaccettabile. Una volta denudato l’altro della sua vertiginosa distanza si mostrano linee, forme e spazi così vicini così lontani, che possono essere le fondamenta per nuove costruzioni, nuove città, nuove oasi nel deserto. Identità e alterità acquisiscono una conoscenza di sé paradossalmente proprio quando si abbandonano l’una nell’altra, quando pongono in discussione le radici che le hanno poste in essere, abbandonando i propri stessi nomi, facendosi cullare dall’armonia a-simmetrica di questo nuovo stato o universo, che doveva essere la morte, la fine del conosciuto ed invece è l’inizio di un nuovo modo di intendere il conoscibile. Non c’è niente che non si dica in quell’assenza di suono, che è il dialogo più profondo, quello tra essere ed essere, tra non essere e non essere, tra essere e non essere. L’identità e l’alterità si fanno entrambe dialogo vivente una volta tagliate tutte le lingue particolari, apertura una volta divelte tutte le porte chiuse, ponte una volta distrutti tutti gli argini inariditi, casa una volta seminati tutti i deserti.

“Io è un altro.” [6]

Note

[1] Dal Sofista, Platone

[2] Dal De ente et essentia, San Tommaso D’Aquino

[3] Dai Princìpi della filosofia dell’avvenire, Ludwig Feuerbach

[4] Da Totalità e infinito, Emmanuel Lèvinas

[5] Da L’essere e il nulla, Jean-Paul Sartre

[6] Dalla Lettera a Georges Izambard, Arthur Rimbaud

In copertina Emanuele Martinuzzi