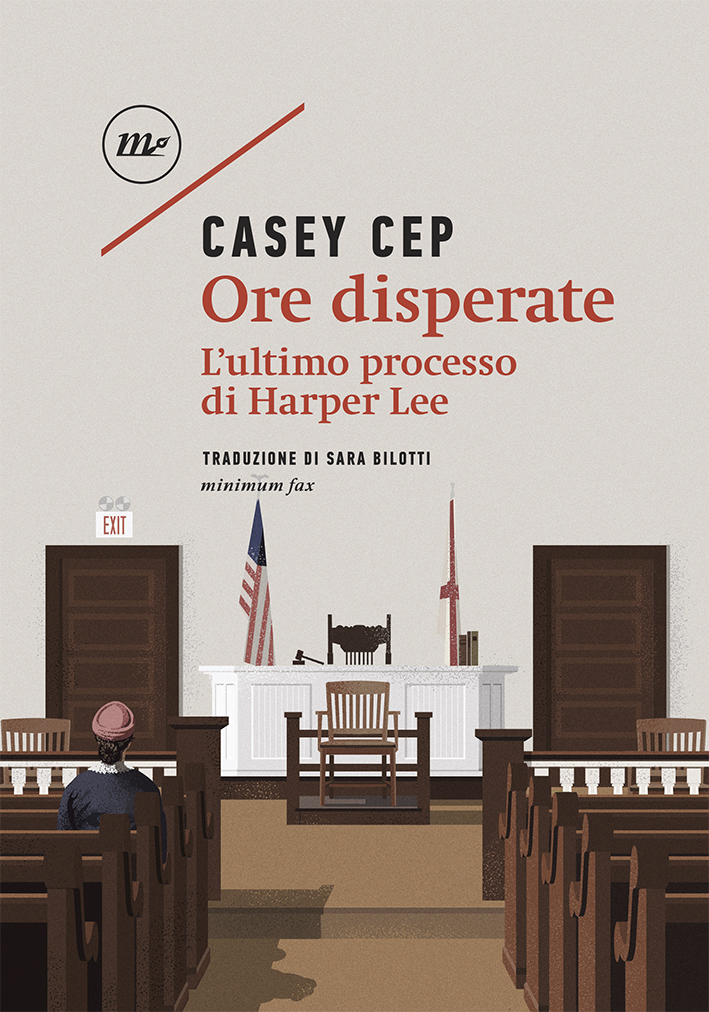

L’ultimo processo di Harper Lee

Di Geraldine Meyer

C’è qualcosa, nelle storie americane, che pare legarle indissolubilmente, con i luoghi in cui si svolgono. E non per un semplice accidente che indurrebbe a pensare che “altro luogo, altra storia”. E nemmeno per il più pertinente legame culturale tra un evento e il luogo che lo ha visto accadere. In realtà, con le storie americane, sembra sempre di trovarsi al cospetto di una catena di eventi in cui i luoghi divengono personaggi proprio come le donne e gli uomini che di quegli eventi sono i tasselli. Sarà per il potere evocativo di alcuni nomi. Ma pare veramente che la storia raccontata in questo interessante Ore disperate. L’ultimo processo di Harper Lee, di Casey Cep non avrebbe potuto avere, per teatro, che una contea chiamata Tallapoosa, in uno stato come l’Alabama, in una porzione di America ai confini con la Georgia. Tra cittadine chiamate Alexander City, Selma, Monroeville, le sponde del Martin Lake.

Nessuna semplificazione deterministica, nessun nomen omen, quanto semmai un insieme fatto di punti composti da storia e geografia. È proprio questo che si prova leggendo questo testo, un vero reportage, interessante anche per la struttura formale scelta dalla Cep. Per raccontare, per tenere insieme le diverse storie come le tessere di un puzzle che va formandosi, e il cui risultato finale lo si può comprendere ancor meglio se visto dall’alto.

Siamo negli anni ’70, tra il caldo umido dell’Alabama, in quel sud degli Stati Uniti attraversato dalle tensioni raziali (che sappiamo essere il vero peccato originale d’America). Ed è qui che il reverendo Willie Maxwell, afroamericano, viene accusato dell’uccisione di cinque persone, tutte appartenenti alla sua famiglia. E tutte per incassare le polizze delle assicurazioni sulla vita. E qui, proprio come il puzzle di cui parlavo prima, la Casey ci conduce nella storia della nascita di questo tipo di polizze, tra capitalizzazione della morte e problemi di etica in stati in cui la religione permeava (e ancora permea) di sé molti aspetti. O, sarebbe meglio dire “le religioni americane” come suggeriva Harold Bloom nel suo bellissimo e omonimo libro. E questa cornice storica ci aiuta a meglio comprendere la vicenda umana e giudiziaria di Maxwell, tra fascinazione, vudu, integrazione raziale e pettegolezzo.

A difendere il reverendo l’avvocato Tom Radney, figura emblematica di quel progressismo dai confini però ben netti, tipico di una terra in cui non era considerato contraddittorio che un bianco difendesse un nero pur non gradendo che quel nero potesse votare. Ma emblematico anche di quel pragmatismo forse non facile da comprendere fino in fondo, per noi europei, che porta lo stesso Radney a difendere l’uomo che ucciderà lo stesso Maxwell. E attorno a questo intreccio, processuale ma non solo, la Cep ricostruisce non solo la storia del processo stesso, del clamore suscitato, ma anche quella di Harper Lee, la scrittrice da un solo libro, quel Il buio oltre la siepe, che le procurerà fama e ricchezza. E le pagine dedicate a lei ci portano, senza strappi, alla storia (e questa è sicuramente la grande abilità della Cep) nella vita di questa scrittrice, nelle sue sfumature, in quella personalità così complessa, timida e tormentata, disperatamente votata alla scrittura.

E sempre senza strappi veniamo condotti, con una coerenza interna che è anche cifra stilistica di questo Ore disperate, nella storia di Truman Capote, amico caro della Lee e autore di A sangue freddo alla cui stesura la stessa Lee contribuì in modo importante. Anche le pagine del loro viaggio in Kansas, nei luoghi in cui la storia che entrerà nel libro di Capote sono un tuffo nel lato più personale della scrittrice americana. Il cui legame con la storia del reverendo Maxwell non fu solo geografico e biografico (la Lee era originaria di Monroeville) ma anche, in qualche modo, personale. La Lee, infatti, avrebbe voluto scrivere un libro sul reverendo, un continuo, seppure con altri mezzi, del suo primo e unico successo letterario.

C’è, infatti, in questo Ore disperate, un elemento che appare con forza. Quella sorta di continuità tra vita e scrittura, tra fatti che si sceglie di raccontare e la vita di chi decide di raccontarli. La Cep ci restituisce, non solo un rocambolesco caso giudiziario e il terreno sociale, politico e culturale in cui avvenne, ma ancor più la certezza di come anche la stesura di un libro non fiction sia, in qualche modo autobiografico. Soprattutto quando quel libro resta chiuso in un cassetto.

Davvero un bel lavoro quello che Casey Cep ci ha consegnato, frutto di approfondite ricerche, come dimostrato dalla ricchissima bibliografia.

Ore disperate. L'ultimo processo di Harper Lee

Ore disperate. L'ultimo processo di Harper Lee

Reportage

Minimum fax

2020

391 p., brossura