Storie raramente importanti

Di Arianna Bonino

Qui dentro c’è tutto il niente possibile.

Le cose che uno fa tra una e l’altra cosa che uno fa.

I pensieri che uno pensa tra uno e l’altro pensiero che uno pensa.

Quali pensieri contano e quali sono nulla?

Quelli in mezzo agli altri o gli altri?

Gerard Reve ha scritto il niente del tutto. Senza pietà e senza crudeltà.

Reve: viene da pronunciarlo come si dice un sogno, ma un sogno non è.

Un nome ritagliato da quello vero scritto sui documenti d’identità: Gerard Kornelis van het Reve, nato a Amsterdam il 14 dicembre del 1923. Morto ottantatre anni dopo a Zulte.

Famiglia di scrittori e giornalisti, lui invece non termina il liceo e più tardi studia grafica; fa diversi lavori, tra cui il reporter e l’infermiere.

Il “problema” di Reve è che è chiaro ed esplicito. Ed è un problema perché spesso i suoi testi affrontano e descrivono l’omosessualità, il sesso, ma anche il suo personalissimo senso della religione. E quindi, com’è facile immaginare, possono essere letti come crudi ed estremi oppure come osceni, indecenti, blasfemi.

Ma ridurre Reve a uno scrittore “scandaloso” sarebbe un grosso errore.

Reve scrive l’essenza dell’aridità, dell’incomunicabilità, dell’isolamento.

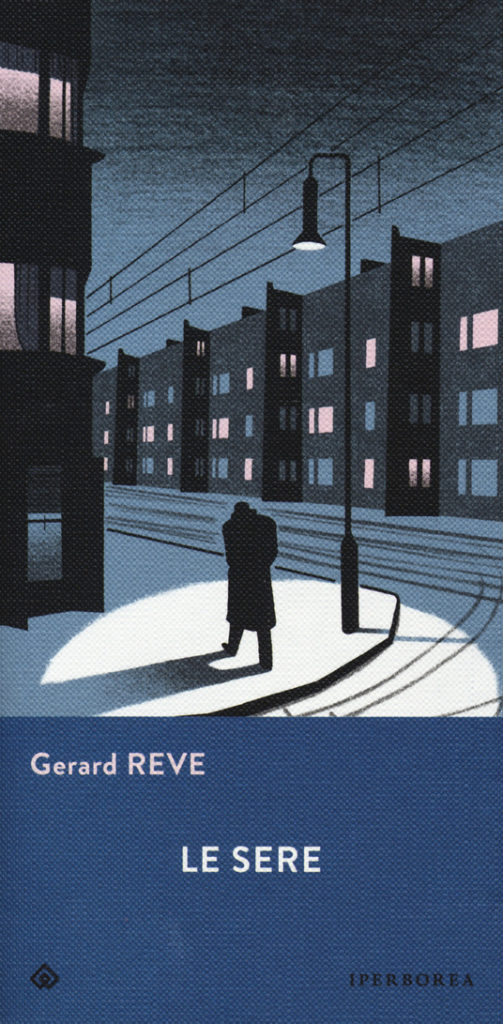

Il suo esordio narrativo è il romanzo “Le sere”, pubblicato nel 1947, dopo alcune primissime pubblicazioni dedicate alla poesia. Il libro valse a Reve il premio letterario Reina Prinsen Geerligsprijs.

Collocando storicamente il romanzo, verrebbe la tentazione di concludere che ciò che ci si trova dentro – un abissale senso del nulla umano – sia rappresentazione simbolica di quell’annientamento dei valori portato dalla Seconda Guerra Mondiale, come peraltro da qualsiasi guerra.

Non è esattamente così.

“Le sere” vive del suo sostanzioso nulla e porta con sé la descrizione delle angosce e dello straniamento proprio dell’essere umano, arrivando ben al di là degli eventi storici che vive.

La macrostoria non c’entra nulla.

È un romanzo del guardarsi dentro e non fuori. E del sentire l’eco del vuoto, non il boato delle esplosioni. Leggerlo oggi è valido tanto quanto averlo letto ieri. Conserverà questa validità domani, perché riguarda l’esistenza, non una vita.

Esce finalmente per i tipi di Iperborea nel 2018 e il consiglio è quello di fare in modo di imbattercisi senza ulteriori ritardi.

Non ci troveremo di fronte a una storia, bensì alle sere, quelle di ciascuno di noi.

L’occhio di Reve è fisso su Frits van Egters, impiegato, ventitré anni, i genitori, gli amici, i pasti, i deliri, gli anancasmi, i sogni. La Noia.

Reve mette subito in chiaro una cosa: qui si tratta di reggere. Nient’altro. E non può esser richiesto altro se è di reggere la vita che si tratta, a quanto pare.

Le parole e le frasi compongono il vuoto: il collage verbale ha l’aria di essere giocato su un numero di termini scarno e ridotto all’osso, a meno ancora. Reve dimostra una capacità agghiacciante di controllare ogni minimo tentativo di rianimazione del nulla. Non c’è un sobbalzo, non c’è un momento in cui una piccola esplosione o uno scatto permettano di sospettare che il grafico dei battiti non sia davvero in loop permamente.

Eppure aggioga, con quel suo dire in modo imperturbabile che la vita non dice niente, non si muove, non riesce nemmeno a fare schifo.

Ma se questo niente è così vuoto, perché le sue parole sono così piene di quel niente, perché lo dicono?

Una città olandese di appartamenti non riscaldati da stufe salamandra spente o quasi, tinelli non profumati da cene non preparate, ma predisposte: sul fuoco – azzurro più che rosso – c’è un pentolino che si annoia in attesa che il latte schiumi. Pietanze nate per essere mangiate in ritardo, sempre da riscaldare e che Frits consuma fredde, per noia.

La radio in soggiorno manda Bach, frigge e gratta, ma Frits non si alza, ascolta il fiume di suoni involgariti dalla vibrazione e rolla la quinta sigaretta del giorno in modo che la prima boccata coincida con l’attacco del secondo movimento.

E nello specchio grande, in fondo al corridoio deserto di luci, Frits si vede avanzare, conta le piastrelle del pavimento, si vede lì dentro, riflesso, si fa le boccacce, trattiene il fiato e misura l’incavo del suo ventre, nudo, il che non significa nulla. Ma lo fa.

Sulla finestra col vetro a ghigliottina il dito inventa cose inutili, sul vapore inerte.

Tracce che non rimarranno, mentre si ferma ad ascoltare il battito del sangue nella fronte appoggiata al gelo.Il giorno è piatto, ma non liscio, l’aria è grigia e gialla e senza movimenti, senza motivi.

Se la vita non esistesse, nessuno se ne accorgerebbe.

E tutto prende la postura orizzontale dell’ombra: non esistono stature, nessun rilievo. Non un sobbalzo. Le cose si spalmano. La vita è un murales da asfalto e la città è lei a camminargli addosso, questa volta.

Frits sogna e racconta i sogni: reali, surreali, uguali. Senza profondità. Forse.

Sono monologhi sincronici le apparenti conversazioni di chi popola queste pagine. Copioni di soliloqui collettivi e che nulla hanno del dialogo.

E ciclici, a spirale senza fine, tornano ad ogni pianerottolo serale pensieri e racconti di malattia e morte, quella degli altri, dei vicini di casa, di qualcuno conosciuto tempo fa, di un bambino. E ricordi, immaginari o no, non importa.

Frits ammirato dalla “malattia bellissima che nasce dal nulla e continua a crescere… A dispetto di qualsiasi cosa. Crudele, incurabile, grandiosa”. Come la sera e come la vita.

Frits, che non ancora al colmo dell’indifferenza per i genitori in via di trasformazione nel nulla reciproco, si chiede: “Che diritto ho di essere tanto indifferente?” e pensa “ non c’è più modo di tornare indietro. Assumiamo un’espressione indifferente o, se necessario, anche allegra”.

Canta, nel letto, da solo, per sentire la sua voce e non quella della madre che piange nella stanza accanto.

Non si priva di nessuna ossessione: ombre proiettate da una lampada che disegna ideogrammi inquieti sulle pareti del tinello, dissolvenze di abissi.

Il terrore della calvizie, il disgusto per il padre che si serve con la sua forchetta a tavola, il rifiuto che il suo tabacco sia speso in una pipa, l’orrore per il rumore del brodo nella bocca della madre, a cena.

Decide deliberatamente quando fare dell’ironia, quella amara, senza risa, riempitiva. Fallita quindi.

E, alla festa dei diplomati nel ‘38, dove rivede i compagni di classe, pensa “non c’è una sola parola che mi dica qualcosa. Comunque applaudirò”. E alla fine applaude forte, come tutti gli altri.

Frits non prende il tram, così risparmia. Anche perché non sta andando da nessuna parte, pensa.

Le sere, le sue sere, le sue sere attese. E niente che accada.

Non ci sono luci alle finestre.

“Nessuno sa cosa racchiuda un’abitazione umana”, pensa, guardando le case.

E quando è in camera sua, guardando attraverso lo spiraglio tra le tende, tra sé e sé si dice che nessuno lo può vedere da là fuori.

Frits lo sa e lo sappiamo tutti:

“Ognuno ha la sua storia. Ma raramente è importante”.

E dopo cosa succede?

Niente.