Sopra eroi e ombre

Di Arianna Bonino

Mervyn Peake, figlio di missionari congregazionisti inglesi attivi in Cina, lì nacque il 9 luglio 1911 e i paesaggi di quelle terre, in particolare gli scenari tipici delle zone a sud di Pechino, fecero da sfondo alla sua intera fanciullezza, imprimendosi profondamente nella memoria infantile di Peake, vissuto a Tientsin fino all’età di dodici anni. Sono scenari riecheggiati spesso nel tratteggio delle ambientazioni dei suoi romanzi. È nel 1923 che la famiglia Peake rientra in Inghilterra, dove il padre apre uno studio medico. Mervyn è giovanissimo quando lascia la Scuola di Etham per dedicarsi agli studi d’arte, che proseguirà alla Royal Academy dal 1929.

Il primo talento di Peake, quantomeno in ordine di apparizione, è quello pittorico: alcuni suoi dipinti vengono inserirti nell’ambito della Summer Exibition della Royal Academy già nel 1931.

Ha vent’anni quando decide di seguire il suggerimento di un suo insegnante dell’Etham College e si trasferisce sull’isola di Sark. Ora, i successivi due anni Peake li trascorre là, in mezzo al Canale della Manica, in un luogo letteralmente fuori dal tempo e dal mondo, un luogo dove c’è solo quel luogo e ciò che di verde vi cresce, sprofondando radici in una terra morbida e bruna che si staglia sulle variegature fredde del mare: niente motori a Sark, niente luce elettrica per le strade, niente automobili. Ancora oggi è così per questo luogo che è stato l’ultimo esempio di feudalesimo in Europa, addirittura fino al 2007 e non solo per modo di dire, ma con il suo vero “Lord of Sark”, governatore dell’isola a tutti gli effetti. Un luogo in cui si parla(va) una lingua residuale, ibrida, in cui diversi vocaboli sono il risultato della stratificazione delle culture che si sono succedute nella storia di questo strano “regno”. Parole che hanno un suono familiare, ma anche esotico e rispecchiano quando sono “titoli”, un’organizzazione piramidale di cariche per governare e amministrare le cose dell’isola. Il Signore, il Seneschal, il Prevôt (come dire, lo “sceriffo”), il Tesoriere di corte: figure e termini che potrebbero essere usciti dal glossario di un romanzo fantasy nelle cui prime pagine si trovi, come da buona norma e regala, la mappa di una terra immaginaria e l’elenco dei personaggi con l’indicazione dei rispettivi poteri.

Quindi solo cavalli e mezzi non invasivi per spostarsi tra le due parti da cui è formata Sark. D’altronde, percorrere la Coupée, lo strettissimo istmo che connette i due lembi dell’isola, sarebbe oltremodo impervio e pericoloso se lo si volesse fare con mezzi non pedestri. Su quel sentiero crestoso a picco sul mare i bambini che dovevano spostarsi dalla parte opposta dell’isola per andare a scuola, fino al 1945, anno in cui fu posta una staccionata, dovevano procedere gattonando come su un tetto, per scongiurare il rischio di precipitare per oltre novanta metri giù per i dirupi dell’isola. E nemmeno luce elettrica per le strade, si diceva. Privazioni, forse, ma Peake senz’altro ritenne valesse la pena sottrarsi a queste cose in cambio di ciò che gli interessava di più: il buio, un buio degli occhi e anche un’assenza di interferenze o distrazioni nella mente.

Sark è un’isola che giocò un ruolo molto importante per dare impulso alla creatività di Peake, forse proprio per le sue unicità. Tra queste, il fatto che sia ufficialmente (dal 2011) la prima “Dark Sky Comunity”, e cioè la prima “Isola del Cielo Buio” al mondo. L’assenza di luci artificiali rende la sua volta celeste notturna sfavillante di Luna e squamata delle scintille riflesse sui pianeti da sciami di stelle. I disegni delle costellazioni nei cieli di Sark offrono allo sguardo minuscoli dettagli impercettibili da altri punti del pianeta. Perché Sark ha il suo patrimonio di buio ben preservato e protetto. Un osservatorio astronomico a cielo aperto, un albo da disegno in carta nera su cui incidere bianche sagome, volti buffi, scene impressionanti o grottesche.

Ma Sark ha anche altre originalità, perché è un mondo con regole “anacronistiche” se non “distopiche” o meglio “atemporali” : popolata da poche centinaia di abitanti oggi (circa seicento), quindi all’epoca in cui vi risiedette Peake non potevano essere di più ed erano tutti sudditi di quel signore dell’isola, a cui spettavano strani privilegi, come quello di essere l’unico a poter possedere piccioni o cagne e il solo ad avere diritto di proprietà su tutto ciò che la marea restituiva nel suo moto costante, generoso d’alghe, strani relitti e, talvolta, insperati tesori. Ha un che di piratesco nella sua storia quest’isola e una ferrea volontà di mantenere il suo equilibrio protetto dalle infrazioni e intromissioni altrui.

Soffermarsi su questi particolari non ha lo scopo di stuzzicare la fantasia turistica di chi legge queste righe, ma di mettere a fuoco un mondo, una monade chiusa e intoccabile – o quasi – da azioni esterne, compresa quella del progredire del tempo. È un mondo vitreo, sottovuoto, implausibile eppure reale, nel quale Peake deciderà molto più tardi di fare ritorno ancora una volta e che senz’altro ha fecondato la sua fantasia nel costruire quello che diventerà il suo ormai riconosciuto capolavoro immaginifico e visionario, la saga letteraria (e grafica) di “Gormenghast”.

Nel frattempo, nei quindici anni che separano il suo primo soggiorno a Sark dal ritorno a quel luogo “fantastico”, Peake espone le sue opere pittoriche con “The Sark Group” e in diverse gallerie europee; rientrato a Londra nel 1935, continua a dipingere con i colori, ma inizia a farlo anche con le parole.

È significativo che la sua prima pubblicazione, “Captain Slaughterboard Drops Anchor”, sia un racconto per ragazzi illustrato, dai toni decisamente grotteschi e cupi, ma anche poetici, e che vi si narri una vicenda di peregrinazioni e avventure per mari con un finale che vede i protagonisti –uno umano, l’altro una bizzarra creatura indefinita, uno strano umanoide – approdare infine su un’isola surreale e rosea in cui trovano rifugio.

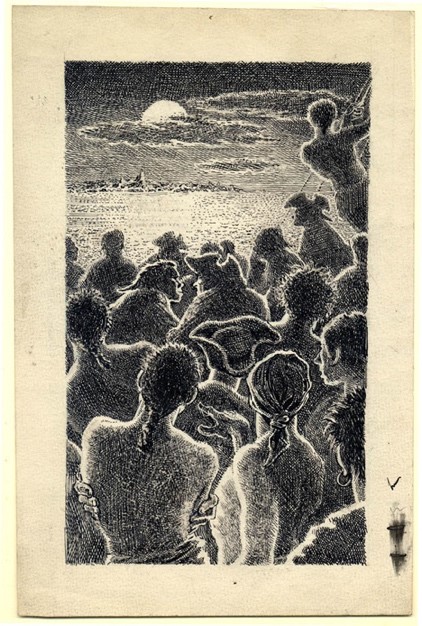

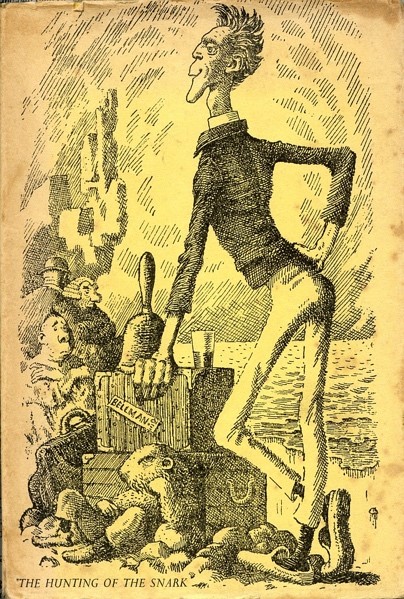

L’illustrazione di libri “per ragazzi” rimarrà una costante nella professione di Peake. Sono mirabili i suoi disegni per testi di diverso genere, quali “The Rime of the Ancient mariner” di Coleridge, “Treasure Island” di Stevenson,

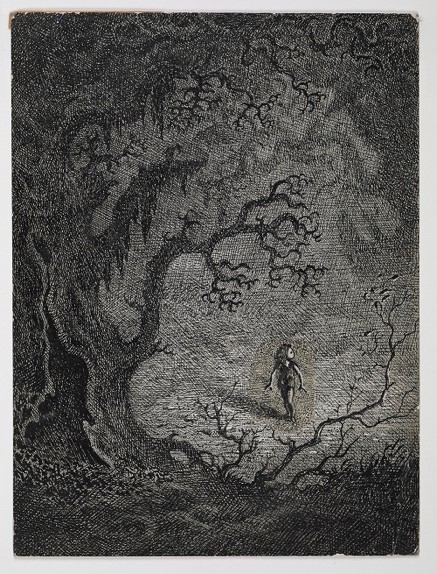

così come quelli che accompagnano “Alice in Wonderland”, ma soprattutto “The Haunting of the Snark”, un poemetto umoristico e nonsense di Lewis Carroll che narra della caccia a un elusivo mostro-animale-pesce-nerità che c’è ma mai si mostra, che sfugge e incombe come una minaccia o una salvezza che si sottrae; non si sa bene cosa sia, tal quale un’ombra, e lo si chiama con quel nome che, curiosamente, differisce da quello dell’Isola dal cielo buio solo per una lettera (e proprio la lettera N di “nonsense”):

C’è una costante che emerge in quel tratto di grafite che disegna, nelle ombre e linee di acquerelli ed olii, ma anche nelle liriche, tra le filastrocche e le poesie, nei giochi di parole dei suoi nonsense, così come nelle pagine della fantasmagorica e ciclopica prosa dei romanzi: un’ombra interiore che monta, che cresce, che emerge di pagina in pagina, di caricatura in caricatura. In ogni cosa che esce dalle sue mani si specchia un’angoscia che pare presagire il male oscuro da cui alla fine sarà fagocitato come una luce soffocata dal buio.

Le illustrazioni accuratissime di Peake sono stupefacenti per la minuzia del dettaglio, ma soprattutto per quel tratto grottesco e talvolta terrorifico, pur sempre velato però da un’ironia buffamente spaventosa. Personaggi memorabili e vividi, la cui espressività grafica è amplificata dall’allestimento scenico e letterario in luoghi cupi, notturni o comunque sempre bui, anche quando sono luminosi; perché, quando in Peake c’è luce, è una luce che abbaglia tanto da far chiudere gli occhi e tornare nel buio.

Per tanto che si possa riconoscere un’impronta gotico-vittoriana alla sua produzione, il grottesco, ma anche l’ironico burlarsi dei suoi mostri, come a irriderli per mitigarne la carica angosciante e paurosa, fa del lavoro di Peake qualcosa che va oltre il genere.

Intanto prosegue la sua produzione pittorica ed è proprio nell’ambiente artistico che conosce Maeve Gilmore, pittrice che diventerà sua moglie il primo dicembre 1937, alla vigilia della prima mostra personale dei dipinti di Peake.

Fu tre anni dopo, in concomitanza con la nascita del primo dei suoi tre figli, che iniziò a scrivere il primo volume della cosiddetta “Saga di Gormenghast”, pubblicato col titolo del personaggio chiave: “Titus Groan” (“Tito di Gormenghast”) nel 1946, una pubblicazione caldeggiata da Graham Greene, che ne curò addirittura l’editing.

Ma sono pochi i critici che si soffermano su questo lavoro alla sua uscita, forse per la difficoltà di approccio o di categorizzazione del romanzo, che per struttura e forma si presenta di una complessità tentacolare. Anche lo stile e il linguaggio non sono da meno: quello di Peak è uno fraseggio ricchissimo, barocco, strabordante di descrizioni lenticolari e millimetriche, colme di ricercatezze linguistiche e fitte di aggettivi, al pari di un suo arabescato chiaroscuro. Peake prima di tutto è pittore, vive e comunica per immagini e questo si coglie immediatamente nella sua prosa: offre dei dipinti verbali, visioni complesse e particolareggiate, quali fossero dei Piranesi in parole:

“Mura alte e sinistre come banchine di moli, o segrete per i condannati, svettavano nell’aria acquosa o curvavano maestose in archi prodigiosi di pietra crudele […]. Contrafforti e alte costruzioni incombevano come carcasse di navi sfasciate, o mostri marini dalle bocche e dalle fronti grondanti […]. Il castello si alzava sull’orizzonte come la gigantesca scogliera di un continente; un litorale rosicchiato da innumerevoli insenature e morso in profondità da baie ombreggiate. Un continente, con un assembramento di isole al largo delle coste; isole di tutte le forme che una torre può assumere; arcipelaghi interi; istmi e promontori; tetre penisole di pietra frastagliata – un panorama inesauribile, rispecchiato in ogni dettaglio dalle paurose profondità sottostanti […]. Sui tetti irregolari cadeva […] l’ombra del Torrione delle Selci che, pezzato qua e là di edera nera, sorgeva dai pugni di pietrame nocchiuto come un dito mutilato, puntando come una bestemmia verso il cielo.” E, ancora:

“Un soffitto di nuvole, teso sull’orizzonte, immobilizzava l’aria, come se il cielo e la terra premuti l’uno contro l’altro le avessero tolto il respiro. Sotto quella tettoia impenetrabile, per uno strano gioco di luce che aveva in sé qualcosa di sottomarino, quell’aria creava abbastanza riflessi sullo scabro dorso di Gormenghast da innervosire gli aironi che, immobili, rabbrividivano su un camminamento deserto e seminascosto dalle nuvole. La scalinata di pietra che conduceva a quel passaggio era sepolta da cento stagioni di edera, rampicanti e altre erbacce. Nessuno veniva mai a calpestare i grandi cuscini di muschio nero che decoravano il camminamento, né a passeggiare sulla terrazza turrita, dove stavano gli aironi e combattevano le cornacchie, e i raggi di sole, la pioggia, il gelo, la neve, operavano a turno la loro devastazione…”

Sono gli stessi anni in cui Tolkien dà alla luce la notissima saga de “Il signore degli anelli”, che ebbe evidentemente tutt’altra fortuna. Le ragioni che hanno determinato queste opposte sorti sono legate all’estrema complessità dell’opera di Peake (ben più densa di quella della saga di Tolkien). Ma l’errore fatale è proprio questo: mettere a confronto due cose che, in effetti, non sono analoghe né per struttura, né per genere, né per stile e nemmeno per gli intenti con cui vennero concepite. “Gormenghast” non è un fantasy, non ha gli archetipi di quella mitologia popolare che sta alla base del genere. Intanto, è Gormenghast stessa la protagonista, questa fortezza ciclopica di cui non si riesce a definire la reale estensione, fatta di mura fatiscenti, corridoi angusti pronti a sorprendere con imprevedibili svolte di percorso visitatori sconcertati, scale scivolose che danno su porte chiuse a chiave da cui trapela un filo di luce incerta, tetti improbabili che si trasformano all’occorrenza in laghi d’acqua piovana, tettoie da percorrere furtivi e a gattoni, come i bimbi dell’isola di Sark in bilico sulle scogliere; e non mancano i sotterranei, le cantine, e quelle enormi cucine dove le ombre di cuochi panciuti e crudeli disegnano il proprio enorme fantasma su mura scalcinate, alla luce di fornaci ghiotte e infernali:

“Al di là di uno spesso muro di pietra, al centro del quale si apriva un passavivande di legno robusto, c’era la dispensa, con le sue pile di carne fredda, le carcasse appese ai ganci e lo spiedo addossato al muro. Su un tavolo che correva lungo tutta la parete c’erano enormi scodelle capaci di contenere cinquanta porzioni. I pentoloni del brodo bollivano piano; il liquido già traboccato, aveva formato sul pavimento una poltiglia color seppia che si mischiava ai gusci d’uovo serviti a schiarire il brodo. La segatura che ogni mattina veniva sparsa uniformemente sul pavimento era ora ammassata in monticelli fradici di vino o si era rappresa intorno alle gocce di grasso versato, formando grumi che, spinti qua e là dai piedi dei cucinieri, avevano assunto l’aspetto di tante polpette. Lungo le pareti gocciolanti pendevano file di coltelli, spiedi e schidioni, mannaie e coltelli per disossare e spellare; sotto correva un banco da taglio, nove piedi per dodici, che decenni di colpi avevano coperto di una ragnatela di lunghe ferite.”

Non si può parlare di gotico, perché Peake non ricorre mai all’elemento soprannaturale nei suoi romanzi, ma nemmeno è un fantasy, mancando un’architettura epica di base a cui ancorarsi, così come non vengono fornite mappa e personaggi chiaramente riconducibili a una delle due solite parti: il bene e il male. Certo, anche qui ci sono i buoni e i cattivi, ma ogni personaggio ha sempre sfumature incerte e inquietanti, un suo proprio livello di angoscia, e graduarne la luce o l’oscurità è un’impresa ardua. A ragione, pertanto, c’è chi si è sentito in dovere di coniare un termine specifico per designare il genere: “gormenghastly”.

Le vicende si snodano attorno alla stipe dei Groan di Gormenghast, il cui settantesimo signore, il conte Sepulcrave (Sepulcrio de Lamenti), ha perso il senno a causa dell’incendio che ha devastato la sua preziosa biblioteca. Un incendio doloso? Di sicuro tra le figure che si aggirano attorno a Sepulcrio c’è chi dissimula il proprio intento ostentando fedeltà e servilismo, Steerpike (Ferraguzzo), le cui mire sono quelle di impossessarsi del potere annientando la stirpe dei Groan. L’unico a poter ostacolare il viscido Ferraguzzo è Tito, l’erede al trono, che avrà il difficile compito di crescere tra una corpulenta quanto effimera madre stile “Botero”, Gertrude, costantemente seguita da una miriade di gatti bianchi che le fanno da strascico e che paiono la sua sola ragione di vita, e la sorella Fuchsia (Fucsia), isolata in un suo mondo surreale nel già surreale mondo di Gormenghast, auto-segregata nella sua soffitta. E poi una miriade di altre presenze che si muovono alacri e passive, quasi come elementi della fortezza stessa, come ne fossero incastonate, inglobate, piccoli e grandi pezzi della macchina-monstre del castello, particole meccaniche, asservite e ridotte alla propria mera funzione. Un mondo rigido, gerarchizzato, organizzato e volto solo ormai a perpetuare se stesso e i suoi ingranaggi, un’allegoria del potere che possiede tutti i suoi elementi, vero e solo signore di Gormenghast, padrone, in fondo, anche di colui che quel potere detiene, Tito.

La fortezza di Gormenghast è un oceano senz’acqua e senza nemmeno una dimensione storica che permetta un qualche orientamento. Le tracce di un’intermittente epica familiare si rarefanno: eroe, antieroe, ingiustizia, vendetta, salvezza non esauriscono il romanzo in tre atti di Peake. Ogni eventuale riserva si scioglie infine nell’ultimo volume, dove tutta la fortezza viene scossa dalle fondamenta quando Tito, messo in sicurezza il suo regno dalle minacce di Ferraguzzo, se ne allontana verso un fuori ignoto, liberandosi delle certezze oppressive di Gormenghast, quella rassicurante mole di regole astruse e perniciose da mantenere, giogo da oliare puntualmente.

Tito è allora un Ulisse che però non tornerà alla sua isola e il cui destino è piuttosto il continuare ad andare, alla ricerca di una libertà paurosa e incognita.

Il fraseggio di Peake, ridondante e iconografico nelle prime due tappe del “percorso” di Tito tende ad asciugarsi invece nel terzo volume della saga, dove mette da parte l’ opulenza barocca e si avventura in uno stile scarno e contemporaneo, come a riflettere quella graduale liberazione da orpelli e stratificazioni in cui si concreta la vicenda stessa del suo personaggio.

Questo terzo romanzo della saga uscito nel 1956 con il significativo titolo “Titus alone” (in italiano sarà invece “Via da Gormenghast”) per gli elementi insoliti e innovativi che presenta è valso poi a Peake l’attribuzione del titolo di padre dello “steampunk”:

“Strada dopo strada, sfrecciavano per la città che si stava ancora svegliando; le strade si aprivano davanti al cofano a forma di prua come frecce spaccate in due e le case correvano via, a sinistra e a destra. Tito, aggrappato a una vecchia ringhiera d’ottone, inghiottiva a fatica l’aria che gli scendeva nei polmoni come acqua gelata. Non poteva fare altro per convincersi che in effetti qualcuno guidava quell’impetuoso veicolo, perché non vedeva nulla del conducente. Sembrava che la macchina vivesse di vita propria e prendesse da sola le sue decisioni. Tito vedeva soltanto che in luogo di un comune portafortuna, lo straniero che lo trasportava aveva fissato al tappo d’ottone del radiatore un teschio di coccodrillo sbiancato dal sole. L’aria fredda dell’alba sibilava tra i denti del teschio, e la lunga cresta bianca era inondata di sole.”

Si percepisce una crisi, o meglio, si vede una crisalide che matura fino a fratturare le mura della sua prigione: i tre romanzi escono rispettivamente nel 1946 (“”Titus Groan”), 1950 (“Gormenghast”) e il terzo, come detto, nel 1956 (“Titus alone”). Un decennio che coincide con la comparsa e il progredire di un decadimento psicofisico devastante, che porterà prematuramente Peake alla morte nel 1968, e che già nei suoi ultimi anni era giunto ad un livello di degenerazione tale da privarlo della piena cognizione. Afflitto dalla demenza causata dal morbo di Parkinson, Peake non sarà ormai più in condizioni di poter godere, come avrebbe invece meritato, della gratificazione che iniziò finalmente ad arrivare alla sua opera grazie alla pubblicazione della trilogia nella collana dei Modern Classic della Penguin.

Un destino crudele, che in qualche modo sembrava preconizzato già molto prima, quando le circostanze storiche costringono Peake a vivere gli orrori della guerra e lo gettano in una cupezza sempre più profonda, che sfocerà nel 1945 in un primo grave esaurimento nervoso; costretto infatti ad arruolarsi in artiglieria allo scoppio della seconda guerra mondiale, rimane profondamente segnato dall’esperienza al fronte. I lavori di questo periodo secondo alcuni riecheggiano, per certi versi, le opere di Goya:

La situazione non gli impedisce peraltro di dedicarsi alla stesura del suo romanzo, che infatti procede spedito. Finita la guerra, nel giugno del 1945, su commissione della rivista “The leader” visita il campo di concentramento di Bergen – Belsen. L’evento lascia una nuova traccia, che si ritrova nei drammatici disegni che Peake dedica ai prigionieri.

Ma la guerra è protagonista anche di alcune sue poesie e in particolare de “The rhyme of the flying bomb” (“La ballata della bomba volante”), un poemetto dedicato al bombardamento di Londra, composto proprio nell’immediato dopoguerra (tra il 1947 e il 1949), quindi dopo aver fatto ritorno sull’isola di Sark con la sua famiglia, a quindici anni dal primo soggiorno in quel posto fuori dal tempo e dal mondo, in quella fortezza libera, senza mura, realtà parallela dove pare trovare una dimensione di quiete. “The rhyme of the flying bomb” è un piccolo capolavoro visionario e, nostro malgrado, tornato attualissimo di questi tempi: in una città devastata dai bombardamenti, un marinaio sbarcato da un vascello fantasma in una Londra ridotta in macerie si imbatte in un profetico neonato, scampato alla devastazione bellica. Non si può fare a meno di pensare al fatto che solo tre anni prima, nel 1943, Peake aveva illustrato il capolavoro poetico di Coleridge “The Rime of the Ancient Mariner”, di cui alcuni importanti elementi tematici e allegorici si ritrovano nell’opera di Peake:

Sorse il pupo dalla panca,

Braccia vizze da sgranchire:

Elfo fu, rana, gabbiano,

Uva o bocciolo a fiorire:

“Senti a me, mio salvatore:

Sarà il mondo vasto assai

Ma sta dentro il grembo d’Eva

Tutto ciò che mai saprai.

Ben t’ascolto se racconti,

Onde e sale la tua voce –

Con te vorrei cantare

Come al tempo già precoce

Perché nulla v’è di falso

se al cuore ci è sincero:

unicorno o bomba in volo,

o ferita o vino nero”.

Anche la pubblicazione del primo romanzo della saga di Gormenghast è concomitante al rientro sull’isola di Sark, quasi come se quell’isola dal buio incandescente rappresentasse uno stato di grazia benedicente e protettivo, propizio per i progetti e i sogni di Peake.

Sono anni in cui, nonostante l’emergere dei primi segni del Morbo di Parkinson, Peake riesce a portare avanti il suo lavoro di pittore, disegnatore e a comporre filastrocche e poesie, le quali oltretutto seguono un doppio binario, considerando che accanto alla poesia “classica”, Peake è autore anche di numerosi e pregevoli componimenti di nonsense, quelle che lui chiama “Rymes without reason”. È uno spirito ironico e pungente, il suo: a differenza di altri grandi narratori che furono anche illustratori – o viceversa -, Peake ha una sua cifra grottesca che fa da deterrente al tragico, pur carezzando e convivendo senza tregua con il topos della paura, anche la più grande, quella del mistero più fitto, il gran finale della pur sempre piccola fine che tutti attende e che appare nel non apparire dello Snark di Carroll, che Peake aveva mirabilmente illustrato:

“For the Snark was a bojuum, you see” (“ Vedi, lo Snark era il Babau!”).

Una paura di cosa non si sa, di cosa non si può conoscere, ma che intanto c’è, il che di per sé già basta a farne tanta di paura e a misurare tutto quello che c’è, tutto il tempo della vita.

Questa silente angoscia che a tinte più o meno intense pervade pur sempre l’opera di Peake porta di frequente al paragone con Alfred Kubin, autore boemo noto per i suoi disegni inquietanti e per il romanzo “L’altra parte”, la sua unica opera letteraria, pubblicata nel 1909, al culmine di una profonda crisi creativa e psichica dell’autore: un mondo fantastico ma non impossibile, tetro e decrepito, quasi un allestimento di quinte teatrali dove campeggiano ruderi, avanzi, diroccamenti, rovine; uno scenario percorso da figure fosche, disturbanti e disturbate, anche mortifere, che però, a differenza del mondo tratteggiato da Peake in “Gormenghast”, s’immerge in una condizione di angoscia senza scampo, abissale. La via d’uscita quantomeno tentata da Peake è la cifra ironica a cui continuamente s’aggrappa, come a un palliativo che renda sopportabile il lato oscuro della sua mente:

“Ci fu una pausa. Poi Ferraguzzo aggiunse in tono confidenziale:

– Quando mi sento modesto, sogno di diventare uno scienziato e quando mi sento particolarmente modesto, uno speziale – “.

La non-epica di Peake, quindi, si gioca non sul piano dell’avventura eroica alla conquista di terre, regni o fortune; tantomeno di amori si parla, in queste pagine che, pur traboccanti di descrizioni e profuse di aggettivi fino al parossismo, non toccano mai i temi del sentimento. Non è una saga cavalleresca Gormenghast. È piuttosto la storia di una fuga, di un’evasione dal proprio soffocante reticolo carcerario, da quel regno con cui Tito a un certo punto si ritrova in conflitto, mondo chiuso e buio come una prigione e anche come un campo di concentramento.

Non è l’eroismo che interessa a Peake, quantomeno non quello convenzionale: il suo Tito tenta la conquista, ma non di un cuore o di un regno. Non sconfigge eserciti, non abbatte mostri e draghi volanti, non attraversa paludi o “terre di mezzo” per pacificare un mondo ben noto a cui restituire un fecondo equilibrio. Quella di Tito è la fuga disperata dal castello kafkiano, uno sprigionamento, il tentativo di affrancarsi dal proprio schiavizzante potere, dirigendosi verso una skyline ignota e abbagliante, che ha in sé il pericolo di accecare tanto quanto un immenso buio. Ma è proprio dove c’è il pericolo che cresce anche ciò che salva, scriveva Hölderlin.

E anche se non è certo che questa corsa frenetica sia illuminata dalle stelle nel cielo, come invece accadeva nel buio dell’isola di Sark, è questo andare l’unica possibile rotta che liberi dalle briglie che legano i potenti. Gormenghast è salvata, ma, infine, Tito deve lasciarla al suo destino, che non è più importante conoscere e narrare. Tito, pur potendo, non torna indietro: è ormai rivolto altrove, alla scoperta di una feroce e sconosciuta libertà.

Riferimenti bibliografici dei testi di Mervyn Peake citati reperibili in lingua italiana:

Mervyn Peake, “Tito di Gormenghast”, Adelphi, 1981

Mervyn Peake, “Gormenghast”, Adelphi, 2005

Mervyn Peake, “Via da Gormenghast”, Adelphi, 2009

Mervin Peake, “La ballata della bomba volante”, Interlinea, 2001