Il Destino: uomini e donne comuni nella Grande Guerra

Di Roberto Cocchis

Una frase fatta che si sente spesso, cara soprattutto a negazionisti e revisionisti, afferma che la Storia la scrivono i vincitori. In realtà, la Storia la scrivono soprattutto i redattori di atti e documenti ufficiali, quelli che sono conservati accuratamente per secoli e possono essere consultati da qualunque ricercatore, a meno che non siano secretati per ragioni di sicurezza. Questi documenti esprimono il punto di vista di chi li ha scritti, e raccontano i fatti solo dalla prospettiva di chi ha commissionato il lavoro. La lettura della Storia, dunque, è inevitabilmente parziale.

Le cose hanno cominciato a cambiare nel secondo dopoguerra, quando hanno preso piede delle nuove scuole di pensiero storico. Un importante contributo è quello dato dalla storiografia femminista e dalla scuola fondata da Michel Foucault in Francia, che hanno posto l’accento, come mai era stato fatto prima, sul punto di vista delle persone comuni. La prima guerra mondiale ci è stata raccontata attraverso una miriade di documenti ufficiali, ma può essere raccontata anche dai tantissimi documenti privati che ci sono pervenuti, grazie alla sua relativa vicinanza nel tempo, al fatto che nelle nazioni coinvolte ci fossero molte più persone alfabetizzate che in passato e alla ammirevole volontà di molte famiglie di conservare come ricordi dei propri cari le carte scritte da loro, come diari e lettere, e fotografie. A questo si è aggiunto il faticoso e importante lavoro di molti storici che hanno ricostruito la vita di quel tempo intervistandone i superstiti e trascrivendo queste testimonianze in studi diffusi in tutto il mondo.

La prima guerra mondiale è una guerra molto particolare, che segna il passaggio tra un mondo apparentemente stabile e immutabile, quello caratterizzato dalla presenza di grandi imperi continentali in Europa, a uno più dinamico e spregiudicato, quello degli imperi coloniali, che resisterà fino a dopo la seconda guerra mondiale, quando anche gli imperi coloniali cominceranno a dissolversi. La dissoluzione degli imperi continentali, alcuni dei quali esistevano da diversi secoli, fa emergere prepotentemente il problema dell’integrazione tra popoli vicini e spesso simili, ma pur tuttavia ostili. Le “terre di mezzo”, abitate da comunità miste, resteranno contese tra le nuove realtà nazionali, e questo, oltre ad avere un ruolo nel provocare la seconda guerra mondiale, continuerà a dare problemi anche dopo. Questi problemi non sono ancora risolti e chissà se mai lo saranno. Questo periodo vede anche la prima significativa irruzione degli Stati Uniti sulla scena della politica internazionale.

Ma, la gente comune, come lo vive, un tale cambiamento epocale? La prima cosa da osservare è che stiamo parlando di tempi in cui la vita era molto più dura di adesso e la gente comune era assuefatta a livelli di fatica, deprivazione e sofferenza fisica quali adesso non possiamo nemmeno immaginare. Gli eserciti spesso finirono per arruolare uomini denutriti e gracili, che non reggevano le fatiche dell’addestramento e, in trincea, si ammalavano prima ancora di essere impiegati in combattimento. I tassi di morte per malattia, al fronte, sono stati molto alti per tutta la durata del conflitto.

La seconda cosa è che stiamo parlando di un tempo in cui la qualità dell’informazione era molto limitata. Praticamente, esisteva solo la stampa e i giornali, oltre che essere molto piccoli (di solito un foglio di quattro facciate o due fogli per complessive otto facciate) erano sottoposti a censure pesantissime da parte dei governi. La gente comune veniva a sapere solo ciò che i governi volevano che sapesse. Anche le lettere dei soldati dal fronte venivano filtrate da uffici di censura che potevano bloccarle o cancellarne parti intere, e che spesso sfruttavano le informazioni ricavate leggendole per colpire i soldati che non apparissero abbastanza patriottici.

Un caso esemplare in questo senso è quello della scorta ai ragazzi bosniaci che nel 1914 avevano ucciso l’arciduca Francesco Ferdinando a Sarajevo, innescando la catena di eventi che avevano poi portato allo scoppio della guerra. Alcuni dei soldati (boemi) che li scortarono alla fortezza di Terezin, in Boemia, dove avrebbero scontato l’ergastolo (non era stato possibile condannarli a morte in quanto minorenni, ma comunque morirono quasi tutti di stenti e malattie prima della fine della guerra), scrissero successivamente a casa esprimendo sentimenti di pietà verso questi giovani, e per questo furono puniti inviandoli al fronte in prima linea in una “compagnia di disciplina”, alle dipendenze di ufficiali particolarmente spietati, ed è verosimile che finirono tutti uccisi nel giro di poche settimane.

La popolazione civile, dunque, della guerra, conosceva solo ciò che poteva apprendere dai bollettini ufficiali, spesso puramente propagandistici, e nei Paesi che finirono sconfitti andò soggetta a una terrificante delusione quando dovette per forza rendersi conto che le notizie di grandi vittorie e conquiste abitualmente diffuse erano fasulle. Nell’immediato futuro, questo avrebbe reso molto facile ai nazisti dare la colpa della sconfitta a capri espiatori come gli ebrei e i socialisti, accusandoli di aver bloccato la produzione industriale attraverso boicottaggi e sabotaggi. I nazisti, peraltro, non scelsero i loro capri espiatori a caso, ma diressero le loro calunniose accuse a personaggi che già godevano di pochissime simpatie da parte dell’opinione pubblica (l’antisemitismo, in Germania, era già un sentimento ben radicato da molto prima che arrivasse Hitler).

Chi era lontano dal fronte, percepiva la guerra come qualcosa di comunque lontano ed estraneo. C’era solo la preoccupazione per i propri cari al fronte, accentuata da un senso di condivisione dovuto al fatto che molti reparti erano costituiti mettendo insieme soldati provenienti dalla stessa zona, ritenendo a ragione che il loro spirito di corpo ne avrebbe guadagnato. Anche se, dal 1915, si ebbe qualche bombardamento aereo di città lontane dalla linea del fronte (Great Yarmouth e King’s Lynn, nel Regno Unito, furono le prime a essere colpite, poi toccò anche a Londra e ad altre), i mezzi a disposizione per attuare questa strategia, teorizzata dall’italiano Giulio Douhet per fiaccare il morale della popolazione, non erano all’altezza di fare grandi danni. Di solito, si trattava di dirigibili Zeppelin. Una delle città colpite fu Napoli, bombardata nella notte tra il 10 e l’11 marzo 1918 da un dirigibile austriaco partito dalla Bulgaria. L’obiettivo erano i cantieri navali e le fabbriche di munizioni di Pozzuoli. Tuttavia, i sistemi di puntamento erano così rudimentali che le bombe caddero lontanissime da essi, uccidendo diciotto persone tra i civili. Il dirigibile, che volava a quasi 5.000 m di quota, non fu né visto né sentito e l’evento giunse così inaspettato che, per molto tempo, si pensò che le esplosioni fossero dovute a sabotaggi. Anche quando fu evidente che si trattava di bombe, non si comprese da dove fossero venute. Solo nel 1920, in seguito all’analisi di carte militari tedesche, si apprese la verità.

La prima guerra mondiale, malgrado tutte le leggende diffuse ad arte sull’eroismo e il sacrificio, non è stata vinta tramite una serie di battaglie trionfali ma per banalissime ragioni economiche. Il blocco navale contro Germania e Austria, già molto efficace, fu potenziato dall’entrata in guerra degli Stati Uniti fino al punto in cui tedeschi e austriaci non poterono più ricevere né materie prime né manufatti e, praticamente, andarono incontro a un collasso industriale. I soldati dovettero arrendersi perché non avevano più armi, né munizioni, né vestiti, né cibo, né nulla, non perché le loro trincee vennero conquistate dal nemico. Questo collasso, ovviamente, pesò moltissimo anche sulle vite dei civili, anche perché arrivò all’improvviso, dopo che lo sforzo produttivo degli anni precedenti aveva bruciato tutte le risorse disponibili.

Sappiamo che negli imperi tedesco e austriaco, fino al 1917, si viveva praticamente come prima della guerra. Lo apprendiamo, tra l’altro, dalla storia personale di un grande scrittore, Franz Kafka, la cui vita è stata praticamente ricostruita giorno per giorno dai biografi. Elias Canetti e Max Brod ci raccontano che, nell’estate del 1917, Kafka (un avvocato praghese che lavorava come ispettore all’Ente per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) si prese tranquillamente i suoi giorni di ferie e se ne andò in vacanza alle rinomate terme di Marienbad, in Germania, accompagnato dalla fidanzata Felice Bauer, e che i due trascorsero insieme due settimane felicissime, funestate solo, l’ultimo giorno, dall’emottisi che rivelò la tubercolosi di Kafka (ne sarebbe morto sette anni dopo). Dunque, un semplice impiegato statale poteva permettersi una vacanza di tutto rispetto. Della guerra in corso, né a Praga né a Marienbad arrivava quasi niente.

Meno di un anno dopo, la situazione era completamente cambiata. A raccontarcelo è un altro scrittore, il tedesco Erich Maria Remarque, arruolato volontario a soli diciotto anni, nel 1916, e miracolosamente sopravvissuto alle trincee. Remarque raccontò l’inferno delle trincee in un romanzo autobiografico intitolato “Niente di nuovo sul fronte occidentale” e tradotto al cinema in due film: è una delle opere più significative sul conflitto insieme a “Il fuoco” del francese Henry Barbusse, a “La paura” di un altro francese, Gabriel Chevallier, a “Fuoco!” dell’americano William March, a “Orizzonti di gloria” di un altro americano, Humphrey Cobb, a “Trincee” dell’italiano Carlo Salsa, a “Un anno sull’altipiano” di un altro italiano, Emilio Lussu, a “La guerra” del tedesco Ludwig Renn, a “Bollettino di guerra” di un altro tedesco, Edlef Köppen, a “Fino all’ultimo uomo” dell’australiano Frederic Manning, e a “Vittoria tra le nuvole” dell’inglese W. M. Yeates. Tutti autori che avevano fatto esperienza diretta del fronte.

La vicenda narrata da Remarque comincia con il lavaggio del cervello propagandistico inflitto ai giovani studenti di un liceo, fino a convincerli che solo andando a combattere si sarebbero rivelati dei veri uomini. Il mondo sembra cambiare all’improvviso. I severissimi professori cominciano a trattare i ragazzi con cameratismo appena li vedono in divisa e un insignificante bidello può rivelarsi un caporale istruttore fanatico ai limiti del sadismo, anche se poi, quasi subito, la realtà della guerra si rivelerà molto peggiore del più duro addestramento. Verso l’ultima parte del romanzo, il protagonista Paul Baumer, che ha visto morire uno dietro l’altro tutti i suoi compagni, spesso in modo spaventoso, torna a casa per un’ultima licenza e trova la sua famiglia e la sua città, che nella licenza precedente gli erano apparse come un mondo a parte rispetto a quello del fronte, ridotte alla fame e alla miseria, strangolate dal razionamento dei cibi e di qualunque altro bene.

Fu anche per questo che il virus influenzale del 1918, la cosiddetta epidemia di “spagnola” fece un numero di vittime tanto alto. La fame e le privazioni indebolivano il sistema immunitario e un virus appena più pericoloso degli altri era in grado di compiere una strage.

Eppure, questa gente, nonostante i terribili patimenti per cui dovette passare, se la cavò sicuramente molto meglio di altre popolazioni, quelle delle terre di mezzo in cui si combatté incessantemente per quattro anni. Stiamo parlando di aree geografiche ben precise, che sono: 1) il Fronte occidentale, al confine tra Germania e Francia, comprendente anche il Belgio; 2) il Fronte Orientale, tra Germania, impero austroungarico e impero russo; 3) il Fronte italiano, sul lato est delle Alpi; 4) il Fronte Balcanico, costituito essenzialmente dai confini dell’Impero Ottomano. In alcune zone di queste aree, vennero sparati talmente tanti colpi, di cannone soprattutto, e sparse tale quantità di gas tossici, che le terre un tempo coltivabili sono a tutt’oggi ancora improduttive, come avviene ad esempio a Verdun, nella Francia nordorientale, dove i combattimenti durarono per oltre un anno, senza sosta, e morirono oltre un milione di soldati.

Stiamo parlando di battaglie in cui la linea del fronte era praticamente sconfinata. Lo storico inglese John Keegan ha calcolato che l’area in cui si svolse la battaglia di Azincourt nel 1415 (un momento decisivo della Guerra dei cent’anni tra francesi e inglesi) appare già enorme rispetto a quelle delle battaglie medievali, ma di fatto occupa appena un decimo dell’area in cui, nel 1815, ossia quattro secoli dopo, si svolse la battaglia di Waterloo. Dopo un solo altro secolo, nel 1916, la Prima Battaglia della Somme impegna un’area pari a dieci volte volte quella di Waterloo. E’ impossibile che scontri di tale dimensione, durata e potenza di fuoco non avessero nessun effetto sulle popolazioni locali. Queste, infatti, furono costrette a spostarsi in tutta fretta verso luoghi più sicuri all’interno del proprio Paese, di solito abbandonando tutto il poco che possedevano. Purtroppo, stiamo parlando soprattutto di contadini e piccoli artigiani, spesso analfabeti o poco istruiti, che hanno lasciato solo poche testimonianze delle loro odissee.

Invece, i borghesi che si mettevano in salvo dalle città, temendone l’invasione, hanno lasciato scritti molto significativi. Un esempio di questi è l’inizio del celebre romanzo “Il diavolo in corpo”, di Raymond Radiguet, che aveva undici anni quando i tedeschi arrivarono a pochi chilometri da Parigi, prima di essere fermati dalla battaglia della Marna. Radiguet scrive, quasi divertito, che gli adulti, presi dal panico, organizzavano il trasferimento delle famiglie nelle campagne più a ovest; mentre per i bambini come lui, l’impressione era quella di andarsene in vacanza: e, infatti, dice letteralmente “avremmo bruciato Parigi pur di partire prima”.

Un fenomeno che la Prima guerra mondiale mette in luce è quello delle violenze degli eserciti invasori sui civili dei Paesi invasi. Questo fenomeno esiste da sempre, ma nella prima guerra mondiale trova un numero impressionante di testimonianze, anche alla luce di una consapevolezza diversa rispetto al passato. La prima conferenza internazionale per regolamentare le attività belliche si era tenuta a l’Aja nel 1907, e ne era venuta fuori una convenzione sottoscritta da tutti i Paesi europei. Ma non tutti ne rispettarono le norme. Soprattutto i tedeschi, che si resero responsabili in Belgio (ossia in un Paese neutrale, invaso solo per aggirare le linee di difesa francesi) di atrocità che sembrano anticipare quelle della seconda guerra mondiale. L’ossessione per lo spionaggio portò a moltissime esecuzioni sommarie quasi sempre ingiustificate. I civili, poi, quando scampavano alle atrocità, dovevano spesso essere testimoni di quelle commesse sui prigionieri. La Bbc ha realizzato un documentario che ricostruisce la storia, peraltro non del tutto dimostrata, della crocifissione di un soldato canadese, il sergente Harry Band, da parte dei tedeschi che lo avevano catturato, a Ypres, nell’aprile del 1915, davanti agli abitanti del paese. La scrittrice italo-inglese Annie Vivanti, che in quel periodo risiedeva nel Regno Unito ed era impegnata nell’assistenza ai profughi, volle però sottolineare come la violenza degli invasori finisse sempre per infierire sui soggetti più deboli e, nel romanzo “Guai ai vinti” narrò la vicenda di due giovani donne belghe prese in ostaggio da un reparto di tedeschi e sottoposte a ogni tipo di violenza, che sopravvivono ma si ritrovano entrambe incinte. Una diventa oggetto alla disapprovazione generale perché sceglie di abortire; l’altra, che invece si tiene il bambino, è accusata di essere una collaborazionista ed è soggetta a una disapprovazione ancora peggiore (nel 1954, il regista italiano Raffaello Matarazzo ne ha tratto un film, nel quale la vicenda è traslata in Italia e la conclusione ancora più tragica di quella del romanzo). Come si può vedere, si tratta di un’opera che potrebbe essere stata scritta in qualunque momento del XX secolo, o perfino oggi.

Su scala minore, episodi di questo tipo accaddero anche sul fronte italiano. Ma, per quanto riguarda l’Italia, occorre aggiungere che le più feroci violenze furono quelle inflitte dai comandi militari ai soldati e alle loro famiglie. Nel periodo dal 1915 al 1917, il comandante dell’esercito, generale Cadorna, concentrò nelle sue mani un tale potere da far parlare gli storici successivi addirittura di “dittatura di Cadorna”. Il generale Cadorna non doveva la sua posizione di preminenza a qualche merito particolare, ma solo al fatto di essere figlio di un importante generale del Risorgimento, quello che aveva guidato la carica di Porta Pia e di appartenere alla cricca di collaboratori del re (del resto, come spiega Domenico Quirico in “Generali”, l’Italia formava i vertici militari come se avesse dovuto formare ossequiosi cortigiani o burocrati da scrivania, ed era indietro di decenni sulle innovazioni belliche rispetto alle altre nazioni). Ottuso e incapace, e per di più umanamente insensibile, ma molto più carismatico degli altri generali italiani, Cadorna riteneva che le guerre si potessero vincere solo uccidendo il più alto numero possibile di nemici, anche a costo di far morire come le mosche i propri uomini. Per questo, sfinì i reparti dell’esercito in una serie di inutili assalti alle ben difese postazioni austriache, finché gli austriaci decisero di contrattaccare.

Così, grazie alla passività di altri due generali non meno inetti, Badoglio e Cavaciocchi, il nemico sfondò la linea del fronte tra Tolmino e Caporetto, arrivando poi a invadere quasi tutto il Veneto. In questo periodo, alla fine del 1917, moltissimi soldati italiani si ammutinarono, rifiutando di combattere e arrivando a sparare addosso agli ufficiali. Cadorna, che era abituato a mantenere la disciplina attraverso il terrorismo psicologico, fu capace solo di ordinare decimazioni e fucilazioni a migliaia (episodi analoghi avvennero contemporaneamente anche in Francia, dopo il fallimento dell’offensiva kamikaze ordinata dal generale Nivelle, e gli ammutinamenti coinvolsero tanti soldati che, a un certo punto, i comandi, invece di fucilarli, decisero di prenderli a cannonate, come racconta lo storico Alistair Horne in “Il prezzo della gloria”). Uno dei testi precedentemente citati, “Un anno sull’altipiano” è ispirato proprio a questa vicenda e da esso è stato tratto il celebre film “Uomini contro” di Francesco Rosi.

Fortunatamente, qualcuno nel governo si rese conto che Cadorna era solo un pericoloso paranoico e il generale macellaio fu sostituito da un militare napoletano proveniente dalla gavetta, Armando Diaz, che riuscì a riprendere in pugno la situazione, anche se i suoi grandi successi, come fermare l’avanzata austriaca sulla linea del Piave e battere il nemico a Vittorio Veneto, si devono più all’esaurimento delle scorte da parte degli austriaci che a una strategia vincente.

La mentalità di Cadorna non era molto difforme da quella di altri comandanti in capo europei, ma l’italiano, di suo, ci aggiungeva un sadismo particolarmente perverso che mancava agli altri. Ad esempio, Cadorna considerava i soldati caduti prigionieri come dei traditori, perché non avevano combattuto fino alla morte; e, a differenza degli altri, i soldati italiani prigionieri non ricevettero alcun tipo di assistenza né da parte del governo né da parte della CRI. Non solo: Cadorna pretese anche che fossero sequestrati i pacchi che i familiari riuscivano, attraverso ogni canale possibile, a spedire ai propri cari in prigionia. Di conseguenza, il tasso di mortalità dei soldati italiani prigionieri fu enormemente più elevato rispetto a quelli delle altre nazioni.

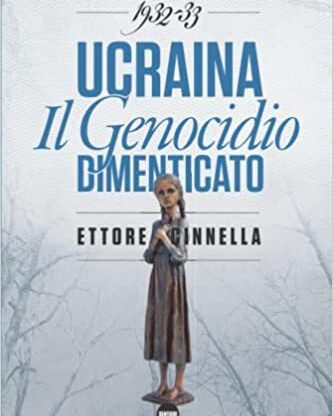

Il popolo che patì maggiormente la guerra fu, però, quello armeno, all’epoca appartenente all’Impero ottomano. I turchi, che combattevano al fianco di Austria e Germania, ufficialmente temevano che gli armeni parteggiassero per l’impero russo, dall’altra parte della barricata, e li tradissero. La ragione era sicuramente strumentale, perché in realtà le persecuzioni degli armeni erano cominciate già molto prima della guerra, anche per motivi religiosi (gli armeni, cristiani, erano mal tollerati dalla fazione più fanatica dei turchi, musulmani). In ogni caso, tra il 1915 e il 1916, un numero di armeni mai perfettamente determinato, che però sta tra un milione e due milioni, fu vittima di massacri e deportazioni, queste ultime in condizioni tanto dure da far morire la gran parte delle persone coinvolte. La scrittrice italo-armena Antonia Arslan ha raccontato un episodio di questa vicenda nel libro “La masseria delle allodole”, da cui è stato tratto anche un film.

Va notato tuttavia che i principali persecutori degli armeni non sono stati i musulmani fanatici, ma i turchi laici comandati da Mustafà Kemal, che erano se mai impegnati ad arginare ogni deriva integralista religiosa. Attualmente la Turchia rifiuta ancora di assumersi la responsabilità storica di questi crimini e sorgono imbarazzanti incidenti diplomatici ogni volta che qualcuno solleva la questione.

Un capitolo che non è stato mai raccontato è quello relativo al destino degli obiettori di coscienza, che furono moltissimi, in ogni Paese. L’artista tedesco Ernest Friedrich, negli anni immediatamente successivi alla guerra, mise insieme una vasta documentazione di orrori che diffuse attraverso una mostra itinerante intitolata “Guerra alla guerra” (ne esiste anche un libro, tradotto pure in Italiano) finché i nazisti lo costrinsero a lasciare la Germania. Tra le foto della mostra, sono diverse quelle che documentano le impiccagioni di obiettori di coscienza, definiti sprezzantemente “traditori”. Il filosofo inglese Bertrand Russell, che fu un attivo pacifista e per questo scontò una condanna in carcere, affermava di essersi salvato solo grazie al fatto di essere una importante personalità del mondo culturale, troppo in vista per poter essere colpito senza conseguenze, mentre la quasi totalità degli obiettori inglesi era finita in campi di prigionia dove la vita era tanto dura da determinare tassi di mortalità altissimi.

Un aspetto inquietante della propaganda nazionalista è l’uso della religione, nonostante le posizioni del Vaticano fossero espressamente pacifiste. Il papa Pio X era addirittura morto per il dolore allo scoppio di quello che definiva “un orribile macello” e il suo successore, Benedetto XV, alle ripetute richieste dei governi di benedire le loro “crociate” contro il nemico, rispose “Io benedico solo la pace”. Benedetto XV, un Papa molto controcorrente, svuotò letteralmente le casse del Vaticano per finanziare l’assistenza a profughi e prigionieri. Molti cappellani dell’esercito, però, non la pensavano come i papi, e svolsero una intensa attività di propaganda soprattutto tra i giovani e le reclute. Il ruolo della religione fu particolarmente significativo tra i protestanti, come tedeschi e inglesi, entrambi sostenitori del ruolo “salvifico” per l’umanità delle proprie nazioni. Dopo il bellissimo episodio della Tregua di Natale (nel Natale del 1914, i soldati che si fronteggiavano lungo il fronte occidentale decisero, in contrasto con gli ordini superiori, di festeggiare la Natività con una tregua, durante la quale si scambiarono doni e cibo, organizzarono partite di calcio per intrattenersi e ne approfittarono per seppellire i morti. La storia è raccontata nel film “Joyeux Noel” e nel libro “La piccola pace nella grande guerra” di Michael Jürgs), i comandi inviarono al fronte dei cappellani appositamente formati per istillare nelle nuove reclute l’odio per il nemico, rimuovendo quelli precedenti che avevano assecondato le istanze umane della tregua.

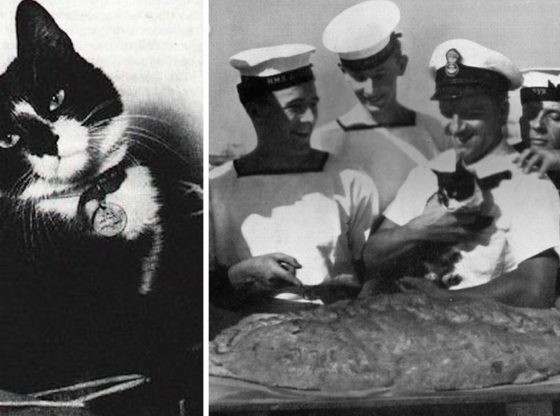

La propaganda non buttava via nulla e non disdegnava le più ciniche speculazioni. Nell’unica importante battaglia navale del conflitto, combattuta davanti davanti alla penisola dello Jutland nel maggio del 1916, tra i caduti inglesi, c’era un ragazzino di quindici anni, Jack Cornwell, che nonostante fosse un semplice mozzo, si era comportato in modo davvero eroico. La macchina della propaganda ne fece un’icona, un testimonial per convincere tutti gli uomini che arruolarsi era necessario. Ma la madre di Jack, che aveva perso anche il marito e un altro figlio in guerra, non ricevette alcun risarcimento o pensione e, poco dopo la guerra, ridotta in miseria, morì di stenti all’età di quarantotto anni.

Come è stato notato da diversi storici e demografi, in alcuni Paesi, morirono da un quarto a un terzo degli uomini in età da lavoro. Gli anni ’20 e ’30 avrebbero visto una prevalenza nella popolazione di donne nubili destinate a rimanere tali per sempre, prima giovani e poi sempre più anziane. Il cliché quasi onnipresente nella narrativa inglese della matura zitella dedita al giardinaggio e alla cura degli animali randagi, dietro la sua apparente banalità, nasconde ciò che resta di una tragedia immane. Va però precisato che le donne, nella guerra, ebbero un ruolo tutt’altro che passivo. Non poche si arruolarono nei servizi sanitari e alcune morirono perché colpite accidentalmente al fronte. Ma la più importante infermiera morta durante la guerra, la cinquantenne inglese Edith Cavell, ha una storia diversa. Impiegata come caposala in un ospedale di Bruxelles in Belgio, allo scoppio della guerra avrebbe potuto tornare tranquillamente in patria ma decise di restare sul posto per occuparsi dei profughi che già cominciavano ad affluire. Assistette senza discriminazioni feriti belgi, francesi, inglesi e tedeschi ma approfittò anche della sua posizione e della sua rete di contatti per aiutare un certo numero di soldati inglesi sbandati (circa duecento) a mettersi in salvo raggiungendo l’Olanda, che non era stata invasa. Scoperta, fu processata sommariamente e fucilata l’11 ottobre 1915 insieme a un architetto belga che l’aveva aiutata. Il contributo delle donne inglesi alla guerra, anche sostituendo gli uomini partiti per il fronte alle catene di montaggio, fu così significativo da indurre il governo a concedere finalmente loro il diritto di voto, prima sempre negato.

Ma chi erano, gli uomini che andavano in guerra? In Italia, sembra valere da sempre il principio per cui “chi muore giace e chi vive si dà pace”, per cui i caduti, al di là dei soliti monumenti immancabili in tutte le ville comunali, non si parla quasi mai di loro. Un italiano, ad esempio, deve solo capitare nel cimitero monumentale parigino di Père Lachaise e ammirare il monumento funebre a essi dedicato per apprendere la storia dei minatori italiani emigrati in Belgio che si arruolarono per combattere i tedeschi in reparti speciali dell’esercito francese. Non è così, invece, in quasi tutte le altre nazioni. La sempre ineguagliabile BBC ha realizzato un documentario che ricostruisce la storia del primo e dell’ultimo caduto inglesi nella guerra. Il primo era un ragazzo diciassettenne di nome John Parr, cresciuto un una famiglia poverissima, che si era arruolato negli esploratori (un reparto di fanteria che precedeva le unità in avanzamento controllando il territorio) per avere una bicicletta (all’epoca, le biciclette avevano lo stesso valore delle auto utilitarie di adesso). Fu ucciso il 22 agosto 1914 a Mons, in Belgio, appena giunto in vista delle linee tedesche (anche il primo caduto italiano è stato un esploratore, il ventenne udinese Riccardo Giusto, che da civile faceva il facchino, ucciso il 24 maggio 1915, quando l’Italia era entrata in guerra da sole quattro ore). L’ultimo caduto britannico fu invece un canadese, il ventiseienne George Lawrence Price, che fu colpito da un cecchino, sempre a Mons, l’11 novembre 1918, pochi minuti prima del definitivo “cessate il fuoco” e morì proprio mentre scoccavano le 11, ora dell’entrata in vigore dell’armistizio. La storia di Price sembra essere quella di un uomo perseguitato dalla sfortuna: cresciuto in una famiglia apparentemente benestante poi finita in rovina, costretto a mantenersi facendo il bracciante, finendo anche in galera per piccoli reati, e infine volontario al fronte. Secondo alcuni storici, però, la morte di Price è solo uno sfortunato incidente e il vero ultimo caduto inglese in combattimento tra due unità nemiche sarebbe il soldato trentenne George Edwin Ellison, minatore di Leeds nella vita civile, ucciso alle 9,30 di quello stesso giorno, pure lui a Mons, che lasciò la moglie e un figlio di cinque anni. Dopo di Price, risulta ucciso anche un soldato americano, il ventitreenne Henry Gunther, che nella vita civile faceva il contabile, caduto a Mosa in Lorena mentre si lanciava all’assalto di una mitragliatrice tedesca che già sventolava la bandiera bianca. Secondo lo scrittore James M. Cain, presente sul posto quale corrispondente di guerra, Gunther era stato appena degradato da sergente a soldato semplice per aver denunciato in una lettera la pessima qualità degli equipaggiamenti forniti agli uomini al fronte, e per questo covava una rabbia esplosiva che gli avrebbe fatto perdere il controllo. L’ultimo caduto italiano fu invece un sottotenente dei cavalleggeri, il ventunenne Augusto Piersanti, di Norcia.

Tanti morti negli ultimi minuti di guerra, con l’armistizio già firmato, non sono il frutto del caso. L’analisi storica dei documenti militari ha evidenziato che, negli ultimi giorni, i comandi degli eserciti vincitori, ordinarono di intensificare gli attacchi per fiaccare ulteriormente il morale di quelli sconfitti. Molti ufficiali superiori approfittarono della situazione per lanciare offensive contro linee difese da uomini demoralizzati e ottenere conquiste che sarebbero valse avanzamenti di carriera e decorazioni, infischiandosene altamente dei loro uomini che andavano a morire.

Ripetere i nomi e le vicende di questi uomini, dunque, non è solo un vuoto esercizio intellettuale. È soprattutto un monito, perché scoprirli nelle loro identità equivale a liberarli dall’orribile destino, peggiore della morte, di diventare un numero in una statistica. Nell’umanità che viene loro restituita raccontandone sommariamente l’esistenza, ci assomigliano moltissimo, rappresentano altri noi stessi vissuti in un tempo lontano e vicino allo stesso modo, travolti da un ingranaggio cui erano totalmente estranei, che esiste ancora e che, se volesse, potrebbe travolgerci ancora in qualunque momento. Mai come in questi casi, citando il poeta John Donne, quando sentiamo suonare la campana a morto non dobbiamo chiederci per chi stia suonando ma essere consapevoli del fatto che sta suonando anche per noi.

L’immagine di copertina è presa da wikipedia e il suo portale dedicato alla Grande Guerra