Offelia suite

Di Rossella Pretto

Cominci da qui, da Jón Kalman Stefánsson, da una sua poesia di Quando i diavoli si svegliano dèi (Iperborea, 2023, pp. 160, Euro 17), che si intitola “I nostri giorni senza di te” e fa così:

Il cielo mattutino orlato di rosa

a ovest, il buio d’ottobre

si è tirato indietro, leggo

di tempi passati e trovo il frammento

di una lettera perduta, scritta all’inizio

del sedicesimo secolo, forse sulla costa della Barծaströnd

«Qui stanno tutti bene, tranne

il mio cuore, mi manchi talmente tanto

che tutti temono per la mia vita. I miei giorni

senza di te sono come…»

A questo punto la lettera si interrompe, altro non s’è

salvato, è firmata da Ólafur, un certo Ólafur,

la grafia rivela sensibilità e

forza, che non sono due opposti,

tutt’altro, sono due sorelle,

talvolta inseparabili. Altro

non sappiamo

Solo che sensibilità e forza

non sono due opposti bensì

ciò che rende bella una persona, che la fa

amare con passione, rimpiangere al punto

di emozionare anche noi, cinque

secoli dopo. Non sappiamo

di chi Ólafur sentisse la mancanza, per quale motivo

non fossero insieme, come sia andata

alla fine. La loro storia è sepolta chissà dove

negli strati del tempo

Non sappiamo nemmeno chi fosse

Ólafur, come abbia vissuto, come

sia morto, sappiamo solo che la nostalgia

era talmente forte da far temere per la sua vita,

talmente forte che tutti questi anni dopo

tutte queste vite dopo,

tramuta un cielo rosa d’ottobre

in rimpianto

Cominci da qui per dire di Ofelia e della straziante condizione di chi non può smettere il suo dolore per vite intere, di chi quella condizione si trova a subirla tanto da tramutare in rimpianto anche il rosa di un cielo d’ottobre di svariati secoli dopo: il cielo che siamo noi tutti, il cielo che è Ofelia, che su per giù appartiene al tempo di Ólafur.

Ofelia che sente una mancanza.

Ofelia che ama, Ofelia rifiutata.

Ofelia che aveva solo un padre a difesa della sua femminilità, e non l’ha più, Ofelia che ha un fratello e nessuna madre – una madre che avrebbe dovuto dirle della forza necessaria a non abbandonarsi. E non l’ha fatto. Ofelia che quella madre se la vede e se la sogna. E fa tutto da sola, se la canta e se la suona, rimane bambina, imbronciata e sognatrice. Ofelia che gioca, si spella il cuore e muore.

Ofelia che si incarna ancora una volta nel cielo grande che è Viola Graziosi, attrice che ti regala la privatezza atroce della creatura shakespeariana in una partitura fonica e sonora potente e varia, a ricreare una lallazione capace di far da ninnananna alla povera annegata d’amore.

Gioca, Viola, e fa giocare Ofelia a interpretare la vita di chi è stato depredato di quella carezza che si fa speranza di spezzare il pane, perché se ne mangi insieme, perché si rimanga in due. O perché non tutti la lascino in un mondo d’ombre abitato da fantasmi abbandonati a terra, con i loro corpi morti su un pavimento nudo, freddo – così freddo, troppo freddo. Le voci di chi si allontana. Le voci della sua solitudine. La voce che si rintana nel silenzio a dire che solo il vuoto è casa alle anime dell’immaginazione, alle anime che devono testimoniare la ripetizione di un gesto che non potrà mutare. Unica gioia nel dolore grande è l’immortalità – dono ambiguo e talvolta infido. Ma fulgido.

Solo loro esistono, dice Ofelia – lo dice Viola. E quella che pare la loro particolare illusione risulta più forte.

Vincono.

Ma vincono in quell’urlo strappato alle viscere dei nati, perché l’eternità è uno strappo continuo, è quella pelle raschiata che grida, come grida l’attrice nella nascita che si rinnova e deve piangere.

Un momento privato, insostenibile allo sguardo.

«Io prego Iddio di pensare sempre a me perché finché sarà così esisterò» dice.

Sorride e la bocca si storce in un lamento, in quell’urlo a cui si deve un grazie. Perché testimonia l’insopprimibile compito dell’arte, quello di farci partecipi del mistero che la vita si gioca laddove c’è una creazione possibile, nuova, laddove si ripete e si incarna. Facendo del mistero tempo, tempo da srotolarci tra le mani.

«Finché tra noi ci sarà chi crede nella ciclicità dell’esistenza» scrive Maria Vittoria Baravelli in Il mondo non merita la fine del mondo, libro d’arte che però sembra perfetto anche per quella del teatro «finché tra noi ci sarà chi riesce a chiudere il mondo in una cornice, chi con i colori puri e profondi ci permette di viaggiare nei sentieri dell’ignoto e chi riesce a portare tra noi anche solo una stella, il mondo non merita la fine del mondo».

E allora per non farlo smettere basta andare a teatro a vedere Offelia suite, con la generosa Viola Graziosi che si consuma e splende su testo di Luca Cedrola, regia di Graziano Piazza e musiche originali di Arturo Annecchino.

Cercateli!

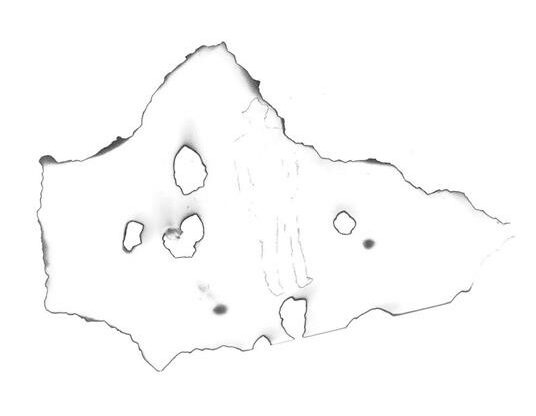

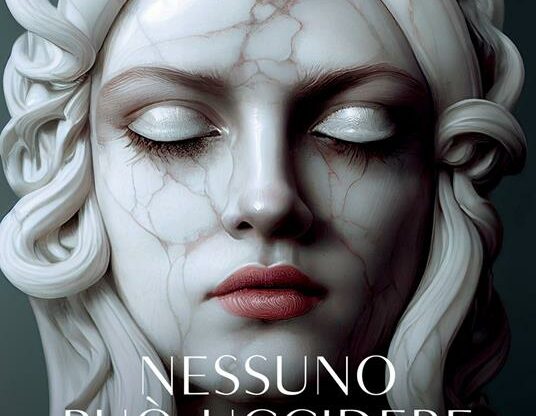

L’immagine di copertina è presa dal sito del Teatro Stabile d’Abruzzo