Ateismo e teismo

Di Emanuele Martinuzzi

È chiaro infatti che voi da tempo siete familiari con ciò che intendete quando usate l’espressione essente; anche noi credemmo un giorno di comprenderlo senz’altro, ma ora siamo caduti nella perplessità.» Abbiamo noi oggi una risposta alla domanda intorno a ciò che propriamente intendiamo con la parola «essente»? Per nulla. È dunque necessario riproporre il problema del senso dell’essere. Ma siamo almeno in uno stato di perplessità per il fatto di non comprendere l’espressione «essere»? Per nulla. È dunque necessario incominciare col ridestare la comprensione del senso di questo problema. Lo scopo del presente lavoro è quello della elaborazione del problema del senso dell’«essere».[1] Negare l’esistenza di Dio si crede voglia dire essere ateo. Ma l’esistenza è una proprietà delle cose, degli enti, non dell’Essere, che pone le cose in essere. Negare l’Essere vorrebbe dire essere ateo, anche se, nel negare l’Essere, si negherebbe la negazione stessa e ancor più profondamente la possibilità stessa del linguaggio di rimandare all’Essere e dell’Essere di rimandare al linguaggio. Quindi essere atei, inteso come negare l’Essere, significherebbe negare la possibilità stessa di essere atei, ossia una tra le infinite proprietà di ciò che è e che, negando il fondamento stesso degli enti, non potrebbe essere.

Infatti l’Essere non si comporta come un ente, appunto da un lato non è negabile nelle sue categorie conoscitive come lo sono gli enti, dall’altro non è nemmeno conoscibile attraverso le categorie del pensare, come lo sono gli enti. L’Essere vive nella dimenticanza, che è negazione del conoscibile e del non conoscibile, pensato secondo l’ente. Questa dimenticanza si situa in un altrove, al di là della negazione o dell’affermazione, ossia nella trascendenza o nella morte di ciò che è essente.

Il solo fatto che tanti uomini credano ancora utile fare professione di ateismo e giustificare la loro incredulità con argomenti quali, ad esempio, l’esistenza del male, lascia abbastanza vedere che la questione rimane ancora viva. Se la morte di Dio significa la sua morte finale e definitiva nello spirito degli uomini, la vitalità persistente dell’ateismo costituisce per l’ateismo stesso la sua più seria difficoltà. Dio sarà morto negli spiriti solo quando nessuno penserà più a negare la sua esistenza. Nell’attesa che l’ateismo finisca con lui, la morte di Dio rimane un rumore che aspetta ancora conferma.[2] Dio è morto, ma non resta morto. La sua morte è la negazione dell’esistere, come l’ente lo vive e come in esso e per esso viene conosciuto. La sua morte è negazione di tutto ciò che rientra nei confini dell’ente e allo stesso tempo dimenticanza, sonno dell’Essere. Il sonno è una negazione totale dell’ente, ma non potendo essere la negazione dell’Essere, è una morte temporanea, un’attesa.

Attesa che l’Essere esca dalle categorie limitate dell’ente, dal sepolcro che è la narrazione del dualismo soggetto/oggetto, che lo nega senza poterlo conoscere propriamente, o lo conosce senza negare se stesso, per riappropriarsi del suo Essere, glorificato, infinito, risorto, ossia al di là di tutto ciò che rientra nella prospettiva dell’ente.

Egli parla del fiume, di come tutto in esso scorra. E questo è stato interpretato, molto probabilmente, in maniera piuttosto unilaterale dai pensatori successivi. Secondo loro Eraclito avrebbe insegnato la dottrina dello scorrere di tutte le cose. Se consideriamo però i Frammenti vediamo che egli ha insegnato la paradossalità secondo cui l’acqua sempre diversa, che scende scorrendo lungo il letto del fiume, è sempre una e una stessa corrente.[3]

Tuttavia anche lo stesso termine Essere ricade, in quanto forma e contenuto concettuale, nelle limitazioni degli enti del linguaggio. Quindi l’Essere di cui si tenta di parlare è al di là dell’Essere, inteso dal linguaggio. L’Essere deve morire anche nella sua forma linguistica per spogliarsi completamente di tutto ciò che appartiene all’ente. Quindi essere atei non può essere che un travisamento concettuale, ossia un trattare l’Essere come fosse un ente, uno dei tanti oggetti concettuali, conoscibile o negabile, da qualsiasi soggetto conoscente.

L’ateismo crede fideisticamente di poter negare l’Essere e invece nega solamente un ente. Il teismo crede di poter affermare univocamente l’Essere e invece afferma solamente un ente. Perché l’ateismo e il teismo inevitabilmente non pensano secondo l’Essere, ma secondo gli enti. Questo non per un ragionato misconoscimento, ma per un travisamento, che ha la necessità del destino di ogni conoscenza.

Il senso del mondo dev’essere fuori di esso. Nel mondo tutto è come è, e tutto avviene come avviene; non v’è in esso alcun valore – né, se vi fosse, avrebbe un valore.

Se un valore che abbia valore v’è, esso dev’esser fuori d’ogni avvenire ed essere-cosí. Infatti, ogni avvenire ed essere-cosí è accidentale. Ciò che li rende non-accidentali non può essere nel mondo, ché altrimenti sarebbe, a sua volta, accidentale. Dev’essere fuori del mondo.

Nessuno può pensare l’Essere, perché l’Essere precede il pensiero. Il pensiero precede il linguaggio. Il linguaggio prova a dire l’Essere, per esempio nell’esperienza chiamata Poesia, ma infine non dice che il mistero di un’impossibilità, la ricerca di un senso al di là del senso. In questo modo il mistero precede e accompagna tutte le vie della conoscenza, etiche e estetiche.

Note

[1] Essere e tempo, Martin Heidegger

[2] L’Ateismo difficile, Etienne Gilson

[3] Eraclito: panta rei, Hans-Georg Gadamer

[4] Tractatus logico-philosophicus, Ludwig Wittgenstein

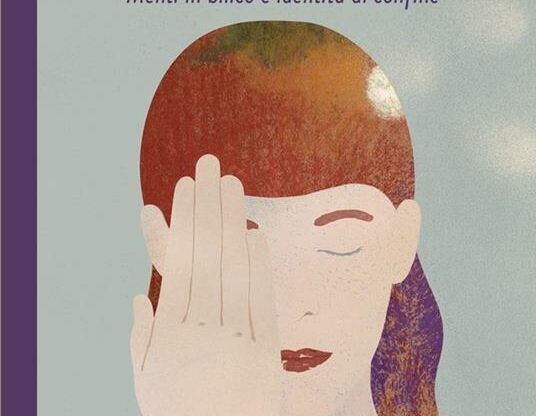

L’immagine di copertina è presa dal sito notedipastoralegiovanile.it