Tra respiro e ignoto

Di Rossella Pretto

È una ricerca tesa alla parola originaria, perduta ma ancora albeggiante tra i chiari del bosco, come quella di Maria Zambrano, la ricerca della poesia, capace di modellare una parola cosmogonica o epifanica, comunque prossima all’enunciazione di ciò che si nasconde e che si tenta di manifestare, svelare o dissotterrare per frammenti da porre in relazione significativa. Così è nel caso del battente e sapienziale libro del salernitano Giancarlo Cavallo, Tra respiro e ignoto (Matres, Paestum, Sacrificio) (Multimedia Edizioni, 2023, pp.64, euro 15, disegni di Gaetano Bevilacqua, postfazione di Francesco Napoli).

Figlio dell’archeologo Mario Napoli, il postfatore accompagna a una lettura archeologica assimilando poesia e scavo del passato in una prospettiva ungarettiana (il porto sepolto) o caproniana (il minatore) che fa dell’esperienza poetica scandaglio. Dal buio all’evidenza, attraverso i detriti, con un metodo preciso e un definito campo d’indagine, l’Essere: «l’archeologia l’essere nel suo vissuto e inteso come faber; la poesia l’Essere nella sua relazione con il mondo e con il vivere attraverso il poiein». L’aggiunta di Cavallo si rintraccia però sorprendente tra i versi della poesia ‘Scavando’ della seconda sezione del libro, ‘Paestum: Tra respiro e ignoto’, dove a fronte della caducità dell’essere umano, ephemeros, lampeggia una ambigua risurrezione: «un ladro un archeologo un poeta / scavando danno in sorte un’altra vita / o forse nella luce un’altra morte». Cavallo presenta sì i due poli ben noti dell’archeologo e del poeta, ma anche un terzo (il primo della triade), e cioè la figura d’ombra (non a caso) del ladro, che apparenta evidentemente gli altri due sotto le insegne di un soggetto più sinistro, colui che, insomma, decreta il destino di ciò che è sottoterra e può o non può venire alla luce, luce che è seconda vita ma anche seconda morte. Non muore due volte l’uomo che viene tratto dal suo riposo eterno per essere messo in mostra allo stato di cadavere? È morte che continua a mettersi in scena. Come è stato per l’uomo di Tollund o quello di Grauballe poi eternati da Seamus Heaney.

Il ‘Frammento 0’ della prima sezione, ‘Matres Variazioni’, parte «ab origine» ed è il tentativo – infruttuoso, pare, ma non sarà così – di articolare una parola che cerca di farsi e fallisce ogni compiutezza, rimane cioè borborigmo tellurico di immenso sforzo. Nel vuoto risuona un balbettio che naufraga e riprende, in loop, alla Beckett ma più primitivo. «arn acc / irr sti / nce stra» e avanti così. Il tempo è ancora magmatico, le parentesi tonde in apertura e coda dei testi contengono puntini sospensivi, solo un attimo colto in un movimento più ampio. Un attimo avulso dalla congerie di stelle. Che senso avrà? Un coccio nella terra. Quale la sua funzione? La pulsazione di un grembo, comunque e qualunque sia il parto a cui rimanda. Ne vien fuori l’immagine di quella divinità di origine italica che ha la sua collezione cultuale più importante nel Museo campano di Capua. La prima sezione del libro, indica Napoli, allestisce vere e proprie bacheche dove esporre le diverse Matres – obscura, maligna, algida, petrosa e via dicendo -, con un accento insistito non tanto sulle qualità rassicuranti legate alla fertilità della Mater matuta (come la Venere di Willendorf campeggiante nello studio papale nella serie The Young Pope di Sorrentino),ma a quelle ctonie che echeggiano anche nell’ultima sezione, ‘Sacrificio 2022: ultimo atto’, dove la Grande Madre sta «implacabile tremenda». Pare dimostrarsi quanto la forza ferina del femminile, e del materno, esponga all’esperienza del limite e della disgregazione, gli effetti sono in Medea e negli archetipi di donna furiosa ed eccessiva o disobbediente e annodata a potenze sotterranee. Karen Blixen suggeriva una quarta categoria di donna, svincolata da sempre dall’uomo, oltre alle più tradizionali dell’angelo custode, la madre di famiglia e la baiadera: la strega, «un angelo custode nero, un pipistrello in una notte buia come la pece, dove l’aurora boreale è il tremolante riverbero dell’epoca in cui Lucifero era la stella del mattino». La mater obscura del ‘Frammento I’ di Cavallo è «cupo fiore di carne minaccioso / magnete irresistibile del nero / ignoto ancestrale desiderio / tu madre sfinge cotta nella terra / che piange ride ama allatta odia». Ne risulta che quel terribile primo borbottamento del ‘Frammento 0’ sia in realtà una prova di trasmissione che non fallisce, anzi, riesce infine a formulare, a partorire le parole, proprio quelle del ‘Frammento I’.

Il materno, però, può essere l’incubo della vulnerabilità maschile, un potere potenzialmente soffocante (alla Janet Adelman). La madre è anche quella che smembra, come Agave alla guida delle Baccanti invasate, non ultimo, da un ritmo battente che le sconquassa. Il ritmo cavalcato da Giancarlo Cavallo, insistito e martellante, trova un modello in loro come nell’irrequietezza sismica della terra campana. Batte i piedi per terra intonando i versi, facendo e disfacendo, ormai al seguito di una mater antithetica come quella del ‘Frammento IX’ che detta il suo fare al gerundio «disfacendo discreando distruggendo / la cosa in sé e fuor d’ogn’altra cosa / indubitabilmente non essendo / l’essere più umano dal momento / che regredisce in te oscuramente / antimaterica madre antimaterna / voragine nel cosmo elementare / dissipando disperando disdicendo / in fine di frammento dispoetando». Il tutto conduce all’ultima poesia della sezione in cui i versi delle altre si ricombinano in nuovo ordine e terminano nella «illusione d’amore tra gli umani». Sciamano le parole, alludono a quell’unica che, secondo Zambrano, «per l’uomo era un dono di grazia e di verità, la parola vera senza opacità e senz’ombra, data e ricevuta nello stesso istante, consumata senza logorarsi». Una parola che rinuncia ai compiti e al sacrificio della comunicazione, una parola di comunione.

Nella seconda sezione, l’illusione (che nella prima era illusione d’amore) vira sul campo dell’eternità a cui si aspira tramite l’arte. Si legga la poesia ‘Tuffatore’, il cui protagonista parla attraverso la parola del poeta, sospeso tra respiro e ignoto, o quella dell’uomo del nostos che prova una nostalgia che «quasi ustiona», o ancora quella di colui che vuole «bere l’ombra nel sacro bosco». Di tutti loro rimane un residuo: «la vita la morte l’amore la vita».

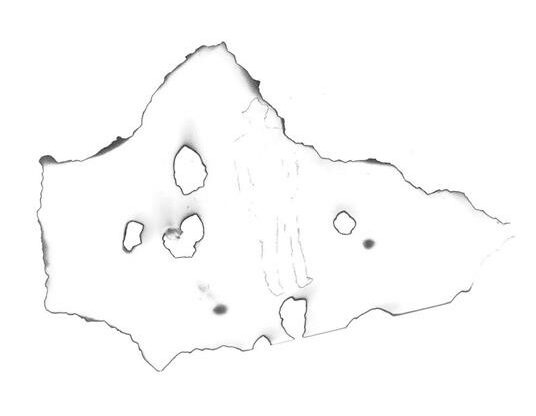

Infine, nell’ultima sezione, trova risposta la forza debordante delle madri nere. È loro l’urlo della terra violata (nostre le mani d’assassino, lorde di sangue – quello che efficacemente risulta dai rossi dei disegni di Bevilacqua), nel sacrificio che conduce al nihil (dove non c’è più sacro) o al male che fuoriesce dal fungo di Hiroshima (così ci ha insegnato Lynch in Twin Peaks). Tutte le matres oscure si risvegliano e tremano, tremano di giusto sdegno e furore. Lo smembramento è compiuto, l’anima in pezzi. Ma l’illusione resiste, sembra dire Cavallo. Se l’appartenenza al mondo appare impossibile, l’amore, l’illusione della prima sezione, è realtà da praticare: «Versatile verso sera versificando / io imperfetto amo / nell’imperfetto mondo». Se tutto è perduto, se l’inferno è presente, solo questo si può: «Amaro finale amore ultimo / atto lasciarsi dolcemente accecare / amarsi amare mentre il mondo / inesorabilmente sta morendo». Ecco allora che la parola poetica diviene compiutamente originaria, è chiaro-scuro, soglia tra luce e buio che allude a un pieno primigenio che torna a visitarci slacciando il tempo, il suo contesto, dal nostro esistere in presenza piena, «perché» dice Zambrano «nella pienezza, compresa quella di questo nostro tempo, non esistono le circostanze. Si cancellano, le circostanze, nella più lieve pallida presenza della pienezza».