Di Emanuele Martinuzzi

MORTE E SOFFIO DELLA POESIA

“[..]tutto quello che ho scritto è come paglia per me,

in confronto a ciò che ora mi è stato rivelato.”

(San Tommaso d’Aquino)

Parlare della Poesia è voler dare una fisionomia al vento. È il poeta stesso che brucia nell’anelito di voler finalmente vedere, faccia a faccia, quel soffio, che trasporta e custodisce il mistero stesso della sua remota ispirazione. E per questo si adopera a compiere anche l’estrema follia, un volo di Icaro sui generis di carattere esistenziale nonché metafisico, che alcuni stigmatizzano essere non altro che l’ennesimo salto Pindarico verso l’annichilimento, visto l’orizzonte culturale, pressoché totalizzante, post-metafisico, in cui si muove ogni espressione estetica contemporanea, e di conseguenza ogni autore, volente o nolente. La questione dimenticata è la necessità, o meno, che il vento debba avere un volto.

Si potrebbe obbiettare, che sta proprio in questa amnesia la differenza fondante tra il fine del poeta o del semplice letterato. Ma questa legittima obiezione, spero mostri tutta la sua problematicità nel proseguo della riflessione.

Nel mezzo del cammin di nostra vita

mi ritrovai per una selva oscura,

ché la diritta via era smarrita.[1]

Non si può prescindere dal constatare che la situazione complessiva, in cui si inserisce questo flusso di pensiero, per così dire ad alta voce, è il processo, che vede lo statuto interiore delle arti e quindi della Poesia, rinunciare alla ricerca di quel silenzioso volto che ne contraddistingueva, e non può non contraddistinguerne, l’essenza, e con esso la possibilità stessa di nominare tal propria essenzialità. Inoltre, di conseguenza, viene assunto, in modo irreversibile, che non si possa più spiritualmente pensare alla fonte silenziosa, che si reputava animare ogni espressione artistica o più in generale estetica. Inoltre questa assenza non è posta come una scelta in una gamma di possibilità, ma un imperativo categorico ex machina, che proviene dal punto di vista, predominante, dei valori di quel mondo che chiameremo, poi specificando, “quantitativo”. E qua vediamo ulteriormente procedere la trattazione verso quella radicalità, in cui (con-)vive ogni fenomeno artistico contemporaneo, che si manifesta nell’ambigua relazione con questo nucleo “assente”, il quale non risulta più plausibile pensarlo o viverlo o sentirlo, sulla base appunto dei valori prettamente quantitativi, derivati o da cui deriva la visione della tecnica moderna, che appunto si caratterizza per una tal pulsione omologante, tendente ad assimilare ai proprio valori ogni differenza che crei di per sé alternativa.

La tendenza di questi a-valori è di imporsi come gli unici modelli legittimi, a cui è concessa la possibilità di creare mondo, indipendentemente se il risultato sia il migliore o meno dei mondi possibili, cioè l’unica conditio sine qua non di ogni espressività interpretativa, a cui anche la Poesia, diventata oramai portatrice insana di dis-valori aleatori o pseudo-valori ingenui, deve conformarsi.

Dinanzi a me non fuor cose create

se non etterne, e io etterno duro.

Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate.[2]

Certamente non si può negare che le manifestazioni poetiche ed artistiche in genere siano più che tollerate, quand’anche osannate per il loro cosiddetto contributo “culturale” alla società. Tuttavia si può provocatoriamente asserire il tutto si risolva nell’apparenza, sicuramente per appagare una certa nostalgia reazionaria, ma senza mutare quella certa sottintesa valutazione che è portata a ritenerla solamente come innocuo vagheggiamento, convenzione artificiosa, quanto funzionale a quel pluralismo espressivo che è lasciato sopravvivere all’interno di questa determinata visione, proprio perché in definitiva favorisce la conservazione di tale status quo quantitativo e della sua legittimazione sotto l’ideologico presupposto della “libertà”.

Indubbiamente tutto il discorso si sta evolvendo in una metamorfosi mostruosa, che descrive l’innesto ideologico di due visioni del mondo, così divergenti, in un’unione difforme, che le contrappone, ma facendone l’una l’alter ego mostruoso dell’altra.

Caron dimonio, con occhi di bragia

loro accennando, tutte le raccoglie;

batte col remo qualunque s’adagia.[3]

Altresì non dimentichiamo la valutazione secondo cui, nonostante questa differenza, esse potrebbero sussistere, e per molti già sussistono, su binari paralleli senza mai toccarsi. Pare insomma una missione persa in partenza nel campo dell’inutilità o meglio del vuoto elucubrare intellettuale.

La Poesia contemporanea, riportata alla precedente vita metafisica per il diletto o meglio la nostalgia di un’aulica parvenza immortale, scimmiotta le fattezze di un Frankenstein idealizzato per il Circo dell’invisibile. Soltanto un compromesso votato alla ragionevolezza rimarrebbe, ossia farle sussistere, l’una accanto all’altra, mantenendosi ognuna all’interno dei propri valori esclusivi, non aspiranti a nessun tipo di inclusività, in un equilibrio che non turbi l’una le certezze e la legittimità all’esistenza dell’altra.

Tuttavia, credo, che questa opinione dettata dal buonismo di un’idea semplificata di tolleranza e dalla diplomazia ideologizzante si perda e areni nella forma, e misconosca, volutamente o meno, nella sostanza, non solo la realtà storico-filosofica, a cui riferirsi in maniera imprescindibile, ma, soprattutto, lo stato di decadenza, o graduale estinzione, de-evolutiva, attraverso cui il poetare deve farsi e ri-prodursi (già la parola ri-produzione è evocativa dal punto di vista di una poiesis, costretta a vegetare nell’era dell’automatismo psichico e tecnologico cristallizzata in questo ingabbiante ri-).

Fama di loro il mondo esser non lassa;

misericordia e giustizia li sdegna:

non ragioniam di lor, ma guarda e passa.[4]

La “morte di Dio” è l’evento cardine, da cui l’arte e la Poesia, non possono sfuggire per (ri-)pensarsi nel mondo attuale. È la mano invisibile, latente processo continuo, che de-costruisce e ha de-costruito l’arte e la Poesia, in maniera conseguente ai valori dominanti del totalitarismo del mondo quantitativo; mi si passi questa formula che non vuol essere una definizione conclusiva, bensì una coordinata in questo libero fluire di pensiero che segue per certi versi spontanee vie interiori di riflessione.

Nessuna Poesia contemporanea può prescindere o (ri-)prodursi, senza incarnare su di sé ed essere di per sé l’evocazione di uno stato estetico post-metafisico, senza cioè palesarsi come espressione umana di un’idea di Uomo, post-determinata ma/e proprio per questo totalizzante, contemporanea sì, nel senso del suo situarsi alla fine della Storia in un eterno ed immutabile dopo, connotato dal quantitativo materialistico, dal caos valoriale. Nessun poetare può passare indifferente accanto alle macerie di questo vero e proprio crollo divino e metafisico, o perlomeno, questa indifferenza non risulterebbe essere altro se non l’indifferenza verso il proprio stesso cadavere.

In questo senso ed in molteplici altre accezioni, la Poesia è assuefatta ad avvertirsi inerme, sospesa in una posizione di subalternità intellettuale ed ideologica all’unicum di questa visione di mondo, cercando di sopravvivere a quest’intima, insopprimibile lacerazione tra l’universale assente, di cui condivide lo stesso destino, e il particolare, con cui viene fatta tacere, fino al macrodominio del microcosmo numerico.

E ’l duca lui: «Caron, non ti crucciare:

vuolsi così colà dove si puote

ciò che si vuole, e più non dimandare».5] L’auto-valutazione come fenomeno sociale, di costume o semplicemente individuale o intimistico o di mera merce intellettuale è l’evolversi naturale di questo incipit, o meglio di questa seconda caduta Edenica. Rimangono le novelle metafisiche, che provengono dal vuoto e vanno verso il vuoto estetico, per esempio del poetare florilegio di astrattezze o puro sentimentalismo, tese a perdersi nella raffinatezza del gusto non-gusto, sentire non-sentire, raffinata bruttura o giocoso divertissement, quand’anche privilegio relativo a certe appartenenze sociali o ancora fenomeno di massa e costume. Nobilitazione del tempo libero, non meno.

Poscia ch’io v’ebbi alcun riconosciuto,

vidi e conobbi l’ombra di colui

che fece per viltade il gran rifiuto.[6]

Il vento è primariamente il movimento di una massa d’aria atmosferica, da un’area con alta pressione ad un’area con bassa pressione, una variabile in una formula matematica, la cui finalità è quella di descrivere e prevedere l’evoluzione e i cambiamenti dei fenomeni meteorologici, quindi principalmente con finalità epistemologiche e/o utilitaristiche; le altre accezioni sono, perlopiù, interpretazioni, che si avvalgono di uno stile linguistico, più o meno, assimilabile alla letteratura o anche all’uso metaforico del linguaggio. Non c’è niente di per sé scorretto in questo modo funzionale di intendere la questione, seppur a prima vista condivisibile, ma che di per sé nasconde ed occulta un nucleo di senso, che non è marginale all’essere del linguaggio e non può semplicemente mantenersi in una sorta di convenzione, solo formale, quando il linguaggio al fine si manifesta nella sua purezza, che è la Poesia.

Amor, ch’a nullo amato amar perdona,

mi prese del costui piacer sì forte,

che, come vedi, ancor non m’abbandona.[7]

Lo Spirito da cui proviene e in cui ritorna la Poesia, non è un qualcosa che si può lasciar essere fondamento formale o tematico del poetare, per poi dimenticarlo nelle altre operazioni del linguaggio, casa dello Spirito.

Criticare, interpretare e sentire la Poesia dal punto di vista della colonizzante accezione del quantitativo è vivisezionare un corpo vivente, e non secondariamente, spirituale, senza che questa operazione possa permettere di conoscere alcunché di questo fenomeno noumenico, o viceversa noumeno fenomenico.

Anche considerarla eccezione al meccanismo del reale tecnico, perché si accetta che risponda ad altre logiche o non-logiche nel suo (ri-)prodursi, è in qualche modo, comunque, volerne omologare l’espressività dirompente ad un determinato legalismo, in questo caso estetico, che decide e legifera la sua eccezionalità. Ma si può essere ancora più dettagliati. In queste considerazioni sta sempre l’idea sottintesa che le realtà spirituali si muovano nei propri domini di senso, intoccabili e inviolabili, che fanno capo e si circoscrivono nell’esclusività del momento linguistico estetico o poetico che sia, lasciando a questo punto, di converso, che sia relegato il mondo del quantitativo a operatività della tecnica, nei vari pragmatici ambiti in cui si specializza per trasformare e dominare l’esistente.

Ma da un lato così si ritornerebbe, da un’altra via, nel medesimo errore della differenziazione diplomatica, prima enunciato, e dall’altro si potrebbe stigmatizzare questa scelta di non-dominio sul manifestarsi poetico e artistico, come la conseguenza della sua non-esistenza o della sua inutile irrealtà, perciò non trasformabile quindi non dominabile.

Se si deve, a questo punto, prendere con serietà e profondità intellettuale il fondamento spirituale che si presume essere la fonte originaria di ogni linguaggio, così dal più astratto poetare al più pragmatico tecnicismo, questo non può esimersi, appunto, dall’inverarsi a sua volta nel quantitativo, manipolando alla complessità dello spirituale un mondo che voleva, invece, fare a meno dello Spirito, de-spiritualizzando e omologando ogni differenza.

Mentre che l’uno spirto questo disse,

l’altro piangëa, sì che di pietade

io venni men così com’io morisse.

E caddi come corpo morto cade.[8]

È proprio nell’essere del linguaggio, invece, che la spiritualità, per adesso considerata senza contenuto, si manifesta primariamente in tutta la sua purezza inquieta, dove perviene quella luce che è per l’essere umano il farsi eterno del suo stesso Spirito.

Le difficoltà e le ambiguità, che sembrano congenite ad ogni discorso che voglia ricostruire una fonte, non prettamente intellettuale, bensì spirituale, al mondo contemporaneo del quantitativo tecnico, potrebbero creare non pochi ostacoli o spontanee obiezioni o intime contraddizioni, capaci di delegittimare questa fiumana di pensiero che vuol essere bozza a-critica e incoerente di un progetto per rivivere ed annullarsi nel poetico, adombrandolo con il chiaroscuro del pressappochismo, dell’ingenuità, della faciloneria intellettuale.

Per disinnescare questo meccanismo automatico di delegittimazione, basta inserire, a mio avviso, un argomento chiaro e certamente tagliente, nonostante, e forse proprio per la sua semplicità.

Già nel dire la ricostruzione di una fonte, che ha nel mondo spirituale la sua essenza generativa ed evolutiva, si fa implicito un assunto, ossia che vi sia una fonte originaria e spirituale, da cui scaturiscono tutte le manifestazioni dell’umano.

Considerate la vostra semenza:

fatti non foste a viver come bruti,

ma per seguir virtute e canoscenza.[9]

In questo senso la ricostruzione diventa l’odissea ermeneutica dello Spirito contemporaneo, snaturato nell’orizzonte totalizzante dei linguaggi del mondo quantitativo, che si riappropria della sua storicità.

È l’onnipresenza della Storia e quindi lo storicismo, il grande esiliato dal mondo della tecnica per ragioni, a mio avviso, di auto-preservazione e colonizzazione de-spiritualizzante.

E l’altro fulcro di senso, vittima dello snaturamento e non paradossalmente anche carnefice, dimenticato e dimenticante, ad un tempo, traviato e traviante, meccanizzato e meccanizzante, è non altri che l’Essere-Uomo, il suo essere legame, essenzialmente spirituale, con gli infiniti universi e mondi soggetti alla sua ermeneutica esistenziale.

Importante è ribadire la presenza dell’umano in qualsiasi visione del mondo o manifestazione, in quanto è da questa ineliminabile fonte di esistenza e radice, che vanno valutate le varie espressioni e le variegate forme di mutazione dei linguaggi, non esenti quei linguaggi che pretendono di imporsi con la loro presunta unicità totalizzante, così invasiva da essere, a volte, a danno dell’umano stesso, di conseguenza anche del poetare e dell’arte come sue più intime manifestazioni.

Proprio alla luce di questa rivisitazione umanistica, certe radicalità di pensiero, possono esser considerate, non come stadi ultimi e immodificabili, perciò connotati dalla pretesa di una validità irrefutabile, ma, piuttosto, come momenti transitori, vincolati all’umanizzazione intrinseca ad ogni storicità, in questo caso da riesumare.

È solo l’imposizione dogmatica, parte di un più generale processo ideologico, a porre artificiosamente l’irreversibilità totalitaria di una certa visione di mondo, che procede, avanza, de-strutturando strutture originarie come l’Uomo, lo storicismo e, non ultimo, lo Spirito.

Salimmo sù, el primo e io secondo,

tanto ch’i’ vidi de le cose belle

che porta ‘l ciel, per un pertugio tondo.

E quindi uscimmo a riveder le stelle.[10]

Quindi a questo punto si aprono nuove possibilità interpretative e nuove vie per questo soffio di pensiero.

Prima di tutto è doveroso prendere in considerazione e rispondere al probabile sospetto di retrogrado oscurantismo anti-moderno nei confronti di queste poche righe. Si può presumere si stia confondendo il metodo scientifico con il mondo quantitativo tout court, con tutto ciò che ne comporta.

Ma la contrapposizione tra soggetto, a-storico e conoscitivo della ragione calcolante, e auto-operatività omologante della tecnica è conciliata nel superamento della relazione soggetto/oggetto in vissuto esistenziale che diventa manifestandosi nuovamente come pura espressione dello Spirito.

Per correr miglior acque alza le vele

omai la navicella del mio ingegno,

che lascia dietro a sé mar sì crudele.[11]

Il numero è in questo senso la formalizzazione del processo spirituale e dialettico tra molteplicità e unicità, quindi anch’esso forma processuale dello Spirito nelle forme non esclusive di un determinato linguaggio matematico.

Ogni contrapposizione o differenziazione, che renda lo Spirito accessorio, marginale o eliminabile, è travisamento ideologico.

Orribil furon li peccati miei;

ma la bontà infinita ha sì gran braccia,

che prende ciò che si rivolge a lei.[12]

Ma questo travisamento è possibile solo mistificando la contrapposizione in sé stessa, ritenendola sterile anticaglia dialettica, in una visione non-visione di mondo, dove la logica e l’automatismo della tecnica, pretendono di liberarsi e così superare “dialetticamente” la stessa dialettica, che si reputa definitivamente morta, assieme agli altri idoli del già citato crepuscolo secolare, che riposerebbero, a detta di molti, nel cimitero delle nostalgie filosofiche. Impossibile non evincere, a questo punto, con la chiarezza dell’intuizione filosofica, quindi poetica, la contraddizione profonda, che vive intimamente la tecnica come trasvalutazione ideologica della tecnica stessa, quindi, mondo quantitativo che si manifesta essere, non altro, che uno stadio cristallizzato dello Spirito, ma che pretendeva di liquidare il proprio passato, così da poter anestetizzare il proprio futuro solidificandolo nel presente di un’eternità tecnologica, senza che la negazione fosse intesa com’è superamento assimilativo, storico e spirituale.

La gloria di colui che tutto move

per l’universo penetra, e risplende

in una parte più e meno altrove.[13]

Ed è da questa contraddizione epifanica, che si evince la tecnica vivere sì, ma qualitativamente; ossia questa radicale forma di Nomos, storicamente determinata, è essa stessa palpitante della natura della Physis, intimamente spirituale, insomma non altro che uno stadio transitorio di un’eterna evoluzione dialettica.

La Poesia è cosa se non il puro farsi dello Spirito, che parla con il soffio “metafisico” dell’ermeneutica e dello storicismo assoluto, e che, in quanto puro manifestarsi nel linguaggio, investe ogni altra forma dello spirituale e dei linguaggi col suo valore universale, col suo arcaico umanesimo, non totalizzante, ma portato verso la comprensione evolutiva di ogni differenza storica.

La “morte di Dio” è il sonno dello Spirito e perversione dell’Umano.

Ché dentro a li occhi suoi ardeva un riso

tal, ch’io pensai co’ miei toccar lo fondo

de la mia gloria e del mio paradiso.[14]

Il vento della Poesia smuove ogni visione del mondo, prettamente quantitativa o qualitativa o forma transitoria di sincretismo tra di esse, a riparlare col linguaggio proprio dell’Uomo, con la lingua originaria dello Spirito: il silenzio che afferma.

Il puro linguaggio della Poesia, che non nasconde il suo intimo storicismo, ma lo esalta come ermeneutica esistenziale dei vari mondi, che hanno composto, compongono e che comporranno l’Essere-Uomo, mostra, in sé e per sé, l’impurità di ogni linguaggio, che tende ad occultare sia la propria storicità, sia il proprio svuotamento esistenziale verso il Nulla onnipresente, e si adopera naturalmente per la loro purificazione in una catarsi, che richiama, e non potrebbe non farlo, alla purezza spirituale dell’origine.

Vergine Madre, figlia del tuo figlio,

umile e alta più che creatura,

termine fisso d’etterno consiglio,

tu se’ colei che l’umana natura

nobilitasti sì, che ’l suo fattorenon disdegnò di farsi sua fattura.[15]

La Poesia è metafisica nel suo rimandare al Nulla e il Nulla è esistenziale nel suo rimandare all’Essere-Uomo.

Lo Spirito, che evolve nel vuoto e in vuoto, è storicismo. La Storia è la lingua tangibile dello Spirito assente.

A l’alta fantasia qui mancò possa;

ma già volgeva il mio disio e ’l velle,

sì come rota ch’igualmente è mossa,

l’amor che move il sole e l’altre stelle.[16]

E il vento continua a soffiare in molteplici forme la sua vanità, sospirata da un volto nascosto…

Note

[1] Dante Alighieri – Inferno, Canto I

[2] Dante Alighieri – Inferno, Canto III

[3] Dante Alighieri – Inferno, Canto III

[4] Dante Alighieri – Inferno, Canto III

[5] Dante Alighieri – Inferno, Canto III

[6] Dante Alighieri – Inferno, Canto III

[7] Dante Alighieri – Inferno, Canto V

[8] Dante Alighieri – Inferno, Canto V

[9] Dante Alighieri – Inferno, Canto XXVI

[10] Dante Alighieri – Inferno, Canto XXXIV

[11] Dante Alighieri – Purgatorio, Canto I

[12] Dante Alighieri – Purgatorio, Canto III

[13] Dante Alighieri – Paradiso, Canto I

[14] Dante Alighieri – Paradiso, Canto XV

[15] Dante Alighieri – Paradiso, Canto XXXIII

[16] Dante Alighieri – Paradiso, Canto XXXIII

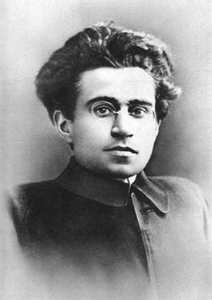

In copertina un ritratto di Dante di Sandro Botticelli. Immagine presa da wikipedia