Di Geraldine Meyer

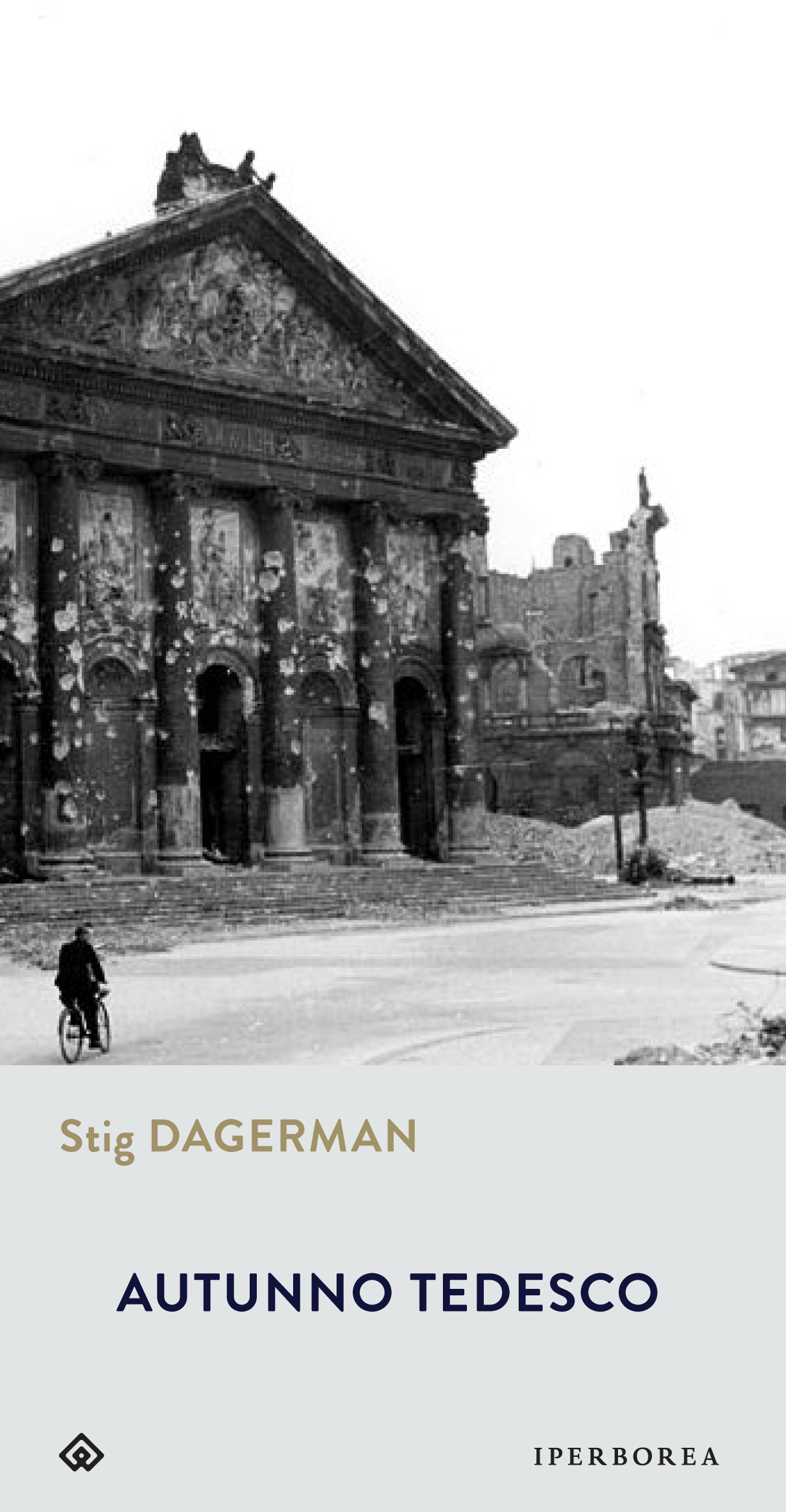

Se ancora ci fosse bisogno di riprove del fatto che vi sia una “responsabilità dello sguardo” e che, da qui, derivi il fatto che esso sia inevitabilmente etico (più che morale), Autunno tedesco, di Stig Dagerman spazza via ogni bisogno di tal fatta. Stig Dagerman aveva ventitrè anni quando il giornale svedese Expressen lo manda in Germania per realizzare una serie di reportage che raccontassero il paese dopo la sconfitta del Reich. Era il 1946 e ciò che Dagerman ci restituisce è l’immagine di un paese distrutto, lacerato da ferite e contraddizioni in cui rovine e miseria parlano di sofferenza e dolore.

Non era facile porsi in ascolto di quanto stava avvenendo, come non era facile, appunto, portare uno sguardo da cui scaturisse un racconto il più intellettualmente onesto possibile, il più capace di spirito critico. Che contestualizzasse senza eludere responsabilità. Autunno tedesco è il libro di un “non giornalista” o, forse, di un giornalista letterario che usa la letteratura non per edulcorare ma per prendere le necessarie distanze. Cosa non facile, soprattutto se si pensa alla vicinanza temporale tra la fine della guerra e il teatro di disperazione da essa lasciato.

Dagerman, quasi come London nel suo stupendo Il popolo dell’abisso, rifiuta da subito la tentazione di generalizzare e quindi di semplificare. Non vi è nulla di astratto nelle sue pagine perché il suo narrare giunge, come si sottolineava all’inizio, dalla responsabilità dello sguardo. Che rende impossibile costruire un quadro preconfezionato, un ritratto granitico. Dagerman non accetta la mancanza di sfumature che vorrebbe, per certi aspetti comprensibilmente, la Germania nella sua totalità colpita da una sorta di punizione generale. Dagerman si mette in viaggio tra le macerie, fisiche e umane, tra Berlino, Monaco, Amburgo, Colonia, scendendo nelle cantine allagate dove vivono gli sfollati, i senza casa, viaggia su treni umidi e bui, parla, interroga e ascolta. E costruisce una realtà che è molto più complessa e “incomprensibile” di quanto la fretta di vendetta induca a immaginare. Non giustifica Dagerman, non nasconde l’orrore. Vuole però mettere in luce l’ipocrisia delle forze di liberazione che, quasi a diluire complicità, mette in atto una denazificazione di facciata. Costruendo qualcosa che, volendo apparire come democrazia, di fatto ha cancellato i principi stessi della democrazia e della giustizia. Perché, infatti, molti dei responsabili non hanno pagato. Mentre a pagare, in molti casi, sono state persone ridotte letteralmente alla fame.

Le colpe non si cancellano, né del resto lo stesso Dagerman vuole questo, ma invita a non illudersi che la guerra e gli orrori da essa e durante essa perpetrati, possano insegnare qualcosa: “Una maestra altrettanto incapace è la guerra. Se si cerca di interrogare il tedesco – scrive – della cantina sulle lezioni tratte dalla guerra, non ci si sente purtroppo rispondere che questa gli ha insegnato a odiare e disprezzare il regime che l’ha provocata, semplicemente perché il costante pericolo di morte non insegna altro che due cose: ad avere paura e a morire.” E se la critica, molta parte di essa, ha accusato Dagerman di non avere preso, con questo libro, una posizione netta, forse è perché non ha notato quel “purtroppo” che egli ha messo in questa frase.

Un libro scomodo questo Autunno tedesco, allora come ora, per tanti aspetti. E non potrebbe essere altrimenti. Cos’altro si può dire, infatti, di un libro e di uno scrittore che non si sorprende che in molti gli abbiano risposto che stavano meglio prima? Cos’altro si può dire di un libro e di uno scrittore che introduce un dubbio atroce: “Si pretendeva da chi stava patendo questo autunno tedesco di imparare dalla propria disgrazia. Non si pensava che la fame è una pessima maestra. Chi ha davvero fame ed è privo di mezzi non accusa se stesso per la sua fame, bensì quelli da cui crede di potersi aspettare aiuto. La fame non favorisce certo la ricerca delle cause, e chi è permanentemente affamato non riesce a stabilire alcun’altra relazione che la più immediata, per cui in questo caso accuserà chi ha rovesciato il regime che prima provvedeva al suo mantenimento, sostituendolo con un trattamento peggiore di quello a cui era abituato.” Ma pensare che questa sia una giustificazione è frutto di una lettura preconcetta di questo libro.

Dagerman era un convinto antinazista, vicino all’ambiente degli esuli e degli oppositori al regime. Mai poteva giustificare. Forse a trarre in inganno alcuni critici dell’epoca è stata anche la sua scrittura pulita, quasi cristallina, priva di pietismo e commiserazione. Una scrittura etica in cui Dagerman pone l’accento anche sul concetto di obbedienza, riflettendo su come anche in regimi meno sanguinari di quello nazista, il conflitto tra coscienza e ubbidienza alla legge e all’autorità sia inevitabile. Figuriamoci in una dittatura.

Non lascia scampo questo libro. Non lascia scampo perché chiama in causa ciascuno, imponendo un esercizio di lealtà intellettuale. E, al contempo, impone una riflessione sul mestiere e sul ruolo dello scrittore. Che, in questo caso, ha fatto lo sforzo di non fermarsi all’idea preconcetta della Germania post bellica come un paese monolitico. Mettendosi in ascolto, immergendosi si può dire, in un paese attraversato da profonde differenze di classe e da conflitti generazionali: “L’assenza dei giovani dalla vita politica, sindacale e culturale non dipende solo dal fatto che chi è stato educato durante il nazismo non è portato a interessarsi di iniziative democratiche. Nei partiti e nei sindacati i giovani si scontrano con i più anziani in un’inutile lotta per il potere, potere che i più anziani non intendono lasciare nelle mani di quella gioventù che, dicono, è cresciuta all’ombra della svastica, e che i giovani, da parte loro, non disiderano affidare a una generazione considerata responsabile del crollo della vecchia democrazia.”

Dagerman sembra assumere su di sé il desiderio di non conformarsi alla neutralità di comodo della Svezia, suo paese. Come scrive puntualmente Fulvio Ferrari nella postfazione: “Il mondo aveva sete di sicurezza e di vendetta. Il confine tra bene e male apparve improvvisamente netto, le crudeltà di cui si erano macchiati i liberatori, le ambiguità, le precedenti complicità con il demonio nazista vennero cancellate con un colpo di spugna. La Svezia, che aveva conservato la propria neutralità durante lo scontro, uscì rapidamente dalla sua posizione d’allerta, dimenticò o finse di dimenticare i convogli militari tedeschi lasciati transitare in direzione della Norvegia occupata, i profughi ricacciati in Germania, le colonne dell’antinazista Goteborg handelstidning imbiancate dalla censura, e concentrò invece la propria memoria e il proprio orgoglio sull’aiuto prestato agli ebrei danesi. […] Un mondo che esigeva di sentirsi finalmente a posto con la propria coscienza si volgeva con tanta più curiosità ad osservare i colpevoli, la massa del popolo tedesco, e reclamava da loro un’abiura solenne e convinta.”

Ecco Dagerman, con Autunno tedesco, si sottrae a questa ipocrisia. Per questo la sua voce è ancora oggi così urgente, attuale e necessaria. Perché un orrore giudicato senza essere elaborato e compreso è destinato a ripetersi.

Autunno tedesco

Autunno tedesco

Reportage letterario

Iperborea

2018

159